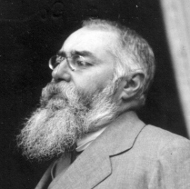

Autoportrait : au chapitre V du Patriarche et son troupeau (p. 34), Francis Jammes se souvient de la réponse qu’il fit, en juillet 1907, à « la lettre d’une jeune fille inconnue » :

[…] Mademoiselle Geneviève Goedorp reçut de moi une réponse qui ne cadrait pas tout à fait avec les renseignements qu’on lui avait fournis sur mon compte. Sa jeunesse, la jolie sensibilité qu’elle montrait au podagre qu’elle pensait que je fusse avec une lyre, un caniche et une sébile, me plurent et m’amusèrent à ce point que je lui adressai, en lui demandant en retour la sienne, une photographie où je n’avais aucunement l’air d’un ancien percepteur. J’avais, à cette époque, la délurée et souple élégance des jeunes gens de Pau qui sont les mieux mis que je sache. Et l’accent de ma missive n’avait rien non plus du lamento d’un aveugle implorant la charité, mais plutôt un amour délicieux.

Belleville (Jehan de) est, en France, l’auteur de la première étude importante sur Francis Jammes, avant même celle de Robert Mallet. Il s’agit d’un très remarquable travail en vue de l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Supérieures de Lettres, daté de 1941. Il a, et c’est fort heureux, été réédité en 2012 par l’un de ses fils, Olivier de Belleville, chez qui il peut être commandé. Son titre : Francis Jammes. Poète lyrique :

Prononcer le nom de Francis Jammes c’est évoquer, en même temps que la chanson éternelle de l’amour, de la terre, et de l’âme inquiète ou apaisée, un montagnard allègre et gai, coiffé d’un béret basque, avec un visage rayonnant d’une joie toute franciscaine et où il semble avoir neigé.

Blondel (Jean-François), en 1972, à partir d’une photo datée de 1916, a brossé un portrait morpho-psychologique de Francis Jammes qu’il conclut ainsi :

Ce visage nous montre donc un homme puissant, aux passions intenses et durables, très sensuel et orgueilleux, mais qui possède aussi une intelligence très vive, prompte à assimiler, basée sur une observation méticuleuse du réel, à laquelle les sentiments, maladroits, apportent une fraîcheur enfantine.

Chassériau (Frédéric-Arthur) fut un ami fidèle de Jammes. Son livre intitulé Mes souvenirs sur Pierre Loti et Francis Jammes (Plon, 1938) en témoigne :

Vous avez compris la bonté de son cœur et la limpidité de sa foi, la générosité de son affection toujours prête, et la finesse de sa raillerie si rapide, mais jamais amère.

Son domaine commençait à la goutte de rosée qui contient dans son prisme tout l’univers. Je dis qu’il fut le plus grand parce qu’il fut le plus simple et que son œuvre, depuis son début, s’achemine noblement vers le dépouillement total qui en fut le couronnement.

Parlerai-je des traits si divers et si imprévus de son esprit ? C’est vrai qu’il choisissait toujours le moment le moins attendu pour lancer ses flèches, déconcerter par ses comparaisons ou dessiner les portraits les plus inouïs de drôlerie.

Il adorait décontenancer, mais en soulignant bien qu’il ne plaisante que ceux qu’il aimait le mieux. Son cœur était direct comme son regard.

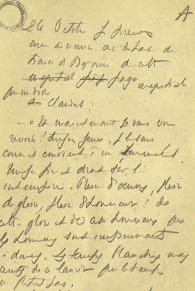

Claudel (Paul) écrit à Jammes, juste avant la fameuse conférence qui aura lieu au Théâtre des Champs-Élysées, le 26 octobre 1937 :

[…] Et maintenant je vais vous revoir ! toujours jeune, je le sais, comme il convient à un immortel. Toujours fier et droit sous l’intempérie. Plein d’œuvres, plein de gloire, plein d’honneur ! de cette gloire et de cet honneur que les hommes sont impuissants à donner. Les tempes blanchies, mais ceintes de ces lauriers que le temps ne flétrit pas. Un poète ! En des temps plus heureux toute la ville serait allée à votre rencontre pour vous saluer, comme jadis Rome fit pour Pétrarque, à plus juste titre encore que pour César. Du moins qu’il soit permis à un vieux compagnon de vous accueillir, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux.

Cocteau assista à la première rencontre de Francis Jammes et d’Anna de Noailles. Cette rencontre, affectueuse et pittoresque, eut lieu le 3 avril 1913, chez Madame Alphonse Daudet, rue Bellechasse, à Paris :

Il portait un complet tabac, une cravate rouge et des guêtres beiges. La barbe droite dans le vent, le binocle en bataille, les joues gonflées, escorté de jeunes spiritualistes, ce superbe triton vermeil naviguait de groupe en groupe, sonnant d’une étonnante trompette nasale. La comtesse entra. Vêtue d’une peau de panthère, le corps à la renverse, le chef coiffé de paille et de coquelicots, elle tendait ses mains et inspectait Jammes. Il tenait les petites mains, se penchait sur le chapeau de paille et répétait : « La grande ! Voilà la grande ! ».

Colette, qui n’a jamais vu Jammes, mais dont Jammes a préfacé Dialogues de Bêtes :

Je n’ai pas besoin de le connaître, je sais mieux que vous comment il est. Il est assis dans un jardin à l’ancienne mode et, derrière lui, la corne d’une montagne bleue entame le soleil déclinant… Quand je serai très vieille, j’irai voir Francis Jammes. Alors, j’oserai parler, et lui dire :

« C’est moi, reconnaissez-moi, je n’ai jamais quitté de toute ma vie la barrière enlacée de fleurs où vous m’avez laissée, au seuil des Dialogues de Bêtes. »

« Reconnaissez-moi. Voici les lettres où vous m’appeliez l’écureuil en cage, quand j’étais une jeune femme, presque une enfant. »

Et comme il ne répondra pas tout de suite, je m’effraierai, humble et mécontente devant lui, et je mentirai fougueusement, comme on ment en amour.

Delteil (Joseph) n’a finalement retenu que six de ses livres. C’est dans le second, intitulé Choléra (Œuvres complètes, Paris, Grasset, 1961, pp. 162-163), qu’il brosse le portrait d’un Francis Jammes plein de santé :

En passant à Hasparren, je ne manquai pas d’aller voir Francis Jammes. Francis Jammes est un poète complet : barbe, livres et vie. C’est un bonhomme large et rond, les épaules corpulentes, le pied sain, le visage d’huile, en habit clair-obscur, le fusil au derrière et un lièvre dans le cœur – et parfois dans la carnassière. Il est chasseur, papa et catholique. Il ausculte les jeunes filles et chevauche des chèvres blanches. Il fait l’amour comme les taureaux et embaume comme une violette. Sa bouche est une aurore, et sa salive, c’est de la rosée. Je l’aime pour les Angelus, pour l’aïeule des îles, pour les basquaises, pour le cresson, pour son chapeau, pour son âme. Il est fin et gros comme le Père Éternel. C’est le propre frère de Rimbaud. Il se nourrit de sainfouin et prête sa barbe à tous les bébés. Il commande aux laitues, aux césures, au Mercure de France. Il sourit durant trente heures. Il m’apporte des palombes, des pissenlits, des vers de terre. Il me tutoie, et je le nomme : Maître ! comme un enfant. Il est panthéiste et mondial. Son chapeau a la forme de la Terre et sa bedaine ressemble à l’Équateur. Il est là, à Hasparren, entre Bayonne et Pampelune, sur la route des Indes. C’est Pan au centre des fils du monde. Il réside à l’endroit exact où la marguerite des prés se confond avec les rayons de gamma du sagittaire, au point d’intersection de la fourmi et de l’Océan Pacifique, au carrefour de l’autruche et de l’intelligence. Un âne broute un arc-en-ciel. Et puis c’est l’homme qui un jour, sans crachats ni trompettes, mais tout riant, se dressa devant la mare des gens de lettres pareils à des grenouilles et à des feuilles mortes, et sans même prendre la peine de leur crier : merde ! s’en alla en gambadant, avec des pans de nez, loin des convenances et des journaux, vers la vie et vers l’herbe.

Gide (André) commence à correspondre avec Jammes en 1893 mais ne le rencontre pour la première fois qu’en 1896, à Alger. Il est quelque peu déconcerté par ce « petit être sémillant, barbu, à la voix claironnante, au regard en vrille » qui ne se sépare jamais d’une canne « extraordinaire » : elle se termine par une tête de lévrier et s’orne de trois strophes (rustiques) gravées au couteau par le poète lui-même.

Jammes (Ginette), dans les Mémoires (partiellement inédits) qu’elle écrit à Eyhartzea en 1942-1943, brosse un portrait de son mari à partir d’une photo prise dans les environs d’Orthez en 1919 :

La Guerre était finie. Et au moment de continuer à écrire cette histoire de notre vie, je veux m’interrompre pour regarder longuement et tendrement cette photographie de Francis Jammes qui est là, posée sous mes yeux, sur cette table où j’écris. À l’accoutumée, elle est suspendue au-dessus de la cheminée de son cabinet de travail, dans la chère maison où il a rendu sa grande âme à Dieu. Elle le représente âgé de cinquante et un ans. Il est en pleine force. Il est à présent carré et puissant, sa barbe est maintenant toute blanche, ainsi que ses cheveux qui s’argentent sous le béret enfoncé sur les yeux, ombragés par d’épais sourcils encore noirs, un lorgnon de myope est posé sur son nez qui semble aspirer le parfum de la terre. Il est debout sur une hauteur qui domine tout le petit coin où se situait notre maison que très vaguement l’on distingue à l’arrière-plan de ce paysage que les haies clôturent comme un échiquier. Il revient de quelque lointaine course, il est fortement chaussé et guêtré, sa canne est sous son bras, rasant ses jambes, Rip semble être en quête de quelque gibier. Les yeux du poète semblent se baisser avec tendresse sur ce côté de son univers ; sa maison est proche où l’attendent ceux qu’il aime et qui lui portent un si grand amour. L’expression du visage est calme, douce et grave. Cette photographie dont je parle, je veux lui donner un nom. C’est celle du Poète Rustique – qui est celui de l’œuvre qu’il écrivait et qui est bien l’histoire de notre vie !

Mallet (Robert), dans Francis Jammes, sa vie son œuvre (pp. 145-146), propose le portrait suivant, d’abord réalisé à partir d’une photographie prise en 1898 :

Le profil est ferme, le nez aquilin, assez fort du bout, le front orgueilleux, l’œil petit, derrière un lorgnon de myope, ce lorgnon inélégant qui, comme le haut col dur et la lavallière, caractérise l’époque. La chevelure brune, abondante, coupée presque en brosse, est laissée dans un aimable broussaillement ; les sourcils sont épais. Les moustaches volumineuses ne se terminent pas en pointes effilées, la barbe est taillée court sans être léchée ; toute cette noirceur encadre le visage sans lui enlever son expression de jeunesse. Ajouter à cela une taille plus petite que la moyenne, une carrure qui commence à s’épaissir (sans laisser prévoir l’embonpoint de l’homme mûr), et des épaules tombantes. Les yeux bleu-vert sont graves et pensifs, la peau hâlée. Il ne s’habille pas de façon voyante ou excentrique. Il répugne au dandysme d’un Henry Bataille ou d’un Jean de Tinan. Ses rentes ne lui permettraient d’ailleurs pas de le pratiquer. Il porte le vêtement correct du bourgeois de province, qu’il abandonne seulement, lorsqu’il va à la pêche ou à la chasse, pour revêtir une tenue plus commode et économique. L’hiver, il chausse de gros souliers ferrés et se coiffe d’un feutre gris ; en été, il adopte les sandales et le panama blanc. Sa voix est aiguë et « un peu miaulante comme celle des mouettes », son accent gascon pimente ses récits. Il abonde en histoires savoureuses qu’il conte avec esprit et gouaille, lançant à tout moment, en méridional qu’il est, une remarque imprévue et cocasse. Ses boutades déconcertent souvent. Familier avec les humbles, hautain avec les prétentieux, indulgent pour les simples, il pardonne mal à la bêtise méchante et toute sa pitié va sans réserve à la faiblesse et à la misère. Il donne l’impression d’être un bon vivant. Il demeure un inquiet. La sensibilité tyrannique de l’adolescence ne l’a pas lâché. Elle le fait compatir aux douleurs des autres, elle accentue les siennes, de sorte que ses réactions sont souvent peu en rapport avec les tracasseries dont il est victime. Son orgueil éprouve comme des blessures certains jugements, et ces mortifications d’amour-propre, jointes à une blessure d’amour, l’attristent secrètement.

Planes (Georges), a fait la connaissance de Francis Jammes vers 1926. L’été, en vacances dans le Pays basque, il se rendait parfois à Hasparren, maison Eyhartzea :

Je vois encore le maître de céans, le Maître tout court, s’avançant vers moi, la main largement ouverte. Robuste, massif, il était vêtu en tout temps d’un costume de chasseur de lièvre ou d’escaladeur de cimes. Ses culottes bouffantes et ses bas de laine, il n’y renonçait jamais, même à l’occasion de ses rares voyages. Quand la température l’exigeait, il s’enveloppait dans une grande pèlerine en bure des Pyrénées. D’aucuns pouvaient sourire de cet original accoutrement ; pour moi, je n’étais intéressé que par le visage, c’est-à-dire par ces yeux longuement fendus, dont le lorgnon embuait le regard glauque très vif ; par ce nez bourbonien et sensuel ; par cette barbe blanche opulente et tumultueuse qui rejoignait une crinière de neige. Vraiment, ce masque avait pu être successivement celui d’un faune et d’un patriarche.

Je ne sais pourquoi, Louis Barthou était sa tête de turc.

De Maurras il disait : « C’est un philosophe politique sans égal, ou du moins le premier de notre temps. C’est aussi un puissant prosateur. Quant au poète Maurras, ne m’en parlez pas ! Les quelques vers que j’ai lus de lui m’ont bien décidé à n’en plus lire d’autres ! »

De Valéry : « C’est un excellent poète mineur. Il connaît admirablement son métier. Il a écrit quelques petits poèmes qui sont d’une facture parfaite. Mais parce qu’il est hermétique, on veut faire de lui un penseur insondable. – Il est très fort, puisque je ne le comprends pas, dit le lecteur. – Moi, je ne m’en laisse pas imposer. J’admire les vers de Valéry qui ont l’éclat, la pureté, la froideur des stalactites ; mais je sais bien que ces stalactites, ce n’est que de l’eau cristallisée ! »

Si le nom de Claudel était lancé, Jammes hochait la tête : « Celui-là, c’est un butor, mais c’est un géant ».

Si je faisais allusion à son voisin Claude Farrère, il s’esclaffait : « C’est un fou ! Du temps qu’il était encore marin, au cours d’une crise de démence, causée par l’abus de stupéfiants, il a tiré à coups de révolver sur ses camarades. Récemment, on est venu me suggérer de poser ma candidature à l’Académie. Grand merci ! Je ne suis candidat à rien ! Mais j’ai conseillé à ce bienveillant émissaire de faire appel à Claude Farrère. Farrère à l’Académie, cette idée me réjouit. La fantaisie pourra bien lui prendre quelque jour de brandir son épée et de trucider quelques-uns de ses confrères. Cela fera des vides et comblera d’aise tous ceux qui se morfondent dans l’attente d’un fauteuil disponible ».

À propos de François Mauriac : « Je l’aime bien. J’espère qu’il m’aime aussi, car je lui ai donné la becquée spirituelle, quand il était gosse ! Je le plains pour ce que je discerne en lui d’inquiétude morbide. Celle-ci provient d’une lutte permanente entre les exigences de son art et les exigences de sa foi religieuse. J’ai pu, au contraire, réaliser en moi depuis ma conversion un équilibre semblable à celui qu’on constate entre deux vases communicants. J’en remercie Dieu ».

Et, après un moment de réflexion, il ajoutait : « Vois-tu, le but à atteindre, c’est de se libérer, de se dépouiller. Tout est dépouillement. Le grand art, comme la sainteté, sont le fruit d’un dépouillement. Ah ! ce n’est pas commode ! ».

Retté (Adolphe), critique de La Plume, fut sans doute celui qui, à la parution de L’Angélus, contribua le plus à créer « la légende Francis Jammes ». Son article du 1er août 1898 se terminait par un portrait dont le pittoresque ne pouvait pas ne pas frapper bien des lecteurs :

Pour moi, M. Francis Jammes est un phénomène surprenant. Je me le figure comme un vieux petit Chinois exilé chez nous. Il porte un uniforme de lycéen, trop court aux poignets et aux chevilles. Un bouquet d’iris mauves fleurit sa boutonnière. Il se fourre les doigts dans le nez, puis fait de l’aquarelle, assis sur un tas de fumier, à l’entrée d’un village en bois peint, pareil à ceux qu’on trouve dans les boîtes de joujoux qui viennent de Nuremberg. Son âme sent la fleur de bambou, la fumée des paquebots, un peu l’opium ; dans ses yeux flottent des rêves bariolés, enluminés comme des chromos. Il a du talent mais un talent hétéroclite ; costume de gala d’un pavillon jaune. Il est ridicule et charmant.

Rilke (Rainer Maria), dans Les Cahiers de Malte Laurids Brigge qu’il écrit entre 1904 et 1910, parle de Francis Jammes… sans le nommer. Le personnage dont Rilke a fait son double est à Paris, à la Bibliothèque nationale :

[…] Vous ne savez pas ce que c’est qu’un poète ? Verlaine… Rien ? Pas de souvenir ? Non. Vous ne l’avez pas distingué de ceux que vous connaissiez. Vous ne faites pas de différence, je sais. Mais c’est un autre poète que je lis, un qui n’habite pas Paris, un tout autre. Un qui a une maison calme dans la montagne. Qui sonne comme une cloche dans l’air pur. Un poète heureux qui parle de sa fenêtre et des portes vitrées de sa bibliothèque, lesquelles reflètent, pensives, une profondeur animée et solitaire. C’est justement ce poète que j’aurais voulu devenir ; car il sait tant de choses sur les jeunes filles, et moi aussi j’aurais su tant de choses sur elles. Il connaît des jeunes filles qui ont vécu voici cent ans ; peu importe qu’elles soient mortes, car il sait tout. Et c’est l’essentiel. Il prononce leurs noms, ces noms légers, gracieusement étirés, avec des lettres majuscules enrubannées à l’ancienne mode, et les noms de leurs amies plus âgées où sonne déjà un peu de destin, un peu de déception et de mort. […] Ô sort bienheureux de qui est assis dans la chambre silencieuse d’une maison familiale, entouré d’objets calmes et sédentaires, à écouter les mésanges s’essayer dans le jardin d’un vert lumineux, et au loin l’horloge du village. Être assis et regarder une chaude traînée de soleil d’après-midi, et savoir beaucoup de choses sur les anciennes jeunes filles, et être un poète. Et dire que j’aurais pu devenir un tel poète, si j’avais pu habiter quelque part, quelque part en ce monde, dans une de ces maisons de campagne fermées où personne ne va plus.

Suffran (Michel) ouvre son livre (Les Pyrénées de Francis Jammes, Édisud, 1983) par une série de portraits de « Cet homme-là ». L’enfant en son jardin, l’écolier en exil, le collégien bordelais, le routier mi-berger mi-bureaucrate, le patriarche, le poète :

C’est d’abord un jardin […]. C’est l’été […], et l’enfant qui se tient là, grimaçant dans la féroce lumière ; serre encore en son poing le flexible rameau qui lui a servi de cimeterre lorsqu’il jouait à « tuer les lilas »…

Ensuite, […] sous les platanes torturés d’une cour [d’école]… L’enfant du jardin est là ; mais il faut le chercher tout aussi longtemps que la silhouette du chasseur dans l’arbre de la devinette, loin du Maître, pharaon à faux-col, quelque part, sur le dernier banc, en fond de décor, là où l’on exile les éleveurs de hannetons et les finisseurs sur l’échafaud…

Encore un peu, et voici le collégien ; son uniforme est celui d’un officier de marine pauvre – du moins peut-il l’imaginer en cette ville portuaire et mortuaire. Mais il n’a jamais navigué ailleurs que sur une mer intérieure d’encre de Chine, nocturne et ronde comme un puits ; et ses cyclones sont taciturnes : ils ne déchirent que lui seul. Dans sa poche, entre les pages d’un antique Catulle, reposent les cadavres presque transparents de plantes pressées. Ses bottines écorchent un pavé visqueux, semé d’écorces d’oranges. Il renverse la tête vers une façade noire où sourit vaguement, sous une lèpre de suie, un ange au nez cassé de débardeur. Au-dessus encore, luit la ruche d’or vivant d’une fenêtre. Furtivement, une svelte silhouette y passe et repasse…

Plus tard encore, et c’est une route aussi raboteuse que le fond d’un torrent de montagne. L’homme la fait sonner sous son pas ferme de vagabond ou de braconnier. Il tient un peu des deux. Ses godillots de facteur rural sont blancs de poussière. Sa rugueuse pèlerine est tout à fait celle d’un berger. Pourquoi alors ce feutre « à l’artiste », ce pince-nez de bureaucrate, ce col cassé digne d’un chef de rayon ? Avec sa barbe noire et bifide, en queue de sirène, ses narines gonflées d’effluves, ses lèvres d’ogre-nourrisson têtant le suc doux-amer d’un brin d’herbe, il ressemble plutôt à un Toulouse-Lautrec qui aurait achevé sa croissance. Le paysage autour de lui, il l’absorbe par tous ses pores, comme un buvard boit une goutte d’encre. Il le gobe aussi prestement qu’un œuf frais, de l’ornière à l’horizon, de la sauterelle dans sa prairie verte à la buses dans sa prairie bleue. Rien ne lui échappe, pas l’ombre d’un détail, pas l’étincelle d’un instant. Il est ivre de ce monde comme d’un vin doux.

Maintenant, il va au milieu d’un chemin plus étroit, au milieu de la vie. C’est la ligne de partage des songes. Midi-le-Juste sonne en plein émail céleste son carillon d’or. Entre l’herbier de la griserie et le sablier de la mélancolie sa mémoire hésite encore. Et son pas est l’écho troublé de son cœur. Autour de lui, crépite le brasier assourdissant du silence. Un instant, sa narine de setter vibre au déboulé d’un lièvre invisible. Le sillage brisé d’un papillon fait papillonner ses yeux de myope infaillible (il tire au jugé mais sans coup férir, en vrai chasseur de palombes). Il s’élance toujours à la rencontre de l’univers avec l’impétuosité de l’abeille contre la vitre. Il n’a rien appris de ce que les autres, ceux de sa génération, appellent gravement « l’expérience ». Sa moisson est de cailloux, de plumes et de plantes. Une petite chienne bâtarde saute à ses guêtres, laissant pendre sa langue mauve et ses mamelles grises. Les Pyrénées, au loin, ressemblent à du ciel froissé.

Plus tard, vers le soir. Cette fois le cliché est moins net. À l’arrière-plan, sous les confuses tonnelles de glycines ou de pampres, bouillonnent une voie lactée de gestes de femmes, une nébuleuse touffue de broderies anglaises, les sillages de jeux enfantins. Agnelles et brebis, c’est le troupeau du patriarche. Lui, le vieux Moïse, se tient au devant de la scène, au seuil de la Terre Promise, assis, cambré, cabré plutôt dans un fauteuil d’osier que son corps alourdi martyrise comme le cheval d’un général harnaché de médailles. Sa barbe fluviale est celle de Booz, mais il n’est pas endormi et ses vives prunelles crépitent contre les verres miroitants. Un énorme béret en coiffe de cèpe, aussi culotté qu’une vieille pipe, s’avance en proue au-dessus du front taurin. À ce détail près, il ressemble à un Père Noël en pantalons de golf. Devant lui, sur la feuille de nénuphar d’une table de jardin, une pincée de pollen sèche l’encre d’un poème : on devine les grands jambages noirs, onctueux, en pattes de sauterelle, d’idéogrammes chinois…

… Et puis, tout finit – ou semble finir – dans un jardin. Encore un jardin. Mais au lieu des pelouses, il y a un rectangle nu, un cadran solaire où la croix, avec son ombre d’épée, écrit de son tranchant une heure intemporelle. Lettre à lettre, instant par instant, elle effleure, à la façon du doigt d’un écolier consciencieux, les treize signes d’un nom, les cinq signes d’un titre écrits sur la page de pierre, signature d’une vie encore déchiffrable sous le pardon des mousses et les traînées argentées des escargots – la même inscription peut-être, que l’écolier taciturne avait gravée dans le bois noir de son pupitre :

FRANCIS JAMMES

POÈTE

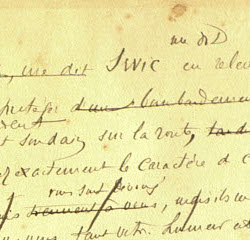

Swiecinski (Georges-Clément de) fut médecin et sculpteur. C’est lui qui réalisa le buste de Jammes dont l’original en terre cuite se trouve au Musée des Beaux-Arts de Pau :

Swick me déclare, en relevant le collet de sa cape afin de se protéger de grêlons qui nous fusillent soudain sur la route, cependant que le soleil se met à luire : « Vous avez exactement le caractère de ce temps-là. Vous n’ignorez pas à quel point vos amis vous sont dévoués, mais ils ne savent jamais comment vous les recevrez, tant votre humeur est changeante. »

J’accepte cette algarade de Swick, mais pas en mauvaise part. En mon for intérieur, je me dis que j’ai un caractère printanier.