Clairières dans le Ciel relate ce que Michel Décaudin a appelé « une aventure assumée par la poésie » et regroupe, dans un ordre qui ne correspond pas au sens de cette aventure, cinq ensembles composés entre 1902 et 1906 : En Dieu (O : Ms 142), Tristesses (P : Ms 268, 278 et 452/22), Le Poète et sa femme, Poésies diverses, L’Église habillée de feuilles. À Pau sont conservés deux manuscrits ayant trait aux Poésies diverses : le Ms 452/27 contient sous le titre « Sieste » le poème qui deviendra « Je pense à vous… » et le Ms 435 la copie de cinq autres poèmes associés à des proses sous le titre « 30 janvier 1904… 6 février 1904 ». À Orthez sont également conservés deux manuscrits concernant, au total, sept des vingt-deux pièces des Poésies diverses : le Ms 199a et le Ms 199b. Le Ms 12 n’est que la photocopie du manuscrit de « La jeune fille prend des leçons de printemps ».

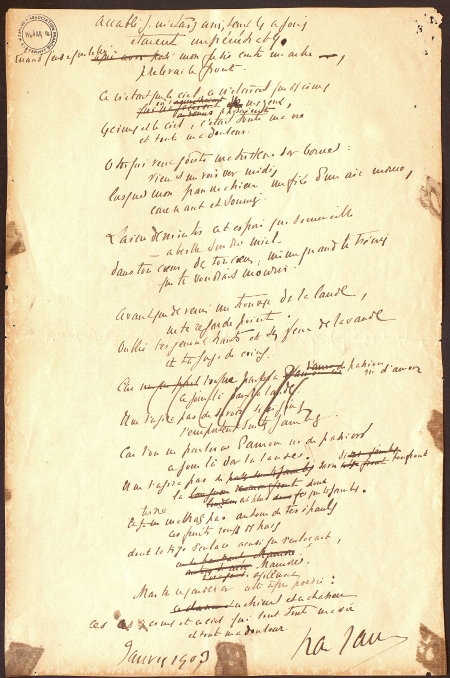

Ms 199a

Émouvant manuscrit autographe (1 f. ; dim : 30 x 20), signé, daté de janvier 1903. Encre. Complet. Lieu de publication : Clairières dans le Ciel, Paris, Mercure de France, 1906, pp. 105-106. Édition de référence : OPC, p. 551. Don Joassin à l’Association Francis Jammes, mai 1995.

ACCABLÉ, JE M’ETAIS ASSIS…

Accablé, je m’étais assis, tant les ajoncs

étaient impénétrables.

Quand j’eus équilibré mon fusil contre un arbre,

Je relevai le front.

Ce n’était que le ciel, ce n’était que des cimes

Où se posaient mes yeux,

Les cimes et le ciel, c’était toute ma vie.

et toute ma douleur.

Ô toi qui veux goûter ma tristesse sans borne :

Viens me voir vers midi,

lorsque mon pauvre chien me fixe d’un œil morne,

caressant et soumis.

Laisse derrière toi ce rire qui sommeille,

abeille sur du miel,

dans ton cœur, dans ton cœur, même quand tu t’écries

que tu voudrais mourir.

Avant que de venir me trouver dans la lande

ne te regarde point.

Oublie tes genoux hauts et tes yeux de lavande

et ta gorge de coing.

Car l’on ne parlera d’amour ni de passion,

ce jour-là, dans la lande.

Il ne s’agira pas de savoir si ton front

est plus doux que tes jambes.

Et tu ne mettras pas autour de mes épaules

ces fruits rouges des haies

dont la tige s’enlace ainsi que s’enlaçait,

agilement, Mamore.

Mais tu regarderas cette âpre poésie :

ce chien et ce chasseur,

ces cimes et ce ciel qui sont toute ma vie

et toute ma douleur.

janvier 1903

Oui, une « âpre poésie », à mille lieue de l’idée que l’on se fait trop souvent de la poésie prétendument mièvre de Francis Jammes. Comment ne pas sentir l’accablement du chasseur ? Ce fidèle compagnon qu’est le chien ne peut presque plus rien pour atténuer la « tristesse sans borne » de son maître. À hauteur d’homme, les souples ajoncs sont « impénétrables » et les enlacements de l’agile Mamore appartiennent au passé. Plus haut, en relevant le front, il n’y a que les cimes et le ciel : le monde muet et peut-être vide. Midi est une heure que la lande désolée rend critique. Il va falloir choisir entre le fusil, en équilibre contre un arbre mais à portée de main, ou la foi qui rendrait le Ciel habité et la terre habitable.

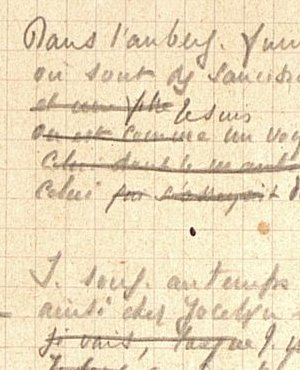

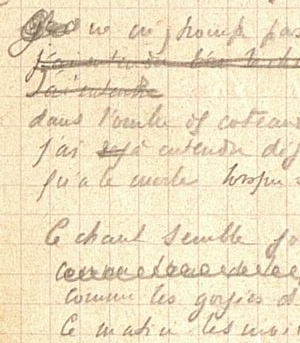

Ms 199b

Manuscrit autographe (10 ff. ; dim : 9 x 13), non signé, daté (du 3 janvier au 9 février 1904). Crayon sur papier quadrillé arraché d’un carnet à spirale. Partiel. Don Joassin à l’Association Francis Jammes, mai 1995.

Cet ensemble de premier jet comprend sept pièces regroupées dans les Poésies diverses de Clairières dans le Ciel. Le manuscrit de quatre d’entre elles (« Dans l’auberge fumeuse… », « J’ai déjeuné chez un ami… », « Ce sont de grandes lignes paisibles… », « Je ne m’y trompe pas… ») est à comparer avec le manuscrit Ms 435 conservé à Pau. Trois autres poèmes figurent ici qui ne sont pas dans le manuscrit palois (« Les pieds au coin du feu… », « La graine sait choisir… », « Eh ! je sais bien… » ).

Un autre poème (« Lorsque le soir venu… ») a paru pour la première fois dans OPC, 1995, t. II, p. 593, puis dans notre édition de référence : OPC, p. 1395. Le Ms 435 contient une autre version de ce dernier poème. Un poème inédit : « Il a plu cette nuit… ». Dans ce manuscrit se trouvent aussi trois fragments inédits fortement raturés et, par une main qui n’est pas celle de Francis Jammes, une liste de « lettres retrouvées éparses ».

1. − « Dans l’auberge fumeuse… » : la strophe 1 ne bougera pas, qu’éternisent les deux derniers vers, si beaux. En revanche, les strophes 2 et 4 sont assez différentes de ce qu’elles seront dans le Ms 435 conservé à Pau et dans la version définitive (OPC, p. 559).

DANS L’AUBERGE FUMEUSE

Dans l’auberge fumeuse où l’ouragan m’abrite,

on voit des saucissons pendus et un feu noir,

Je suis le voyageur perdu dans l’autrefois

celui dont le manteau était pesant de pluie.

Je songe au temps d’Été où vers la colline,

et vers ce vallon bleu, doux comme Lamartine

à l’heure où les poiriers rêvent à Jocelyn,

je vais chercher la paix comme un morceau de pain.

Aujourd’hui le grésil vole dans la tourmente,

Où donc sont les journées de la caille, étouffantes ?

Ayez pitié de moi, ô mon Dieu, car j’ai peur

de ne pas compatir assez à la douleur.

31 janvier 1904

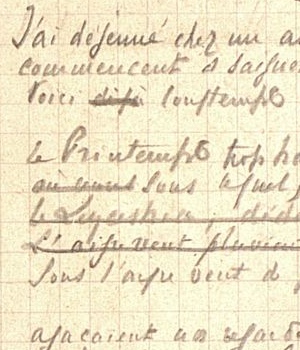

2. − « J’ai déjeuné chez un ami… » : deux variantes par rapport au Ms 435 de Pau et à la version imprimée (OPC, p. 560). Au deuxième vers, les camélias qui commençaient « à saigner au mur » de la villa « commencent à jaunir le mur » dans la version définitive. Au huitième vers, « les arbres d’août » vont devenir « les feuilles de Juillet ». L’ami chez qui a déjeuné le poète n’est autre que Léopold Bauby (1867-1933), conservateur du musée des Beaux-Arts de Pau et successeur d’un autre ami de Francis Jammes : Paul Lafond.

J’AI DÉJEUNÉ CHEZ UN AMI…

J’ai déjeuné chez un ami. Des camélias

commencent [à saigner au] à jaunir le mur de sa villa.

Voilà longtemps que nous nous connaissons. Déjà

le printemps trop hâtif fleurit le leycestria

sous lequel, en Été, nous causons lui et moi.

Sous l’aigre vent de pluie les carcasses des arbres

agaçaient mes regards qui désiraient revoir

[les arbres d’août] les feuilles de Juillet à la mollesse bleue.

Peut-être que, l’ Été, sous le leycestria,

nos cœurs regretteront cet après-midi noir

qui nous a fait longtemps rester au coin du feu

1er février 1904

3. − « Ce sont de grandes lignes paisibles… » : une seule variante par rapport au Ms 435 conservé à Pau et à la version imprimée (OPC, p. 561). Elle concerne le deuxième vers de la troisième et dernière strophe : « Oui, la montagne est là, » va devenir « L’aulne mâle fleurit. »

CE SONT DE GRANDES LIGNES PAISIBLES…

Ce sont de grandes lignes paisibles qui se confondent

tantôt avec le ciel, tantôt avec la terre.

Elles n’apportent plus à mon cœur solitaire

cette paix d’autrefois que je croyais profonde.

Ainsi va s’en aller le charme des vallées.

Ainsi va s’en aller le charme de mon cœur.

Qu’aurai-je regretté ? Peut-être la douleur,

peut-être la douleur qui s’en est en allée.

Les coups d’un bûcheron sont sourds dans le coteau.

[Oui, la montagne est là]. L’aulne mâle fleurit. Le printemps va venir.

Mais, cette fois, mon Dieu, ni rêve ni soupir

ne passent dans le vent sur cette flaque d’eau.

4 février 1904

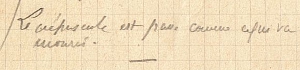

Du 4 février, au-dessous de six vers entièrement biffés, un vers isolé.

« Le crépuscule est grave comme ce qui va mourir ».

4. − « Je ne m’y trompe pas… » : deux variantes par rapport au Ms 435 conservé à Pau et à la version imprimée (OPC, p. 561). Celle qui concerne le quatrième vers est peu importante. Celle du second vers ajoutera un fond sonore au « chant particulier » du merle : les coteaux étaient « tendrement forestiers », c’est leur ombre qui deviendra « sonore et forestière ».

JE NE M’Y TROMPE PAS…

Je ne m’y trompe pas. Hier, à la nuit tombante,

dans l’ombre des coteaux [tendrement forestiers] sonore et forestière,

j’ai entendu déjà ce chant particulier

[qu’a le] du merle imitateur lorsque vient le printemps.

Ce chant semble gonflé d’eau de carafes de terre.

Ce matin les moineaux ont leurs voix printanières,

la même qu’ils avaient lorsque j’étais enfant.

Ainsi que la saison indécise, j’hésite…

Je ne sais trop si c’est le printemps ou l’hiver ;

cela dépend de vous, mais il faut faire vite :

la giroflée marronne aime le vent de mer.

5 février 1904

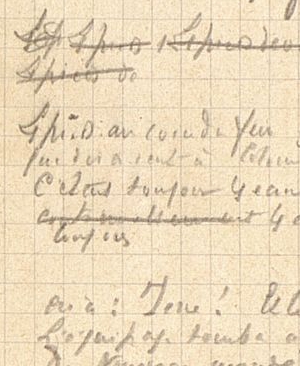

5. − « Les pieds au coin du feu… » : poème paru dans les Poésies diverses de Clairières dans le Ciel (OPC, p. 562). Dans les années qui précédèrent sa « conversion », bien qu’en pleine terre béarnaise et même les pieds aux landiers en hiver, Francis Jammes se sentit parfois comme un naufragé perdu dans l’océan de sa détresse. La version définitive de ce poème ne différera du premier jet manuscrit qu’à la dernière strophe : l’antépénultième vers n’est pas encore entièrement trouvé, et, au dernier vers, « un pays nouveau » va devenir « une île nouvelle ». Les îles tiennent une grande place dans la poésie de Francis Jammes. Il y a l’île heureuse des aïeux (« Quand verrai-je les îles où furent des parents ? », l’île au contraire de l’exilé ou du naufragé (celle de Robinson Crusoé), et l’île-femme (comme ici ou comme dans « Je fus à Hambourg » : « L’île était enchantée et n’était qu’une femme »).

LES PIEDS AU COIN DU FEU…

Les pieds au coin du feu, je pense à ces oiseaux

qui disaient à Colomb que la terre était là.

C’était toujours les eaux, et les eaux, et les eaux,

toujours les eaux. Enfin Rodrigue Triana

cria : « Terre ! » Et le vent chanta dans les cordages.

L’équipage tomba à genoux. Les forêts

du Nouveau-Monde, avec leurs singes bleus, s’ouvraient,

et les lourdes tortues pendaient sur le rivage.

Quand donc, pareil à ce matelot fortuné,

pourrai-je découvrir la plage de soleil

de ses cheveux épars sur son corps allongé

comme [un pays nouveau] une île nouvelle au milieu du sommeil ?

7 février 1904

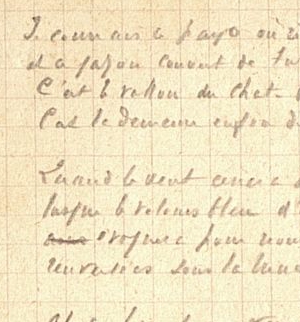

6. − « La graine sait choisir… » : poème paru dans les Poésies diverses de Clairières dans le Ciel (OPC, p. 564). Le premier jet, daté du 8 février, ne sera qu’à peine transformé. Parmi les quatre modifications, retenons celle du vers 6 (« aplati » remplacera « écroulé »), celle du vers 9 (« tout luisant d’Été bleu » se substituera à « où règne l’Été bleu ») et celle de l’avant-dernier vers (« les froissements d’étoffe » remplaceront « les froissements de robe »).

LA GRAINE SAIT CHOISIR…

La graine sait choisir le terrain qu’il lui faut.

La gentiane, d’azur comme un martin-pêcheur,

fleurit sur le penchant de l’aimable coteau

où Clitie sur la mousse eût raillé la pudeur.

… La voyez-vous ? tombée, et son chapeau de roses

[écroulé] aplati tout à coup sous les houblons dorés ?

La rivière s’endort aux caresses des prés.

Clitie ferme les yeux gravement, et se pose…

Je connais ce pays [où règne l’Été bleu] tout luisant d’Été bleu,

et ce gazon couvert de tulipes sauvages.

C’est le vallon du Chat-botté, le coin du sage :

c’est la demeure enfin de l’ami de Bordeu.

Quand le vent cessera de [nous] me tenir en veille,

lorsque le velours bleu d’une fin de juillet

évoquera pour nous les robes à paniers

renversées sous la lune au creux noirs des charmilles ;

Alors, levant un verre empli de vin doré,

nous entendrons renaître au-dessus des fougères

les froissements [de robe] d’étoffe et les bruits de baisers

de toutes les Clitie déguisées en bergères.

8 février 1904

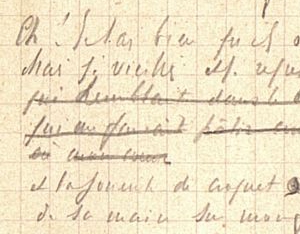

7. − « Eh ! je sais bien… » : Seront seuls modifiés dans le texte imprimé (Clairières dans le Ciel, Poésies diverses : OPC, p. 566) les vers 8 et 12.

EH ! JE SAIS BIEN…

Eh ! je sais bien qu’ils ont tous dit : vieillir est doux.

Mais je vieillis et je regrette la jeunesse,

et la joueuse de croquet et les caresses

de sa main sur mon front posé sur ses genoux.

Quand donc viendra le temps où j’aurai cette force

de bénir, sans que j’aie de l’amertume au cœur,

des enfants respirant la sève des écorces

[qui me faisait pâlir de joie et de douleur.] dans le ravin rempli d’églantières pâleurs ?

Heureux celui qui peut, dans l’enclos paysan,

à l’heure où lourdement sonnent les vêpres chaudes,

mettre dans d’autres mains les mains de ses enfants

[et les laisser aller dans les framboises jaunes.] qui se sont fiancés dans les framboises jaunes.

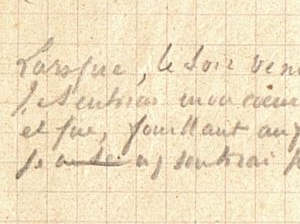

8. − « Lorsque le soir venu… » : Francis Jammes a cruellement souffert de se sentir incompris. Comme ici, bien avant que Sartre ne s’en empare, le mot « nausée » apparaît plusieurs fois sous sa plume. Est-ce une consolation de savoir que beaucoup de ses « vieux compagnons les poètes » ont connu la même infortune ? Le Ms 435 conservé à Pau reprend ce poème écrit le 9 février 1904, publié pour la première fois par les Éditions Atlantica en 1995, repris dans OPC en 2006 (p. 1395).

LORSQUE LE SOIR VENU…

Lorsque le soir venu, quand fume la bougie

je sentirai mon cœur se tordre de douleur,

lorsque fouillant au plus profond de ma rancœur

je m’étendrai sans force et sûr d’être incompris ;

quand me plaignant moi-même en secret à moi-même,

je laisserai tomber, comme un fardeau, l’espoir ;

quand tout m’apparaîtra muet, amer et noir,

lorsque m’étouffera cette nausée humaine,

je chercherai mes vieux compagnons les poètes

qui rêvent ça et là dans ma bibliothèque

et, prenant au hasard un livre de Villiers,

de Guérin, de Rimbaud, de Samain, Mallarmé,

je les verrai dans leurs robes de papier jaune,

dans leurs robes de fous, portant ainsi que moi

le sceptre de roseau avec la lourde croix,

et, à chaque grand pas, faisant rire les hommes.

9 février 1904

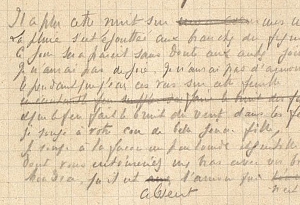

9. − « Il a plu cette nuit… » : poème inédit, daté du 6 février [1904]. On le sent inachevé :

Il a plu cette nuit sur mes nerfs fatigués.

La pluie s’est égouttée aux branches du figuier,

ce jour sera pareil sans doute aux autres jours,

je n’aurai pas de joie. Je n’aurai pas d’amour,

cependant que j’écris ces vers sur cette feuille

et que le feu fait le bruit du vent dans les feuilles

je songe à votre cou de belle jeune fille,

je songe à la façon un peu lourde et gentille

dont vous entoureriez mes bras avec vos bras

Mon Dieu, qu’il est absent l’amour qui n’est pas là…

10. − « Eh ! hélas, bien qu’ils ont tous dit… » : second poème inédit, daté du 9 février [1904].

Eh ! hélas bien qu’ils ont tous dit : Vieillir est doux,

moi je vieillis et regrette la jeunesse

et la joueuse de croquet et les caresses

de sa main sur mon front posé sur ses genoux.

Quand donc viendra le temps où j’aurai cette force

de bénir sans que j’aie de l’amertume au cœur

des enfants respirant la sève des écorces

qui me faisait pâlir de joie et de douleur.

Heureux celui qui peut dans le jardin paysan,

à l’heure où lourdement sonnent les vêpres chaudes

mettre dans d’autres mains les mains de ses enfants

et les laisser aller dans les framboises jaunes.

9 février