Les dix-sept Élégies qui ouvriront Le Deuil des Primevères publié en 1901 ont été écrites entre 1898 et août 1900. Elles portent la marque d’une double mort : celle, surtout, d’un amour mais aussi, au moins pour la dernière d’entre elles, celle d’un ami. À Pau, est conservé, sous la cote Ms 452/19, le manuscrit de la « Quinzième Élégie » qui est une salutation à Marceline Desbordes-Valmore. À Orthez, sont conservés (l’un d’eux est partiel) les manuscrits de trois autres pièces du même recueil.

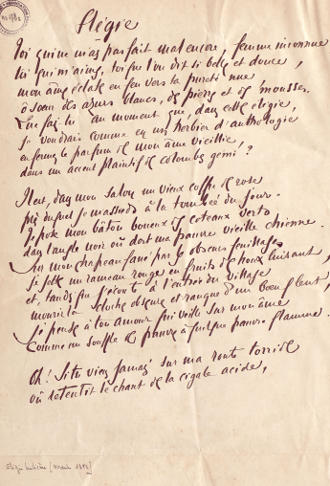

Ms 178a

Manuscrit autographe (1 f. ; dim : 23,5 x 19), non signé, sans date [novembre 1898]. Encre. Copie par Francis Jammes. Acquisition Joassin.

ÉLÉGIE

Toi qui ne m’as pas fait mal encore, femme inconnue,

toi qui m’aimes, toi que l’on dit belle et douce,

mon âme éclate en feu vers ta pureté nue,

ô sœur des azurs blancs, des pierres et des mousses.

Que fais-tu au moment que dans cette élégie,

je voudrais comme en un herbier d’Anthologie

enfermer le parfum de mon âme vieillie,

dans un accent plaintif de colombes gémi ?

Il est, dans mon salon, un vieux coffre de rose

près duquel je m’assieds à la tombée du jour…

Je pose mon bâton, boueux des coteaux verts,

dans l’angle noir où dort ma pauvre vieille chienne.

Sur mon chapeau fané par les obscurs feuillages

je jette un rameau rouge en fruits de houx luisant,

et, tandis que j’écoute à l’entrée du village

mourir la cloche obscure et rauque d’un bœuf lent,

je pense à ton amour qui veille sur mon âme

comme un souffle de pauvre à quelque pauvre flamme.

Oh ! Si tu viens jamais sur ma route torride

où retentit le chant de la cigale acide.

Il s’agit des vingt premiers vers de l’« Élégie huitième », composée à Orthez, juste après le séjour que Francis Jammes fit dans la propriété normande d’André Gide à la Roque-Baignard. La rupture avec Mamore a été si douloureuse que celui qui écrit en appelle à une « femme inconnue » et qui l’aime. Au sortir de la crise amoureuse, l’âme du poète est une « âme vieillie » et pourtant elle brûle encore de passion. Une passion comme purifiée. D’où l’extraordinaire tension de l’élégie, sa violence et sa douceur, la douleur et l’espérance, la déploration et l’aspiration, la plainte et le refus de « trop gémir ». Tout paraît vieux dans l’entourage du « jeune homme des temps anciens » qui se plaint et se souvient : le « vieux coffre de rose » du salon, la « pauvre chienne ». Tout semble avoir fané : son chapeau de marche sous « les obscurs feuillages », les années dont ne subsistent que des lettres d’amour enfouies dans « le tiroir profond d’une armoire plaintive », ses amours elles-mêmes. Mais ces lettres, il les faudra brûler parce que l’âme du fou d’amour brûle encore : sur son chapeau fané, le routier a jeté « un rameau rouge en fruits de houx luisant », dans son « âme pâle », survit « je ne sais quoi de vierge et de libre et de pur ».

L’âme du poète élégiaque continue d’éclater en feu. Non plus – du moins le voudrait-il – vers Mamore, dont le nom d’amour et de mort n’est pas prononcé, mais vers une femme inconnue qui ne l’a pas fait souffrir : « il me faut un amour dont je n’ai pas souffert ». C’est avec elle, avec elle seulement, qu’il pourra, lui qui n’a « jamais osé revoir ces coins d’enfance », retourner à Tournay, à ses sources d’azur, à sa digue paisible, à tout ce que contient d’éternel ce sage village. Avec elle qu’il pourra renouer avec ce qu’il fut et qu’il est resté malgré la blessure encore béante. Dans les vers qui suivront ceux qui figurent dans le manuscrit 178a (c’est un manuscrit partiel), le poète évoque longuement, admirablement, Tournay et son enfance dans ce hameau bigourdan aux tendres petits bergers agenouillés pour mieux jouer. En plus de la tension qui la rend si émouvante, cette « chaste élégie » a quelque chose de prémonitoire : Francis Jammes va passer « le pont qui ramène au village » : dans les années qui vont suivre, il va retrouver le Dieu perdu de son enfance et rencontrer une femme qui comprendra les harmonies de son chant et « combien les choses sont bénies ». Elle viendra, en somme, s’asseoir au pied du grenadier « au fond du jardin pauvre ». Il la fera entrer « dans la maison défunte », jusque dans la chambre où il est né un jour d’Hiver. Les vers qu’il vient d’écrire – pareils à « un herbier d’Anthologie » –, elle les relira devant la tombe pauvre où il reposera. L’« Élégie huitième » a paru dans Le Deuil des Primevères, au Mercure de France, en 1901 (pp. 47-48). Édition de référence : OPC, p. 258.

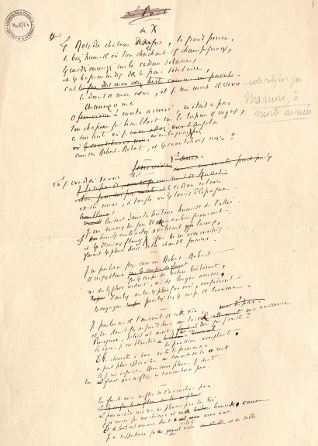

Ms 178b

Manuscrit autographe (3 ff. ; dim : 29,5 x 21), deux fois signé et daté (mai 1900). Encre. Nombreuses ratures. Titre (barré) : « Le Poète ». En marge entre les deux premières strophes, une note écrite au crayon par une autre main que celle de Francis Jammes : « identifier par Mamore. ô morte aimée ». La même main a entouré, on comprend aisément pourquoi, les deux premiers vers de la pénultième strophe. Contrairement aux diverses éditions de ce poème, nous lisons que les « seins ronds et durs » de Mamore retrouvée aux « Champs bienheureux » sont « ensemble serrés », et non « dressés ». Le dernier quintil, entièrement biffé en bas du deuxième feuillet, est repris et remis au propre sur le troisième et dernier feuillet du manuscrit. Don Joassin à l’Association Francis Jammes, en mai 1995.

Les roses du château de X… le grand perron,

le bois humide où l’on cueillait des champignons,

les midis ennuyés sur le cadran solaire,

et les baguenaudiers dans le parc séculaire,

c’est le deuil de mon cœur, et je suis mort de vivre.

Ô Mamore, ô ma morte aimée, n’était-ce pas

ton chapeau qui tremblait sur la torpeur des vignes,

ce soir triste où je m’embarquai pour l’Angola

comme Robert-Robert, et les caoutchoucs noirs ?

Que je voudrais savoir si le cadran solaire

existe encore, à l’angle où les lauriers d’Espagne

luisent dans la tristesse humide de l’allée.

Je me souviens du jour de mon embarquement :

les bouches contractées avalèrent des larmes,

et les dernières fleurs que tu m’avais cueillies

furent les plus dorées de la chaude prairie.

Je ne parlerai pas comme Robert-Robert

des nègres bleus que les coups de rotin brûlèrent,

ni du typhus ardent, ni des larges averses.

D’autres, autorisés plus que moi, évoquèrent

les voyageurs prostrés sous les coups de tonnerre.

Je parlerai de l’ensuite de cette vie,

et du deuil qu’aujourd’hui me laisse ma naissance.

Pourquoi, si tout est mort est-ce donc que j’existe ?

En vain, je vois blanchir la poussière aveuglante.

Et la charrette à âne où tu te promenas

ne peut plus apparaître au sommet de la route.

Et je suis inquiet. Mon cœur pleure. Je doute.

Ton fouet aux néfliers ne s’accrochera pas.

Ton fouet aux néfliers ne s’accrochera pas.

Le pommier du matin ne pleuvra pas sur toi.

Je n’aurai que mes chiens et ma boueuse canne.

Et de tout cet amour dont éclate mon âme,

je ne rapporterai que du vide et du sable.

Morte, toi. Morte tous. Mort. Ils ont coupé les branches

que longeait en tremblant la vieille diligence.

Ils ont comblé l’ornière. Ils ont mis du gravier

là où la source, coupait la route en deux. Et

le char virgilien n’y peut plus cahoter.

Mais je sais : Il est pour nous une autre Contrée,

celle que les anciens nommaient Champs-Élysées

et dont un soir d’avril, me parla un poète.

C’est là que, devisant, les amoureuses ombres

vous défiant « le Temps et l’espace et le Nombre ».

C’est là que tu iras dans ta charrette à âne.

Et je viendrai à toi, que tu veuilles descendre.

Tu souriras, des lys sur ton chapeau de paille,

ainsi qu’un chèvrefeuille et ployée, et ta taille

succombant sur mon bras, et ta joue à ma tempe.

Dans ces Champs bienheureux tout nous sera rendu,

jusqu’au moindre grillon, jusqu’à la moindre mûre.

Par les ruisseaux touffus couleront les murmures

qu’ont aujourd’hui nos cœurs d’être longtemps perdus.

Les fruits seront gonflés, les palmes seront noires,

et Dante, soulevant sa robe, passera.

Le soir, nue et couchée aux fraîches anémones

la grâce de tes bras me donnera l’aumône.

Une rosée glacée, qui pourtant sera douce,

caressera tes reins plus souples que la mousse,

et tes seins ronds et durs et ensemble serrés

feront qu’en les voyant s’étonnera Pomone.

Mais il n’est point encore de ces Champs-Élysées.

La vie reprend. Le château vide est toujours là

et dans les Atlas clairs dorment les Angolas.

On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas.

Ton fouet aux néfliers ne s’accrochera pas.

Il s’agit, tout entière, de l’« Élégie seizième ». Car le manuscrit est complet. Le cœur de celui qui compose cette élégie est toujours « en deuil ». Le hantent le château de X… où, « sur la torpeur des vignes », tremblait le chapeau d’une jeune fille aimée. Le nom du château a été biffé. Au contraire, cette fois-ci, Mamore, la « morte aimée », est nommée. Pour fuir et apaiser sa douleur, poussé vers « l’ensuite » de la vie, vers cet avant qui fit aussi aller Baudelaire et Nerval, le poète s’imagine d’abord embarquant pour un ailleurs des plus exotiques. Mais le passé est trop fort, la douleur trop vive. Quelques-unes des questions que se pose celui qui se dit « mort de vivre » disent crûment la détresse qui fut celle de Jammes après qu’il eut rompu avec Mamore : « Pourquoi si tout est mort est-ce donc que j’existe ? ». La mort semble avoir définitivement triomphé : « Morte, toi. Mort tous. Mort ». Les branches ont été coupées sous lesquelles passait autrefois « la vieille diligence ». La source qui « coupait la route en deux » a été ensevelie sous les graviers. Le « char virgilien » ne « peut plus cahoter » sur le chemin de l’ancien domaine. Plus de sève, source tarie, chemin disparu… Une deuxième solution est envisagée en désespoir de cause : sous les auspices des anciens et d’Albert Samain dont est cité, entre guillemets et en italique, un fragment de « La Sagesse » dans Aux flancs du vase, le poète va rejoindre celle qu’il aime encore dans « une autre Contrée » : ces Champs-Élysées où « tout nous sera rendu,/ jusqu’au moindre grillon, jusqu’à la moindre mûre ». Du coup, l’eau recommence de couler à flots, les fruits à mûrir, la « charrette à âne » à frayer son chemin. Ce qui suit est moins « chaste » que dans l’Élégie précédente : « Le soir, nue et couchée aux fraîches anémones/ la grâce de tes bras me donnera l’aumône ». La dernière strophe hésite cependant entre vie et vide (« La vie reprend. Le château vide est toujours là »), entre Contrée d’outre-tombe et contrée dont l’existence est attestée par les Atlas. « On ne sait pas » est répété trois fois de suite. Tout comme l’a été l’alexandrin final, qui synthétise en une seule image la blessure et la rupture, la béance et le vide : « Ton fouet aux néfliers ne s’accrochera pas ». Publication dans Le Deuil des Primevères, au Mercure de France, en 1901 (pp. 79-82). Édition de référence : OPC, pp. 272-273.

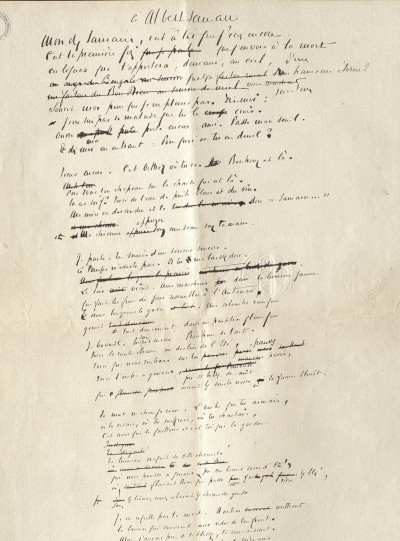

Ms 257

Manuscrit autographe (2 ff. ; dim : 35,5 x 25), signé, daté du 21 août 1900. Encre. Corrections intéressantes. Acquis par l’Association Francis Jammes, à Bruxelles, le 21 novembre (vente publique 2003).

ÉLÉGIE PREMIÈRE

À Albert Samain

Mon cher Samain, c’est à toi que j’écris encore.

C’est la première fois que j’envoie à la mort

ces lignes que t’apportera, demain, au ciel,

quelque vieux serviteur d’un hameau éternel.

Souris-moi pour que je ne pleure pas. Dis-moi :

« Je ne suis pas si malade que tu le crois . »

Ouvre ma porte encore. C’est Orthez où tu es. Bonheur est là.

Pose donc ton chapeau sur la chaise qui est là.

Tu as soif ? Voici de l’eau de puits bleue et du vin.

Ma mère va descendre et te dire : « Samain… »

et ma chienne appuyer son museau sur ta main.

Je parle. Tu souris d’un sérieux sourire.

Le temps n’existe pas. Et tu me laisses dire.

Le soir vient. Nous marchons dans la lumière jaune

qui fait les fins du jour ressembler à l’Automne.

Et nous longeons le gave. Une colombe rauque

gémit tout doucement dans un peuplier glauque.

Je bavarde. Tu souris encore. Bonheur se tait.

Voici la route obscure au déclin de l’Été,

Voici que nous rentrons sur les pauvres pavés,

voici l’ombre à genoux près des belles-de-nuit

qui ornent les seuils noirs où la fumée bleuit.

Ta mort ne change rien. L’ombre que tu aimais,

où tu vivais, où tu souffrais, où tu chantais,

c’est nous qui la quittons et c’est toi qui la gardes.

Ta lumière naquit de cette obscurité

qui nous pousse à genoux par ces beaux soirs d’ Été

où, flairant Dieu qui passe et fait vivre les blés,

sous les liserons noirs aboient les chiens de garde.

Je ne regrette pas ta mort. D’autres mettront

le laurier qui convient aux rides de ton front.

Moi, j’aurais peur de te blesser, te connaissant.

Il ne faut pas cacher aux enfants de seize ans

qui suivront ton cercueil en pleurant sur ta lyre,

la gloire de ceux-là qui meurent le front libre.

Je ne regrette pas ta mort. Ta vie est là.

Comme la voix du vent qui berce les lilas

ne meurt point, mais revient après bien des années

dans les mêmes lilas qu’on a cru fanés,

les chants, mon cher Samain, reviendront pour bercer

les enfants que déjà mûrissent nos pensées.

Sur ta tombe, pareil à quelque pâtre antique

dont pleure le troupeau sur la pauvre colline,

je chercherais en vain ce que je peux porter.

Le sel serait mangé par l’agneau des ravines

et le vin serait bu par ceux qui t’ont pillé.

Je songe à toi. Le jour baisse comme ce jour

où je te vis dans mon vieux salon de campagne.

Je songe à toi. Je songe aux montagnes natales.

Je songe à ce Versailles où tu me promenas,

où nous disions des vers, tristes et pas à pas.

Je songe à ton ami et je songe à ta mère.

Je songe à ces moutons qui, au bord du lac bleu,

en attendant la mort bêlaient sur leurs clarines.

Je songe à toi. Je songe au vide pur des cieux.

Je songe à l’eau sans fin, à la clarté des feux.

Je songe à la rosée qui brille sur les vignes.

Je songe à toi. Je songe à moi. Je songe à Dieu.

Il s’agit de l’« Élégie première », dédiée à Albert Samain. Elle a été écrite trois jours après la mort du jeune poète symboliste de Au jardin de l’Infante, une mort survenue le 18 août 1900. Elle est la plus tardive, mais Francis Jammes tint à ce qu’elle figurât en tête du Deuil des Primevères.

Le compositeur Raymond Bonheur, cité dans le poème, était l’inséparable ami d’Albert Samain. Quand il rejoignit Jammes à La Roque-Baignard, il venait de mettre en musique Un Jour (O : Ms 218). Jammes fut ensuite invité chez lui, à Magny-les-Hameaux, puis visita Versailles et Port-Royal en sa compagnie. C’est Raymond Bonheur qui, le 18 août, adressa au poète le télégramme annonçant la mort de Samain. Jammes, il le dira dans Les Caprices du Poète (p. 108), se retira dans sa chambre et composa l’« Élégie » qu’il adressa à Bonheur dès le 22 août. Ce dernier répondit le 24 : « J’achève vos vers sublimes, mon cœur déborde et jamais larmes ne furent plus douces que celles qu’ils m’ont fait répandre ».

De fait, cette « Élégie première » est un chef d’œuvre, inspiré par une double perte : celle d’un ami et, en filigrane, celle d’un amour. Elle se présente comme une lettre adressée à Samain. On pourra noter, au vers 4, une heureuse correction : ce n’est plus « un ange du Bengale », mais, bien plus simplement, « quelque vieux serviteur d’un hameau éternel » qui se chargera d’apporter à Samain, les lignes qui vont suivre. Le poète se souvient ensuite de la visite que Samain et Bonheur lui firent à Orthez, les 7 et 8 septembre 1897, des fraternelles conversations au bord du gave. Et puis, assure-t-il, la voix des poètes ne meurt pas davantage que celle du vent. Le songe final réunit en Dieu Tournay et Versailles, la montagne et la campagne, les quatre éléments que sont l’air, l’eau, le feu et la terre, les deux poètes.

Jacques Le Gall