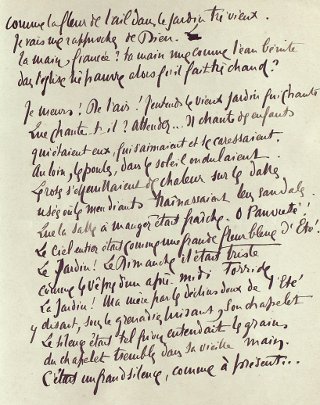

Manuscrit autographe (4 ff. ; dim : 21,5 x 18), signé, non daté [1897]. Encre. Complet. Ensemble monté sur onglets, relié Bradel de Devauchelle. Avec gouache originale de Jean Bergue (1896-1954). Acquisition Sotheby’s Monaco, 2 décembre 1988.

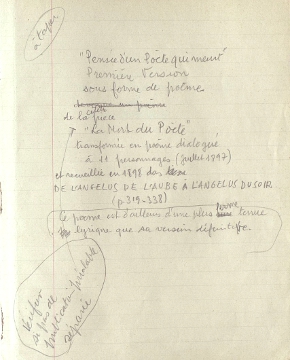

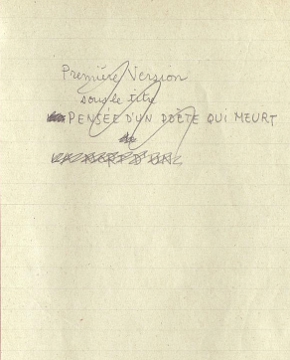

Deux pages, écrites au crayon par une autre main que celle de l’auteur, précisent qu’il s’agit d’une « première version sous forme de poème » de La Mort du Poète (P : Ms 452/10 et O : Ms 193), « transformée en poème dialogué à 11 personnages (Juillet 1897) et recueillie en 1898 dans De l’Angélus de l’Aube à l’Angélus du Soir ».

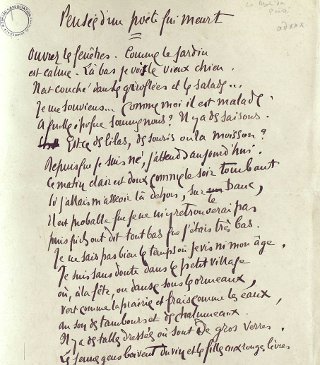

La Mort du Poète n’avait jamais fait l’objet d’une publication autonome avant de clore le premier grand recueil de Jammes : De l’Angélus de l’Aube à l’Angélus du Soir. Quant à ce poème de 72 vers intitulé « Pensée d’un poète qui meurt », il est inédit :

Ouvrez les fenêtres. Comme le jardin

est calme. Là-bas je vois le vieux chien.

Il est couché dans les giroflées et les salades…

Je me souviens… Comme moi il est malade.

À quelle époque sommes-nous ? Il y a des saisons.

Est-ce des lilas, des souris ou la moisson ?

Depuis que je suis né, j’attends aujourd’hui.

Ce matin clair est doux comme le soir tombant

Si j’allais m’asseoir là dehors, sur le banc,

il est probable que je ne m’y retrouverais pas

puisqu’ils ont dit tout bas que j’étais très bas.

Je ne sais pas bien le temps où je vis ni mon âge.

Je suis sans doute dans le petit village

où, à la fête, on danse sous les ormeaux,

vert comme la prairie et frais comme les eaux,

au son des tambours et des chalumeaux.

Il y a des tables dressées où sont de gros verres.

Les jeunes gens boivent du vin et les filles aux rouges lèvres

rient quand la limonade inonde le vieux banc.

Les vieilles qui ont laissé les fuseaux tournants

essuient, avec leurs mains grises comme le lin,

leur bouche qui a bu l’eau de citron sucrée

que vend un enfant doux sur une pauvre table.

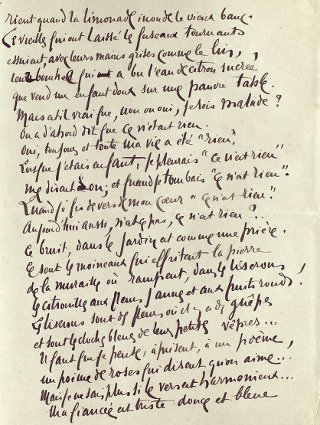

Mais est-il vrai que, non ou oui, je sois malade ?

On a d’abord dit que ce n’était rien.

Lorsque j’étais enfant, je pleurais « Ce n’est rien »

me disait-on ; et quand je tombais « Ce n’est rien ».

Quand je fis des vers de mon cœur « Ce n’est rien ».

Aujourd’hui aussi, n’est-ce pas, ce n’est rien ?

Ce bruit, dans le jardin est comme une prière.

Ce sont les moineaux qui effritent la pierre

de la muraille où rampent, dans les liserons,

les citrouilles aux fleurs jaunes et aux fruits ronds.

Les liserons sont des fleurs où il y a des guêpes

et sont les cloches bleues de leur petites vêpres…

Il faut que je pense, à présent, à un poème,

un poème de roses qui disait qu’on aime…

Mais je ne sais plus si le vers est harmonieux…

Ma fiancée est triste douce et bleue

comme la fleur de l’ail dans le jardin très vieux.

Je vais me rapprocher de Dieu.

Ta main, fiancée ? ta main nue comme l’eau bénite

dans l’église très pauvre alors qu’il fait très chaud ?

Je meurs ! De l’air ! J’entends le vieux jardin qui chante.

Que chante-t-il ? Attendez… Il chante des enfants

qui étaient eux, qui s’aimaient et se caressaient.

Au loin, les poules, dans le soleil ondulaient.

Les roses s’effeuillaient de chaleur sur les dalles

usées où les mendiants traînassaient leurs sandales.

Que la salle à manger était fraîche. Ô Pauvreté !

Le ciel entier était comme une grande fleur bleue d’Été…

Le Jardin ! Le Dimanche il était triste

comme les vêpres d’un après-midi torride.

Le Jardin ! Ma mère par les déclins doux de l’Été

y disait, sous le grenadier luisant, son chapelet.

Le silence était tel qu’on entendait les grains

du chapelet trembler dans sa vieille main.

C’était un grand silence, comme à présent…

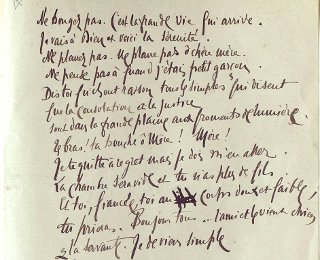

Ne bougez pas. C’est la grande vie qui arrive.

Je vais à Dieu et voici la sérénité.

Ne pleurez pas. Ne pleure pas ô chère mère.

Ne pense pas à quand j’étais petit garçon.

Dis toi qu’ils ont raison tous les simples qui disent

que la consolation et la justice

sont dans la grande plaine aux froments de lumière.

Tes bras ! ta bouche ô Mère ! Mère !

Je te quitte à regret mais je dois m’en aller.

La chambre sera vide et tu n’as plus de fils.

Et toi, fiancée, toi au corps doux et faible,

tu prieras. Bonjour tous… l’ami et le vieux chien,

et la servante. Je deviens simple.

Jacques Le Gall