Ms 438 : ce sont les épreuves du roman avec corrections manuscrites et signature de Francis Jammes. Les 32 pages sont numérotées au crayon bleu. Ces épreuves ont été données, en 1938, par Madame Madeleine-Louis Barbey, à Jean Labbé qui a fait réaliser une reliure demi-maroquin dont les bruns s’accordent au délicieux et terreux roman du chasseur amoureux.

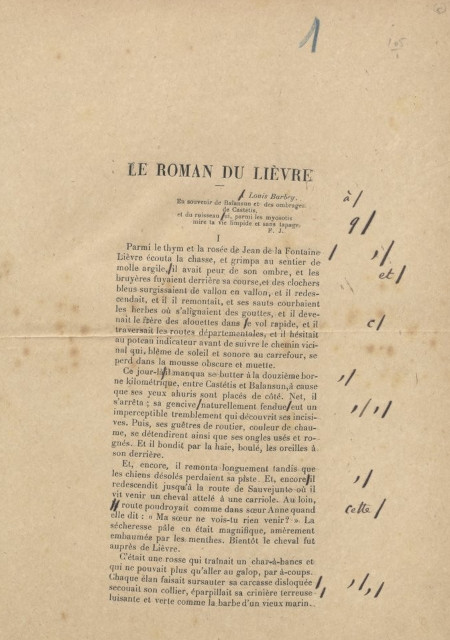

Achevé à Bielle, village de la vallée d’Ossau (Basses-Pyrénées), au printemps de 1902, Le Roman du Lièvre fut d’abord publié en revue au Mercure de France, en septembre de la même année. Il parut ensuite en volume, au Mercure de France, en 1903, dédié à Louis Barbey :

À LOUIS BARBEY

en souvenir de Balansun et des ombrages

de Castétis

et du ruisseau qui, parmi les myosotis,

mire ta vie limpide et sans tapage

F. J.

L’incipit du Roman du Lièvre n’est que bonds dans le matin bleu d’une campagne à collines et vallons, bois et labours, vives rivières et « village de cristal », « entre Castétis et Balansun ». D’entrée, Lièvre fuit, « boulé, les oreilles à son derrière » : Illustration de Jean Aufort

Parmi le thym et la rosée de Jean de La Fontaine, Lièvre écouta la chasse, et grimpa au sentier de molle argile, et il avait peur de son ombre, et les bruyères fuyaient derrière sa course, et des clochers bleus surgissaient de vallon en vallon, et il redescendait, et il remontait, et ses sauts courbaient les herbes où s’alignaient des gouttes, et il devenait le frère des alouettes dans ce vol rapide, et il traversait les routes départementales, et il hésitait au poteau indicateur avant de suivre le chemin vicinal qui, blême de soleil et sonore au carrefour, se perd dans la mousse obscure et muette. […]

À la fin du premier chapitre, Lièvre a échappé aux chiens qui le poursuivaient et presque oublié l’effrayante rencontre d’une rosse traînant son char-à-bancs. À midi, l’angélus titube, égrène ses notes pulvérisées : ne reste plus à Lièvre qu’à s’abandonner à la sieste. À minuit, la bien-aimée montre le bout du museau : jusqu’au matin, quand déchante le coq – « Il avait un cri furieux. Il s’applaudissait avec ses moignons d’ailes » –, elle et lui jouèrent, « se broutèrent des baisers », croquèrent choux et thym dans le potager d’une « métairie prosternée dans l’ombre ».

Le Roman du Lièvre ne serait pas un roman si un événement ne venait interrompre un continuum. En l’occurrence, une rencontre. Extraordinaire, évidemment. Lièvre voit venir à lui, pour la première fois, « un homme qui ne l’effrayait point » : François d’Assise. Confiants et innocents, douze animaux le suivent : deux colombes comme échappées de l’Arche de Noé ou de Jocelyn, un vieux loup sans doute frère du loup de Gubbio, une brebis et son agnelle, un « timide oiseau de nuit », trois éperviers et autant de chiens dont une épagneule sœur de Flore, cette chienne que Jammes aima. À ce « doux routier » qu’est Lièvre, François parle d’apporter la Foi, « la Foi qui est la vie même ». Mais le « bruit » de toute parole inquiète Patte-usée que l’on voit hésiter entre crainte et croyance, « une oreille en avant, l’autre en arrière, comme, tout à la fois, pour partir et rester ». Un simple geste suffit à le rassurer : une poignée de foin vaut encore mieux qu’une promesse de Foi. Lièvre emboîte le pas de François.

À l’été succède un automne « généreux » et mystérieux qu’une série d’imparfaits nimbe de mélancolie : les greniers ployaient sous le poids des récoltes, on pouvait « glaner dans les champs de maïs et prendre part à la vendange qui chantait dans le soleil couchant. Des filles blondes pressaient des grappes sur leurs seins lumineux. Leurs coudes levés luisaient ». Puis vient l’hiver, lucide, désolé, et avec lui le temps des questions. Que faire ? Où aller ? Si François n’a plus besoin de manger depuis qu’il est « ressuscité », il ne pourra plus nourrir ses frères animaux. Fidèles à celui en qui ils ont placé toute leur foi, ces miséreux, ces misérables, meurent ensemble, de froid, de faim :

Un soir, les colombes fanées s’effeuillèrent de la branche où elles étaient perchées, et le loup ferma les yeux à la vie, le museau sur la sandale de François. […] Puis, l’agnelle, les labrits, les éperviers, le hibou et la brebis rendirent l’âme, et enfin la petite épagneule que Lièvre essaya en vain de réchauffer.

Sobre et endurant, armé de courage et d’intelligence pratique (ses « yeux ahuris » et « placés de côté » sont aussi des « yeux de bitume »), dieu minuscule d’une terre qu’il arpente et sillonne en tous sens au point de faire corps avec elle (ses « guêtres de routier » sont ainsi « couleur de chaume »), Lièvre est le seul animal à survivre au côté du Poverello :

Vêtu de ses poils de chaume et de terre, il semblait être un dieu des labours. Au milieu de cette nature désolée par l’hiver, il était comme une motte de l’été. Il évoquait un cantonnier et un facteur rural Il portait, dans les cornets de ses oreilles, l’émoi troussé de tous les bruits.

C’est à lui que François confie la charge de conduire au Paradis ses douze compagnons. Il s’en acquitte parfaitement. Mais sa prudence, « son naturel méfiant de laboureur » font qu’il s’esquive du Paradis dès qu’il entend les chiens de chasse, reçus là-haut comme tout représentant de la race canine. Plutôt « que d’être sauvé par Dieu », l’Oreillard (c’est un « lièvre de peu de foi ») préfère « se sauver lui-même ». Et se sauver, c’est fuir. Au Ciel, « ne trouvant pas là exactement son Paradis, n’y goûtant point la sécurité parfaite, non plus que l’attrait du danger connu, et avec lequel on peut lutter », Lièvre se découvre malheureux. Avec sa sensualité faunesque, sensible cependant au « frisson de la beauté vierge », Museau-fendu, est resté un animal plein de désirs et donc de manques : « l’inquiétude et d’autres choses lui manquaient ». Le Royaume de Lièvre, c’est la Terre.

À François venu lui demander pourquoi le Ciel ne le comble pas, Patte-usée répond par une prière anaphorique et quasi-blasphématoire, mais une prière qui contient à sa façon tout ce qui fait la grâce du jammisme primitif. À son ami que Dieu a délégué auprès de lui, Lièvre demande que lui soit rendue une terre de boue et de labours, de sentes et de senteurs, d’abois et d’amours, de prairies bleues et de gaves verts, d’ivresses et de faiblesses : une terre d’« émotion » :

Ô François, ô ami, ô toi seul en qui j’ai foi, rends-moi ma terre. Je sens que je ne suis pas ici chez moi. Rends-moi mes sillons pleins de boue, rends-moi mes sentes argileuses. Rends-moi la vallée natale où les cors des chasseurs font remuer les brumes. Rends-moi l’ornière d’où j’entendais sonner comme des angélus les meutes aux oreilles pendantes. Rends-moi ma peur. Rends-moi l’effroi. Rends-moi l’émotion que j’éprouvais lorsque, soudain, un coup de feu balayait sous mon bondissement les menthes odorantes, ou lorsque, parmi les cognassiers du buisson, mon museau rencontrait le cuivre du froid lacet. Rends-moi la prairie où tu me découvris. Rends-moi les aurores des eaux d’où le pêcheur prudent retire ses cordeaux lourds d’anguilles. Rends-moi le regain bleu de lune, et mes amours peureuses et clandestines parmi les oseilles sauvages, lorsque je ne distinguais plus, du pétale de l’églantier tombé lourd de rosée sur l’herbe, la rose langue de mon amie. Rends-moi ma faiblesse, ô mon cœur. Et va dire à Dieu que je ne puis plus vivre chez lui.

À la fin du roman, Lièvre a retrouvé sa petite terre, la campagne « limpide et sans tapage » qui s’éploie autour d’Orthez, entre Landes et Pyrénées. C’est aussi une terre immense, un mélange de végétaux, d’animaux et d’humains, de chagrins et de plaisirs, de peur et d’espoir. Il revoit même la servile rosse qui l’avait effrayé au commencement. La boucle se boucle quand un « grain de plomb » traverse sa cervelle et le tue. Ce « doux rural » meurt « semblable » à sa terre, « semblable à la vie ; semblable à la mort ; semblable à lui-même ; semblable à son Paradis. » L’adjectif « semblable » est répété douze fois dans le paragraphe final du roman. Toute cette Beauté n’existerait pas sans la main d’un Dieu qui a créé les hommes, les bêtes et les choses, mais toute transcendance sotériologique est écartée.

Le Roman du Lièvre est un pur chef-d’œuvre dans la tradition du Roman du Renard ou des Fables de La Fontaine. C’est aussi un portrait de l’artiste par lui-même. Le romancier-poète peut bien baptiser Lièvre de tous les noms qu’il voudra – « courte-queue », « poil-de-chaume », « museau-fendu », « oreillard », « patte-usée » – c’est de lui qu’il parle. D’un Francis Jammes fol et prudent, « puéril et sauvage », angoissé car pourchassé (Lièvre ne connaît pas « le repos sans alerte du lézard dont la vie palpite à peine dans le songe des vieux murs »), trop sensible pour n’être à la fois ébloui et désespéré par l’arc-en-ciel de la vie, trop sensuel pour ne se sentir déchiré entre tendresse et violence. D’un Francis Jammes qui voulut que son roman fût non seulement un poème mais, comme il l’écrit à Gide le 3 août 1902, « une sorte de légende pieuse » (ce qui justifiera les illustrations que Roger de La Fresnaye réalisera en 1929).

Dans Le Roman du Lièvre comme trente ans plus tard dans Pipe, chien, Francis Jammes – fidèle à un souvenir de son enfance à Tournay – s’interroge sur le Paradis. Est-il sur terre, est-il au Ciel ? Est-il païen, est-il chrétien ? L’enfant de cinq ans avait été submergé de joie en découvrant, sur un coteau dominant son village natal, « une cabane nommée le Paradis ». Renouveler cette rencontre, retrouver la « certitude lumineuse » d’une telle présence, pérenniser la joie, voilà sans doute ce qui poussa à l’écriture un homme « saisi d’horreur à la pensée qu’il n’y avait point quelque part un bonheur éternel » (Les Caprices du poète, p. 198).

Le Roman du Lièvre a été traduit dans au moins huit langues : en allemand par Jakob Hegner (1916) et Gerhild Tieger (2009) ; en anglais pour les États-Unis par Gladys Edgerton (1920) ; en néerlandais par Jean Duprés (1949), en polonais par Józef Mirski ; en tchèque, à quatre reprises, par Antonín Procházka (1915), Bohuslav Reynek (1920), J.V. Svoboda (1946) et Jiří Reynek (2002) ; en hongrois par Rónay György et Kállay Miklós (1944) ; en occitan par Joan de Cantalausa (1997) ; en japonais par Tsuguo Ando (1953).

Le Roman du Lièvre a aussi été illustré à plusieurs reprises, tant à l’étranger qu’en France. En France, ce poétique roman a bénéficié d’illustrations, fort différentes les unes des autres, par Georges Delaw (1926), Roger de La Fresnaye (1929), Jean Aufort (1947). En Allemagne, il a été illustré par Richard Seewald (1916) et en République tchèque par Josef Čapek (1920).

Le Ms 438 est à rapprocher du Ms 452/23 également conservé à Pau : il s’agit d’un autre jeu d’épreuves du même roman. C’est évidemment parce que Le Roman du Lièvre avait été dédié à Louis Barbey que sa veuve disposait de ces deux jeux d’épreuves ainsi que du numéro de septembre 1902 du Mercure de France et des « bonnes feuilles » de l’œuvre collective ainsi dédicacée : « à Madame Madeleine-Louis Barbey. Le 20 mars 1903 ». Mme Barbey a donné à Jean Labbé l’ensemble de ces documents, semble-t-il à des dates différentes.

Le Ms 438 et le Ms 452/23 pourraient aussi être rapprochés de P : Ms 520. Écrites trente-deux ans après Le Roman du Lièvre, les strophes V, VI et VII de Feux VI (« Les Feux liquides ») ressuscitent en effet le bon routier aux « molles oreilles », pareilles à des fougères mal dépliées. Tel fut le jeune chasseur : heureusement maladroit. Tel est le pouvoir d’un vieux poète : il ressuscite et il sauve :

V

J’entends des cris, des appels. Que le lièvre

Serré de près de son gîte se lève.

O té té té té ! Voici les sèves

Qui prennent feu sur l’odorante lèvre

Du chèvrefeuille, et le fil de la vierge

Entre en fusion sur son rouet qui rêve

Et les maïs aux aigrettes altières

De leurs cristaux arrondis nous éclairent.

Le piqueur soûl tire un coup de tonnerre.

Le lièvre fuit, lui montrant son derrière

VI

La meute hurle alors, se précipite

Sous les jurons des fusils que dépite

L’élan du Patte-Usée. Il va si vite

Que de l’oreille il touche son échine.

Je le vois moins que je ne le devine.

Au carrefour il tournoie, il hésite,

Puis brusquement dérouté dans sa fuite,

Tout ahuri d’une telle poursuite,

Il vient à moi, tandis qu’une bruine,

Des millets pleut, toute de flamme vive.

VII

Il est sauvé ! car, bien sûr, je le manque.

Va-t-en, ô poil de chaume, à ton amante

Parmi le thym et le trèfle et la menthe.

Ma maladresse insigne t’est clémente.

C’est maintenant toi qui fais ma descente

Vers cette plaine où des moqueurs m’attendent.

Mais que les feux de l’Aurore montante

Se sont multipliés au bord des sentes !

Pas un brin d’herbe où quelque eau miroitante

N’ait épousé tant de fraîcheur ardente.

Jacques Le Gall