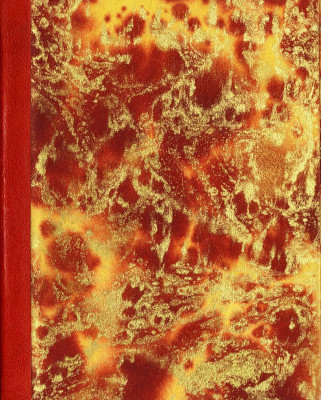

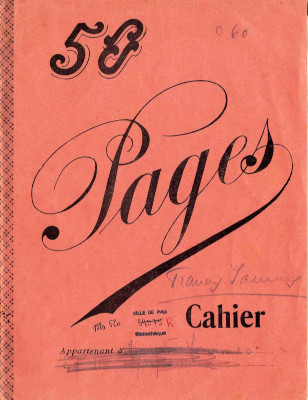

Manuscrit autographe, deux fois daté (« 1 décembre 1936 » et « 11 décembre 1936 ») et deux fois signé, provenant du fonds Jean Labbé. L’ensemble est écrit au crayon à deux corrections près. Le manuscrit se présente sous la forme d’un cahier d’écolier rose à feuilles quadrillées (dim : 22 x 17). En fait, seule la partie qui sera intitulée « Feux VI » appartient à ce cahier. Les deux autres parties (I et II) ont été écrites sur un autre cahier d’écolier (sans couverture) et glissées dans le cahier rose. Belle reliure et bel emboîtage : demi-maroquin aux couleurs de feu, titre à chaud sur la tranche.

Francis Jammes a commencé la rédaction des Feux le 1er décembre 1936 et l’a poursuivie jusqu’en juin 1937. Il n’a cependant pas achevé cette œuvre qui devait former le second volet d’un diptyque dont les Sources constituaient la première partie. Il n’en parle jamais dans Les Airs du mois, (O : Ms 214), ce journal qu’il publie dans la N.R.F. à partir de décembre 1936 et qui est donc contemporain de la composition des Feux. Une feuille s’est détachée du cahier sans couverture : elle contient un poème sans titre, très raturé et peu lisible.

Le manuscrit de cette œuvre inachevée est par ailleurs incomplet. Manquent « Le Feu du Prodigue », « Le Feu de l’aube », « Le Feu de la friche et des labours », « Le Feu du cœur », « Feux mêlés », ainsi que deux fragments qui ont été recueillis dans OPC, p. 1224. Le Ms 520 ne comporte donc que trois des huit Feux imprimés :

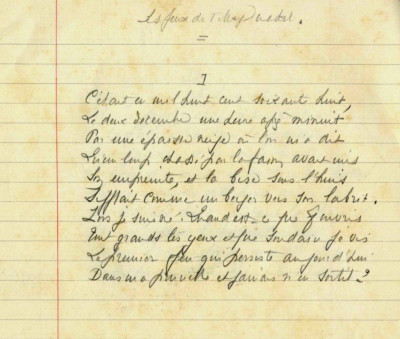

1/ Feux I : « Les Feux du village natal ». Le poème a été écrit du 1er au 5 décembre 1936. Les variantes par rapport au texte imprimé concernent les neuf strophes, mais surtout les VII, VIII et IX. Le dixième et dernier dizain est absent du manuscrit.

Comment un poète ne rêverait-il pas, écrit Gaston Bachelard, au feu qui « monte des profondeurs de la substance et s’offre comme un amour », au feu intime et universel, au feu qui vit dans notre cœur et dans le ciel, au feu qui réunit et dialectise le bien et le mal, au feu qui « brille au Paradis » et « brûle à l’Enfer » ? Comment l’âme primitive d’un poète tel que Francis Jammes ne chercherait-elle pas à retrouver le « premier feu » dans le clair-obscur des souvenirs les plus anciens et des expériences les plus décisives de l’enfance ?

Jammes n’a pas perdu mémoire de plusieurs des feux qu’il entrevit à Tournay : celui d’un étincelant travail (c’est la forge voisine), ceux des fêtes, mi-païennes, mi-divines (le feu de la Saint-Jean et le feu de joie qu’allume un soldat promu « demi-dieu »), ceux des crépuscules et des nuits (la lune ou une étoile filante, une mouvante lanterne ou une lampe pensive, un éclair de chaleur). C’est que la muse, cinq fois convoquée, a été reçue au « foyer natal ». Elle a permis au vieil homme de conserver cette part d’enfance qui a fait de lui un poète : un forgeron de mots (et le « fer blanc » devient « couleur cerise »), un aède dans la pure tradition homérique (« Avec une chanson fleurie aux lèvres »), un qui donne le jour (comme le soleil inscrit « ses antiennes », chaque matin, « par les rais des persiennes », il jouera à apparier des vers qui chanteront et régénéreront le monde). N’en reste pas moins, fascinant, le mystère de ce qui est encore antérieur à tous ces souvenirs ignés dûment catalogués au fil des strophes : le mystère de la naissance.

Comme il s’agit de remonter à l’origine, le vieux poète a construit un espace gigogne typique des contes : le « foyer natal », est emboîté dans le village natal qui est lui-même emboîté dans le brasier d’un ciel nocturne illuminé par divers feux. Comme dans tous les contes, il faut brandir et exorciser les peurs primitives en ranimant de grandes figures, un peu comme on tisonnerait un feu. Le « grand astre » vainqueur de la nuit, de ses loups et de la neige du « deux décembre » 1868, c’est le père, à la fois inquiétant et magnifié. La muse qui demande la charité au seuil de la « prime chaumière » (« La main ouverte et le pied arrêté », elle « riait, d’un beau rire creusé »), c’est l’inspiratrice, bien sûr, mais aussi la mère, à la fois pauvresse et « vierge chrétienne ». À défaut de pouvoir remonter au « premier feu », au feu séminal qui serait le véritable foyer de l’espace gigogne qu’il a recomposé, le poète procède, de strophe en strophe, à une idéalisation des « Feux du village natal ». Ainsi parvient-il, tout de même, à aboucher le visage de l’univers et celui de la mère, à réunir le firmament et les yeux maternels dans son chant :

I

C’était en mil-huit-cent-soixante-huit

Le deux décembre, une heure après minuit,

Par une épaisse neige où l’on m’a dit

Qu’un loup chassé par la faim avait mis

Son empreinte, et la bise sous l’huis

Sifflait [comme] un berger son labrit.

Lors je suis né. Quand est-ce que j’ouvris

Tout grands les yeux et que soudain je vis

Le premier feu qui persiste aujourd’hui

Dans ma prunelle et jamais n’en sortit ?

X

Mais la nuit va sombrer, que le jour vienne !

Enfant, vieillard, pauvres et rois et reines

Ont entr’ouvert les fleurs de leurs paupières,

Voyant venir par les rais des persiennes

Ceux du grand astre inscrivant ses antiennes.

Tu leur souris comme l’eau d’un brin d’herbe.

Tu tends les mains vers les cordes solaires.

Tu vas jouer. Que la vie est superbe !

Tu vas chanter puisque déjà s’éclaire

Sur ton berceau la face de ta mère.

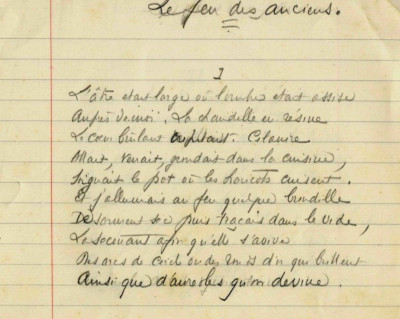

2/ Feux II : « Le Feu des Anciens ». Cette fois, les dix strophes figurent bien dans le manuscrit. La troisième sera presque entièrement remaniée, tandis que la septième demeurera inchangée. Au bas du dernier dizain, figurent une date (11 décembre 1936) et la signature du poète.

Le temps a passé. Les souvenirs remontent à une enfance plus tardive et vont pousser leur corne jusqu’à la vingtième année, aussi libératrice que cruelle. Au commencement de ce « Feu des Anciens », il y a, menacée et menaçante, l’âtre large et sombre d’où le petit voleur de feu extrayait quelque vive brindille au moyen de laquelle, « dans le vide » il jouait à tracer « Des arcs de cercle ou des ronds qui brillent ». Dans l’antique maison orthézienne pétrifiée par l’âpre hiver, quand le poète évoque sa grand-tante Célanire et puis l’aïeul exilé aux Antilles, peut-être condamné à fuir par « le feu qui secouait la terre », à moins que ce ne fût par « le vaste enfer solaire », le feu est d’une autre substance que dans la prime chaumière. À l’illuminisme heureux des « Feux du village natal » se substituent pour partie un calorisme et un dolorisme. Comme l’écrit encore Bachelard, « il ne faut qu’un soir d’hiver, que le vent autour de la maison, qu’un feu clair, pour qu’une âme douloureuse dise à la fois ses souvenirs et ses peines ». Ses peines d’abord. Car le père meurt. Et le fils prend sa place, jusqu’à se « chauffer » sur la chaise dont se servait, aux Antilles, celui qui dut quitter « son berceau de lumière ». La palme rapportée du Matouba attisait les flambées de jadis, elle ne ranimera pas le père mourant. Quand on met le père en terre, il neige comme il neigeait le jour de la naissance du fils. Un cycle s’achève, un autre doit commencer. Il faut que naisse un nouveau feu. De fait, une lumière en fleur éclaire la dernière strophe : un soleil mat darde ses jeunes rayons, une aurore luit, le poète en puissance renouvelle ses jeux d’antan : plume en main, il rallumera la flamme du foyer qui s’éteignait. Il jouera à tracer, « dans le vide » de la page, d’autre signes qui brillent :

I

L’âtre était large où l’ombre était assise

Auprès de moi. [Du flambeau de] résine

Le cœur brûlant [vacillait]. Célanire

Allait, venait, grondait dans la cuisine,

Soignait le pot où les haricots cuisent.

Et j’allumais au feu quelque brindille

De sarment sec puis je traçais dans le vide,

La secouant afin qu’elle s’avive,

Des arcs de cercle ou des ronds d’or qui brillent

[Si beaux qu’ils font que les yeux s’écarquillent.]

X

Je me disais : retrouverai-je encore

Cet ancien feu dont ma maison s’honore ?

Comme j’allais désespérer, le globe

Du soleil mat, blond comme de la corne,

Monta, laissant quelques rayons éclore.

Le froid criait par les vanneaux sonores.

J’avais vingt ans. Qui donc au foyer morne

Rallumerait le paternel automne ?

Mais à l’entour sur le givre des chaumes

Un feu prenait, celui de mon aurore.

3/ Feux VI : « Les Feux liquides ». Le troisième Feu (« Le Feu du Prodigue ») transpose les errances du Jammes faunesque, celui de l’âge ingrat. Le quatrième (« Le Feu de l’aube »), au contraire, purifié et virginal, azuré et vertical, chante la conversion sur l’air des Litanies de la Vierge et le retour à un âge divin. Le cinquième (« Feux de la friche et des labours ») oppose les feux dévastateurs que les bergers basques déchaînent sous prétexte d’écobuage, aux feux purificateurs que les laboureurs entretiennent en vue de rallumer la flamme de la gerbe nourricière. Cette rivalité entre le berger rebelle et le sage laboureur, entre l’errant et le sédentaire, rappelle, sur le plan phylogénétique, deux façons de vivre de la terre mais aussi, sur un plan tout personnel, deux formes d’amour : celle du faune et celle du père de famille. « Presque toujours l’incendie dans les champs est la maladie d’un berger », note Bachelard qui souligne le caractère sexuel des tendances incendiaires. Or, le vieux poète « au cœur jeune et sonore » souhaite que, fidèle à la tradition virgilienne, son chant brûle d’un amour de friche et de labour, mais aussi que, selon la visée chrétienne, il soit à la fois berger et laboureur.

Le sixième Feu (« Les Feux liquides ») est complet. Les cinq premiers dizains sont chargés de corrections, contrairement aux cinq autres, qui pourraient être des mises au propre. Quelques variantes par rapport au texte imprimé. Date (juin 1937) et signature figurent en bas du dixième et dernier dizain. Ici, le poète se souvient d’une chasse qu’il fit du côté de Sus et qu’il a d’ailleurs déjà racontée dans Ma France poétique (« La chasse au lièvre », OPC, pp. 961-962). Cela commence dans la pénombre qui précède l’aurore. Aux premières lueurs du jour, la rosée enflamme les haies et les sentes. Peu à peu, les « feux liquides » sont résorbés par le soleil. À midi, le chasseur bredouille regagne « La maison noble où vit un patriarche » (sans doute Henri Dufaur). Entre-temps, tel le « piqueur soûl », il a manqué celui que Le Roman du Lièvre appelait déjà « Patte-Usée » ou « Poil de chaume ». La rencontre finale d’une jeune fille promise à un autre suggère que l’amoureux d’autrefois fut d’une « maladresse » aussi « insigne » que le chasseur. Mais ne faut-il pas surtout retenir que le vieux poète a sauvé l’Oreillard qui, lui, pourra rejoindre son amante « Parmi le thym et le trèfle et la menthe » ? Alors, qu’importent les railleries des moqueurs, compagnons de chasse ou critiques littéraires…

Le septième Feu sera, cette fois-ci on ne peut plus clairement, l’inextinguible feu d’un cœur en quête d’éternité et d’harmonie. Tout comme le huitième qui, « à l’ombre de la croix », mêlera le feu de la seizième année (le « plus humble des feux », le feu de coke partagés avec Charles Lacoste) au feu de la vingtième année (celle de la mort du père puis de « l’austère maison » d’Orthezindex.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=353 ).

La structure métrique (dix poèmes de dix strophes de dix vers holorimes ou assonancés) et l’inspiration des Feux s’apparentent à celles de Jean de Noarrieu (O : Ms 220) et d’Alouette (O : Ms 58), autrement dit à un fond et une forme qui remontent aux chansons de geste et aux fabliaux.

À Orthez sont conservés deux autres manuscrits intéressant Feux : le O : Ms 71a et, plus accessoirement, le O : Ms 14f.

La publication de Sources et Feux au Mercure de France est posthume : elle date de 1944 et elle était précédée d’une note de Yves-Gérard Le Dantec. Les huit Feux ont été repris dans OPC, pp. 1192-1224, ainsi que deux fragments retrouvés.

Jacques Le Gall