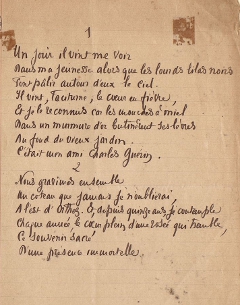

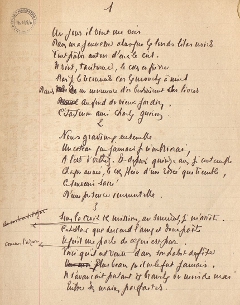

Manuscrit autographe (5ff. ; dim : 25 x 19,5), signé, non daté [1913]. Encre. Complet. Deux versions légèrement différentes. Et l’embryon d’une troisième version de la strophe 5, en haut d’un feuillet.

Poème de 5 strophes de 8 vers libres. Il ressuscite la visite que Charles Guérin fit à Francis Jammes, à Orthez, le dimanche des Rameaux 1898. Le titre du recueil le plus célèbre de « l’amer et doux poète » lorrain (Le Cœur solitaire, Paris Mercure de France, 1898) apparaît dans la strophe 4. Charles Guérin ne passa qu’une journée à Orthez. Mais ces quelques heures donnèrent corps à l’amitié lyrique qui unissait déjà les deux poètes et lui inspirèrent – auquel fera écho une page de Rilke – des vers qui disent comment on peut habiter en poésie, maison Chrestia ou partout ailleurs, pourvu que ce soit loin des villes et avec quelques livres choisis :

À FRANCIS JAMMES

Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage,

Une barbe de lierre y grimpe, un pin l’ombrage,

Éternellement jeune et dru comme ton cœur.

Malgré le vent et les hivers et la douleur.

Le mur bas de ta cour est doré par la mousse,

la maison n’a qu’un humble étage, l’herbe pousse

Dans le jardin autour du puits et du laurier.

Quand j’entendis, comme un oiseau mourant crier

Ta grille, un tiède émoi me fit défaillir l’âme.

Je m ‘en venais verts toi depuis longtemps, ô Jammes,

Et je t’ai trouvé tel que je t’avais rêvé.

J’ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé

Et, sous ton chapeau blanc et noir comme une pie,

Tes yeux francs me sourire avec mélancolie.

Ta fenêtre pensive ouvre sur l’horizon ;

Voici tes pipes, ta vitrine qui reflète

La campagne parmi les livres des poètes.

[…]

À ce poème, qui paraîtra dans Le Cœur solitaire, au Mercure de France, en 1898 (puis en 1904 dans une version corrigée et peut-être moins bonne), Charles Guérin joignait une lettre, écrite villa Piron à Biarritz, le Samedi Saint 1898. Robert Mallet la cite dans Francis Jammes. Sa vie, son œuvre (pp. 123-124) :

Jamais je n’ai tant souffert de l’impuissance où est l’homme d’exprimer en écrivant un sentiment fort qu’il éprouve. L’infini du cœur fait éclater les mots[…]. Je pense à votre solitude et je l’envie ; il me semble que l’espace, le silence et l’absence des hommes conserve la bonté des âmes comme l’atmosphère des beaux pays conserve les marbres dans leur splendeur. Cela m’a fait de la peine de vous voir souffrir. Je n’ai rien voulu dire, je sais trop combien les consolations, les tentatives de consolations sont inutiles. Je vous souhaite d’être fort.

En post-scriptum à cette lettre, Guérin écrivait : « Si vous aimez les vers que je vous envoie, je les mettrai dans mon volume ». Francis Jammes les aima au point qu’il en cita de longs fragments dans Les Caprices du Poète, alors que son ami était mort depuis bien des années : « Ces fragments chantent dans ma mémoire ainsi que des oiseaux plaintifs sur une tombe […] ».

Quand il reçut la visite de Charles Guérin, Francis Jammes venait en effet de vivre quelques mois d’une brûlante passion. Mais il avait dû rompre avec Mamore. Lui aussi conserva de la journée passée en compagnie de son ami un impérissable souvenir. Un souvenir que revivifie et qu’exalte le poème de 1913, publié pour la première fois dans OPC, 1995, t. II, pp. 632-634 puis dans OPC, 2006 (notre édition de référence), pp. 1436-1438.

UN JOUR IL VINT ME VOIR

1

Un jour il vint me voir

Dans ma jeunesse alors que les lourds lilas noirs

Font pâlir autour d’eux le ciel.

Il vint, taciturne, le cœur en fièvre

Mais je le reconnus car les mouches à miel

Dans un murmure d’or butinèrent ses lèvres

Au fond du vieux jardin

C’était mon ami Charles Guérin.

2

Nous gravîmes ensemble

un coteau que jamais je n’oublierai,

À l’est d’Orthez. Et, depuis quinze ans je contemple

Chaque année, le cœur plein d’une rosée qui tremble,

Ce souvenir sacré

D’une puissance immortelle.

3

Sous la croix de mission, au sommet, je m’arrête.

C’est alors que descend l’amer et doux poète

Et qu’il me parle de ce qui est pur

Comme l’azur.

Voici qu’il vient ce soir dans son habit de fête,

Et plus beau qu’il ne le fut jamais,

Il s’avance portant des branches du mois de mai

Entre ses mains parfaites.

4

Ô Jammes, me dit-il, va donc offrir ces fleurs

À ces enfants. Donne-les leur

De la part de celui qui connut la douleur

D’être un cœur solitaire

Donne-les leur, mon frère

Dis leur que tout est grand, dis-leur que tout est beau

Quand, la main dans la main, on gagne le tombeau

Sans regarder en arrière.

5

Dis à la jeune épouse, alors qu’agenouillée

Dans la neige de ses voiles

Elle élèvera vers les étoiles

Ses yeux pareils aux fleurs de lin mouillées

Par les pleurs de la nuit, –

Et dis au jeune époux quand priant auprès d’elle

Il entendra frémir sur sa lyre mon aile –

Que je les ai bénis !