C’est tout enfant, alors qu’il habitait encore à Tournay, que Francis Jammes a découvert la « vétuste et poétique demeure familiale » des deux grands-tantes huguenotes, Clémence et Célanire :

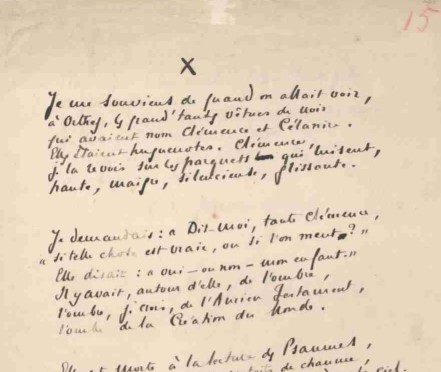

JE ME SOUVIENS DE QUAND ON ALLAIT VOIR

Je me souviens de quand on allait voir,

à Orthez, les grand’tantes vêtues de noir

qui avaient nom Clémence et Célanire.

Elles étaient huguenotes. Clémence,

je la revois sur les parquets qui luisent,

Haute, maigre, silencieuse, glissante.

Il y retourne plusieurs fois lors du séjour palois de 1875-1876. Lorsque meurt Louis-Victor Jammes, le 3 décembre 1888, sa mère, sa sœur et lui y sont accueillis par Célanire (Clémence est morte le 1er septembre 1879). Située rue Saint-Pierre, actuellement café-restaurant « Chez Cabeillou » (au n° 52), cette maison est la première des quatre demeures orthéziennes du poète :

LA MAISON DE LA RUE SAINT-PIERRE

De mes lointains parents j’ai connu la cuisine

Où la flamme de la chandelle de résine

Vacillait comme un cœur qui battit trop longtemps.

Là je me recueillais tristement, tristement.

La gêne habita là. Deux des fils s’en allèrent

Mourir à Cuba l’un, et l’autre à Basse-Terre,

Lequel fut mon aïeul, le docteur-médecin.

Que de fois, écoutant ronfler dans le toupin

La soupe que trempait la servante Honorine,

Mon âme s’est mêlée à la mort, à la ruine

De tous ces disparus, de tous ces voyageurs

Dont les ombres passaient dans la pauvre lueur

De la flamme de la chandelle de résine.

De mes lointains parents j’ai connu la cuisine.

Ma France poétique, OPC, p. 922

La seconde demeure orthézienne est également située rue Saint-Pierre, qui était la rue des tanneurs et des tisserands. C’est la maison Sarrailh, du nom d’un teinturier, Jean Sarrailh-Larroque, spécialisé dans le pastel :

Ma mère ne voulant pas gêner trop longtemps ma tante, qui nous avait fort bien accueillis dans sa maison, loua pour elle, ma sœur et moi, un corps de logis dans un vaste immeuble qui autrefois avait servi de tannerie. Un puant ruisseau nommé le Grec, la baignait presque, et faisait irruption chez nous et chez les voisins par les grosses pluies d’orage. Rien de plus drôle, de plus charmant, de plus frais dans mon souvenir, que ces brusques inondations que l’on prétend, à Orthez, n’avoir lieu que tous les trente-huit ans. En réalité, il ne s’en passe pas deux, que l’on n’assiste plusieurs fois à ce phénomène.

L’Amour, les Muses et la Chasse, p. 84

Depuis 1883, cette maison appartenait à Pierre Dulis-Sarrailh, patronyme que Jammes orne d’un Y qui rappelle la forme et le nom de l’intrusif ruisseau :

Les propriétaires de cet immeuble, absents presque toute l’année, avaient nom M. et Mme Dulys. Ils étaient millionnaires et fort âgés. Lui portait l’impériale, avait un nez bossu, fumait la pipe près de son chien blanc que le foyer rendait rose. Elle, était d’une telle ladrerie qu’elle n’admettait point que l’on se servît de papier chez elle pour ce que je ne veux pas dire, dans la crainte d’avoir à faire vider sa fosse trop souvent.

L’Amour, les Muses et la Chasse, pp. 86-87

Francis Jammes a partiellement décrit cette maison qui a conservé sa cour intérieure en galets du gave et ses galeries en bois.

Il dormait au premier étage. Le mardi, jour de marché, le défilé des paysans et des bêtes l’enchantait. Au déclin du jour, il aimait fumer sa « belle pipe » à l’une des deux croisées de sa chambre, et suivre – pareils à ceux des hirondelles – les jeux des enfants :

MAISON SARRAILH

Rue Saint-Pierre, Orthez

Je sens encor le goût de ma pipe, le soir

Avant souper, quand les enfants sur le trottoir

Criaient ; lorsque j’avais, à vingt ans, la tristesse

Qui ressemble au corbeau, mais aussi les ivresses

Du soleil au verger alors qu’au mois d’avril

L’arc-en-ciel se dédouble à la fin des grésils.

J’avais ouvert mes deux fenêtres sur la rue

Pour jouir de la paix quand l’ombre s’est accrue.

Sur le portail : « Que le nom de Dieu soit béni »

Etait gravé. C’est là que fut l’un de mes nids.

Il était sombre, auprès de vieilles tanneries

Mirant dans le ruisseau stagnant leurs galeries.

Je ne le pense plus si triste qu’il était :

Dans sa cour, chaque année, un pavot fleurissait.

Ma France poétique, OPC, p. 923

SIT NOMEN

DOMINI

BENEDICTUS

ID SUZON

1650

La vocation littéraire s’est confirmée dans ces années 1891-1897. Francis Jammes habite la maison Sarrailh quand il publie ses premières plaquettes et ses premiers recueils, commence à écrire pour les revues ou les journaux, se fait connaître à Paris et noue de solides amitiés.

En 1897, ma mère et moi quittâmes la vieille baraque où durant neuf ans, nous avions passé des jours assez paisibles. La dernière visite que nous y reçûmes fut la plus touchante. Albert Samain profita d’un prix que l’Académie venait de lui attribuer pour venir me voir à Orthez. Il était accompagné de Raymond Bonheur. Je leur lus la Mort du poète que j’avais écrite, peu de semaines auparavant, à Assat.

L’Amour, les Muses et la Chasse, p. 222

Le 26 octobre 1897, Francis Jammes écrit à son ami Charles Veillet-Lavallée : « nous avons changé de logement. Nous sommes un peu hors de la ville, non loin de la gare, en un petit Ermitage » couvert de lierre. Le poète et sa mère viennent de s’installer maison Chrestia, troisième demeure orthézienne :

La chaumière où nous venions de nous installer, ma mère et moi, avait été louée à prix modeste, à ce commandant Armstrong dont j’ai parlé en décrivant le cercle d’Orthez. Bien que nous n’eussions aucun trait de caractère commun l’un à l’autre, une sympathie s’établit entre nous qui s’est changée en amitié de famille.

Les Caprices du Poète, p. 3

La villa qu’il habitait, au milieu d’une pelouse, était située à quelque soixante mètres de notre demeure. Celle-ci bordait exactement la route qui va de Bayonne à Pau, et dont les platanes donnaient, en été, une impression de paix et de halte.

Évidemment, c’était à l’entrée de la ville une petite maison de paysans transformée. La voie départementale formait l’un des côtés de la cour extérieure, exiguë, carrée, où s’élargissait le pavillon bleu d’un cèdre si beau qu’il l’emplissait toute. Sur les autres côtés, on avait construit une grange à gauche, encadrée de glycine, et, en face et à droite, deux corps de logis où courait une galerie de bois. L’un des murs était entièrement recouvert par un pan de lierre.

Les Caprices du Poète, pp. 3-4

Le salon, comme la salle à manger, donnait sur le jardin. Nos chambres étaient au premier. La pièce où je couchais, dont une partie me servait de cabinet de travail, s’éclairait de deux croisées dont l’une, toute proche de mon lit, était envahie par un figuier servant de parasol au puits. Ce figuier était aimé des oiseaux. Il arrivait qu’ils entrassent dans ma chambre et n’en voulussent point sortir. Si étrange que le fait puisse paraître, je me souviens qu’un soir – j’étais en train de changer de culotte – l’un d’eux vint se percher sur mon Bernardin de Saint-Pierre. Il mit la tête sous son aile pour s’endormir. Pensant que, dans la suite, il se trouverait mal dans une pièce, j’essayai de le renvoyer d’une caresse au jardin. Il s’en alla à regret, puis revint presque aussitôt. Je le chassai encore. Il rappliquait toujours, tellement que pour le forcer au bonheur je faillis lui donner des coups de poing, ce qui est le système appelé de nos jours « pacifiste ».

Les Caprices du Poète, pp. 4-5

Le jardin, semi-circulaire, contenait une vigne grimpant sur la face à l’est, une pelouse, quelques rosiers-buisson, un arbousier, trois lilas, deux seringats dont l’un inodore, trois yuccas, un pommier, un magnolia et un banc. Au printemps, il fallait ajouter un rossignol et des guêpes fouisseuses.

Les Caprices du Poète, p. 5

Charles Guérin fut l’un des premiers à visiter Francis Jammes dans sa nouvelle demeure. C’était le dimanche des rameaux de l’année 1898. Il a écrit sur cette visite et la maison Chrestia un poème que Jammes cite dans ses Mémoires et que voici :

Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage.

Une barbe de lierre y grimpe, un pin l’ombrage,

Eternellement jeune et dru comme ton cœur

Malgré le vent et les hivers et la douleur.

Le mur bas de ta cour est habillé de mousse,

La maison n’a qu’un humble étage, l’herbe pousse

Dans le jardin autour du puits et du laurier.

Quand j’entendis, comme un oiseau mourant, crier

Ta grille, un tiède émoi me fit défaillir l’âme.

Je m’en venais vers toi depuis longtemps, ô Jammes,

Et je t’ai trouvé tel que je t’avais rêvé.

J’ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé

Et, sous ton chapeau noir et blanc comme une pie,

Tes yeux francs me sourire avec mélancolie.

Ta fenêtre pensive ouvre sur l’horizon ;

Voici tes pipes, ta vitrine qui reflète

La campagne parmi les livres des poètes.

[…] (1)

Charles Guérin, Le Cœur solitaire

La maison Chrestia, en bordure de la route qui va de Bayonne à Perpignan, est encore évoquée dans le premier poème de Ma France poétique, en 1926. Bâtie en 1781, acquise par la ville d’Orthez en 1976, devenue en 1982 le siège de l’Association Francis Jammes, son nom et sa situation périphérique à l’ouest d’Orthez semblent attester qu’elle servit d’asile aux lépreux :

ORTHEZ

– Où t’en vas-tu, la belle route ?

– À Perpignan,

Et je viens de Bayonne et m’arrête un instant

Devant ce seuil qui fut celui de ta jeunesse.

Les noyers d’Amérique et les platanes laissent

Tomber leur ombre ainsi qu’un long voile de deuil

Autour de la maison dont tu faisais l’orgueil.

On l’appelait : « Chrestia ». Ce fut, dit-on, l’asile

Des lépreux autrefois, aux portes de la ville.

Il est bon qu’un poète ait été mis par Dieu,

Afin que d’y chanter, où souffraient les lépreux.

Les hymnes les plus beaux, la peine les engendre

Et ceux qu’on tenait là, tels que des sacs de cendre,

En charmantes enfants tu les avais changés.

Je suis ta route amie où leurs gestes légers

Venaient animer l’ombre. Et ton esprit fantasque

Sur leurs coudes frappait comme un tambour de Basque.

Pourrais-tu dénombrer les divers pèlerins

Dont j’ai compté le pas de Samain à Guérin ?

J’ai connu ton printemps, la rose de ta haie,

Dont s’ignore la grâce alors qu’elle est si vraie.

Puis l’Été vint avec la Bohême et ses ours.

La cigale éclatait, tu recherchais l’amour,

Mais sans le rencontrer, ainsi que font les faunes

En quête de fraîcheur quand le soleil bourdonne.

Ma poussière reçut l’empreinte de Claudel

Alors qu’il te parlait de la Chine et du Ciel.

[…]

Ma France poétique, p. 915

Mère et fils vont habiter la maison Chrestia d’octobre 1897 à novembre 1907. C’est une décennie décisive dans la vie personnelle et dans la vie de création de Francis Jammes. L’année 1898 sera sombre : mort du grand-père maternel et de l’oncle « Mexicain », rupture amoureuse avec Mamore. D’autres deuils suivront, en particulier la mort du peintre Eugène Carrière (27 mars 1906) puis celle du poète Charles Guérin (17 mars 1907). C’est cependant en 1898 que paraît De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir. Et les dix années passées dans cette maison furent parmi les plus fécondes sur le plan littéraire : c’est dans la mansarde de l’antique demeure que Jammes a écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre, dont Quatorze Prières (1898), Clara d’Ellébeuse (1899) (P : Ms 526), La jeune fille nue (1899), Le Poète et l’Oiseau (1899), Le Deuil des Primevères (1901), Almaïde d’Étremont (1901) (P : Ms 527), Le Triomphe de la vie (1902), Le Roman du lièvre (1903) (P : Ms 438), Tristesses (1905) (P : Ms 278), Pensées des jardins (1906). Par ailleurs, deux événement majeurs vont marquer cette période : la « conversion » (7 juillet 1905) et le mariage avec Ginette Goedorp (9 octobre 1907).

La mère de Francis Jammes estima que la maison Chrestia était trop petite pour accueillir le nouveau foyer au lendemain du mariage. Le 1er décembre 1907, la famille vint donc s’établir chemin La Peyrère, maison Major. C’est la quatrième et dernière demeure orthézienne du poète. Elle est décrite dans Le Patriarche et son troupeau (P : Ms 431) le quatrième et dernier volet (posthume et inachevé) des Mémoires :

Pour moi, il me fallut changer non de province mais de maison et, bien que ce ne fût pas la première fois, il me semblait que la dernière était plus attachante. […]. Ce ne fut plus la gaie chaumière sur la route de Pau, jouet auquel ne manquait que des roulettes et où déjà tant d’âmes m’avaient visité. Dans un quartier un peu reculé s’élevait une étrange et massive demeure, flanquée de cyprès, qui signifiaient que des protestants avaient été enterrés dans son jardin, et ensevelie elle-même dans un parc. Elle s’appelait « le Major », nom militaire qui lui était resté du temps qu’Alfred de Vigny, en garnison à Orthez, logeait à quelques mètres d’elle dans l’immeuble aujourd’hui occupé par les Visitandines et j’ai toutes raisons de croire que ce poète y fréquenta souvent.

Le Patriarche et son troupeau, pp. 37-38

Francis Jammes évoque aussi cette maison Major, en 1920, dans Le poète Rustique, un texte dont la prégnance autobiographique est évidente et constante. Le poète, qui n'est toujours pas propriétaire, en souligne l'inconfortable vétusté, à la fois aggravée et compensée par "cette ribambelle d'enfants qui surgissent de partout, apparaissent, disparaissent aux portes et, pareils à des lapins de garenne, circulent comme dans un terrier par les corridors de la vieille maison" :

La vieille maison, et qui n'est même pas à lui ! Combien il l'eût souhaitée plus spacieuse, plus aérée ! Les constructions s'adaptent mal à la vie patriarcale, et la baraque habitée par le poète, rongée par la place perdue, prend l'eau de toutes parts, fume de toutes ses cheminées, et ses meubles, vannés par la jeune horde, titubent comme dans Philémon et Baucis.(pp. 71-72)

Dans cette maison qu’il avait fréquentée au temps du pasteur Paul Monnier et où avait logé son ami Hubert Crackanthorpe en 1889, Francis Jammes fut finalement heureux. Pour trois raisons au moins. D’abord grâce à plusieurs de ses voisins, dont « un savetier du nom de François » et un membre du Cercle d’Orthez qui s’appelait Lamieussens :

Il est peut-être celui qui m’a le plus approché, l’un de ceux qui m’ont le plus singulièrement compris malgré tant de divergences. Il n’est jamais entré dans ma poésie en ce sens que le murmure des gaves n’était pour lui qu’une force à exploiter, et la splendeur d’une grappe ou d’une gerbe de blé qu’un peuple à désaltérer et à nourrir. Cependant jamais homme n’a prononcé de paroles plus intelligentes sur mon œuvre, mais en la ramenant à sa manière de voir. C’est Lamieussens. J’entends encore son appel « Jammes ! » Je descendais. Nous cheminions ensemble et, parfois, il reprenait sa lecture, ne m’adressait plus la parole, et nous revenions ainsi. Mais il faisait partie de ma vie.

Le Patriarche et son troupeau, p. 48

Ensuite, parce que c’est dans cette maison que naquirent les sept enfants : Bernadette (19 août 1908), Emmanuèle (25 décembre 1909), Marie (20 août 1911), Paul (6 juin 1913), Michel (30 mai 1915), Anne (28 juin 1917), Françoise (14 décembre 1918). L’amour paternel tint une grande place dans la vie de Jammes :

La paternité a inondé mon âme […]

Le Patriarche et son troupeau, p. 53

Enfin, parce que les livres qu’il y écrit lui valent des succès (obtention, par exemple, du Grand Prix de Littérature de l’Académie française le 21 juin 1917) qui compensent, au moins partiellement, les échecs et les affronts qu’un poète ne peut pas ne pas subir « à cause de sa poésie même » (premier échec à l’Académie française en 1920) et qu’il sait se contenter de peu pour travailler :

Je travaillais dans un cabinet de TRAVAIL qui n’était guère moins étroit en tous sens qu’un ascenseur moyen. Quelques élargissements que j’aie essayé de réaliser dans mes demeures successives, je n’ai jamais pu disposer d’une pièce assez vaste pour m’y installer avec mes livres. Rue Saint-Pierre et route de Pau j’écrivais dans ma chambre, et, dans cette nouvelle baraque, où tant de place était perdue, dans l’endroit exigu que j’ai dit. À vrai dire, cela ne m’a jamais beaucoup gêné. J’ai l’horreur de l’encombrement causé par les bibliothèques, les dossiers. Je m’en tire avec rien du tout. […] Bref, je ne suis jamais plus satisfait de mes moyens de réaliser mon œuvre que lorsqu’un visiteur n’aperçoit sur ma table qu’un encrier, une plume et un morceau de papier. Quelques fleurs et le sifflet d’un oiseau peuvent me tenir lieu d’archives.

Le Patriarche et son troupeau, p. 46

En somme, Francis Jammes avait tout pour être heureux dans cette nouvelle thébaïde, jusqu’au jour où, fin 1919, ses propriétaires lui firent savoir qu’ils mettaient la maison en vente. Or, Francis Jammes n’était pas assez riche pour l’acheter…

(1) Début de la version reproduite par Jammes dans Les Caprices du Poète, p. 6. Dans Le Cœur solitaire, Charles Guérin a quelque peu remanié son poème. Au deuxième vers, le pin y devient un cèdre. De fait, c’est un cèdre qui ombrageait la maison Chrestia.