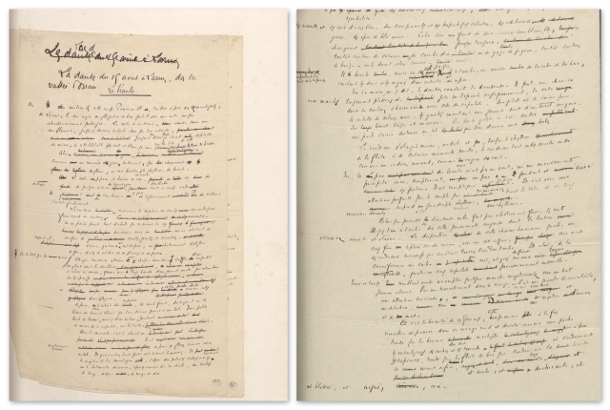

Manuscrit autographe (2 ff. ; dim : 31 x 19), non daté, non signé. Encre. Nombreuses ratures. Acquis en février 1952, du libraire Antoine Grandmaison, 8 rue Castiglione, Paris. Nombreuses variantes par rapport à la version imprimée à la suite du Roman du Lièvre (pp. 297-302), puis dans L’École buissonnière ou Cours libre de Proses choisies (pp. 145-148). Auguste Brunet sera le dédicataire de cette version imprimée.

Jammes, qui aima toujours la moyenne montagne, connaissait bien la riante vallée d’Ossau. À Bielle comme à Laruns (dont la fête patronale se tient le 15 août), il avait vu les Ossaloises à « capulet sanglant » danser le branle et entendu les bergers chanter au son du fifre et du tambourin.

En 1937, au troisième et dernier chapitre de La légende de l’Aile ou Marie-Élisabeth (O : Ms 67), il fera de nouveau danser les Ossaloises à « capulets écarlates et châles ramagés ». C’est à Bielle (que Saint-John Perse fréquenta lui aussi au temps de sa jeunesse) qu’il trouva la paix patriarcale dont il avait besoin pour achever son Roman du Lièvre, en juin 1902 :

Ce fut dans un recoin montagneux, à Bielle, que je me réfugiai pour terminer le Roman du lièvre. Je logeais dans une auberge où venait le garde forestier. Le charme des bois le suivait. […] Je passais un instant de la soirée avec la famille qui m’hébergeait. Les filles portaient le costume ossalois, se mêlaient, le dimanche, brillantes comme des fleurs de moisson, aux rondes tristes et lentes qu’accompagnent le bourdonnement sourd d’un instrument à cordes et le fifre déchirant.

Les Caprices du Poète, pp. 154-155

Jean Labbé a retrouvé la trace de l’écrivain dans le registre que l’aubergiste de Bielle (il s’appelait Jean Lamazou) avait scrupuleusement tenu : « 171. – Jammes – Francys (sic) 33 – homme de lettres – Orthez – Basses-Pyrénées – 9 juin 1902-15 juin 1902 ».

Lors de sa conférence « De la simplicité en littérature » prononcée à Bruxelles le 22 mars 1900 (O : Ms R6), Francis Jammes évoqua avec émotion la nostalgie que lui inspira la vie menée par les bergers de la vallée d’Ossau : « Que n’ai-je, à ce moment, quitté la littérature pour la divine Poésie. Ah ! Vivre avec ces bergers » (Solitude peuplée, p. 46). En 1902, au moment où il mettait la dernière main au Roman du Lièvre, il écrivit à Gide une lettre que rend très belle l’évocation de la transhumance des troupeaux vers les hautes estives.

Ci-dessous, on trouvera la version définitive de cette prose et sa traduction en gascon par Élise Harrer :

Le quinze août à Laruns

Au milieu de cette coupe d’émeraude taillée dans les montagnes de Laruns, le son aigu du flageolet de buis prélude sur une note unique extrêmement prolongée – qui se continue émise sans un essoufflement jusqu’à devenir la seule chose que l’on entende, jusqu’à ne devenir que le chant de cette solitude plus verte et bleue qu’une plume de paon.

Alors, comme un remous de gave, lentement, qui charrierait des fleurs, on voit hésiter et naître le rythme du branle.

… La note du pipeau se traîne encore, semblable au cri de détresse de quelque oiseau de sommet, à quoi tout à coup s’allient l’entêté frappement du tambourin et le grincement du violon.

Le rondeau s’ordonne, se déploie en cercles concentriques, frémissants de couleur. On ne pense point tout d’abord que ce soient là des danseurs et des danseuses, mais un amas éclatant et confus de corolles géantes et renversées, un chatoiement d’élytres de feu et d’ailes de colibris.

Chaque bergère alterne avec chaque berger qui la tient par la main, coiffée d’un capulet sanglant dont la doublure relevée forme une large bande d’un grenat mat qui retombe sur les épaules et les drape comme celles d’un sphinx. A peine, sous le bord de ce capulet et sur le front, distingue-t-on le liséré d’un bonnet blanc que l’on devine pareil à un bol. Deux petits bouts de tresse, noués d’un ruban, pendent sur la taille.

Mais la merveille est le châle ossalois.

Il est mystérieux et paré de fleurs comme un autel. Des générations l’ont porté et se le sont transmis. Il contient l’angoisse de la montagne, l’effroi des pelouses vertigineuses, la couleur des végétaux qui hantent les sommets, les prismes invraisemblables, l’éclat des minerais brisés par les torrents. L’iris d’azur s’y harmonise avec le mica de glace ; la digitale avec la teinte des calcaires rougis par le soleil couchant ; l’edelweiss s’y fond aux cristaux de givre ; la gentiane à l’épouvante bleue des lacs.

Il tombe, croisé au-dessous du col où pendent les bijoux et la croix, et retombe en arrière de la robe, très bas, imitant les ailes aiguës d’un insecte au repos.

Par la main, ai-je dit, le danseur conduit sa danseuse. Il porte une chemise aux manches plissées et, jetée négligemment sur l’épaule, la veste dont la couleur se marie à celle du capulet. Son gilet et ses guêtres – elles montent jusqu’au genou – sont d’un tricot neigeux. Le béret large est marron. De sous le gilet on voit saillir une poche carrée destinée à contenir le sel que l’on donne aux brebis.

… Le rondeau s’élargit encore, ondule, et, lorsque le rythme de la flûte, à de certains moments, vacille, le rondeau tout entier vacille aussi comme un indécis remous, comme une vague de vent.

Le pas du branle n’est pas un saut, ni un mouvement précipité, mais simplement un pas savant, le pas avisé et prudent des pâtres.

Celui qui précède sa danseuse ne lui fait pas absolument face. Tous sont obliques l’un à l’autre dans cette promenade rêveuse dont la lenteur excessive émeut et étonne.

La disposition de cette chaîne vivante, quatre ou cinq fois enroulée sur elle-même avec un art infini, crée ainsi des rondeaux qui tournent les uns dans les autres ; de telle façon que, de la circonférence au centre, on voit, alignés sous un même rayon visuel, quatre ou cinq capulets processionnant ensemble.

Tous et toutes semblent accomplir un pèlerinage vers un but jamais atteint. Pas un tressaillement dans les physionomies qui revêtent une gravité déconcertante, une attention soucieuse et méditative, une sorte de catalepsie qui tient de l’amour et de la mort.

Et c’est la beauté de ces femmes, cette expression à la fois passive et recueillie dans ce visage rond, coloré et duveté comme une pêche. Et c’est le mystère de cette danse, cette évocation des origines où elle retourne : le tournoiement des neiges et des écumes ; la giration des fleurs dans les cyclones de vent – tandis que la brume du soir enveloppe peu à peu les cataclysmes des torrents et des rochers, se suspend aux sapinières qu’elle déchiquette, se traîne aux flancs des pelouses – tandis que la flûte qui conduisait le branle crie comme un oiseau en détresse, agonise longtemps encore, et puis se meurt seule, déchirante, blessée, éperdue, aiguë...

Lo quinze d’aost a Laruns

Au demiei d’aquera copa d’esmerauda talhada dens las montanhas de Laruns, lo son agut deu flaütet de boish que prelúdia sus ua nòta unica extrèmament perlongada – qui’s contunha, tenuda shens desalenada dinc a vàder la sola causa qu’entenen, dinc a vàder lo cant e sonque d’aquera soletat mei verda e blua qu’ua pluma de pavon.

Alavetz, com un arremolin de gave, lentament, qui carruisharé flors, que veden lo ritme deu branlo a esitar e a nèisher.

La nòta de la pipeta que s’arrossega enqüèra, tota parièra com lo crit de destressa de quauque ausèth de som, au quau sobtament e’s ligan la trucada obstinada deu tom-tom e lo carrinquejar deu vriolon.

La ronda que s’ordona, que s’esplandeish en cercs concentrics fremints de colors. Tot purmèr ne pensan pas que siin dançadors e dançadoras, mes un amàs esclatant e confús de coròlas gigantas e enversadas, un mirgalhadís d’elitres de huec e d’alas de colibrís.

Cada pastora qu’altèrna dab cada pastor qui la tien per la man, cohada d’un capulet sanguinós deu quau la dobladura relhevada e fòrma ua benda larga d’un granat mat qui recad sus las espatlas e las drapèra com las d’un esfinx. A penas si distingueishen, devath lo bòrd d’aqueth capulet e suu front, l’arraja d’un bonet blanc qu’aubiran tot parièr com un bòlo. Dus petits tròç de trena, nodats dab un riban, que’u penen sus la talha.

Mes la meravilha qu’ei lo shale aussalés.

Qu’ei misteriós e ondrat de flors com un autar. Generacions que l’an portat e que’u s’an transmetut. Que contien l’engüeish de la montanha, l’esglàs deus pradaus vertiginós, la color deus vegetaus qui hantan los soms, los prismes de non pas créder, l’esclat deus mineraus brigalhats peus gaves. L’iris d’azur que s’i armoniza dab lo mica de glaç ; lo didau de broisha dab la tinta deus calcaris enrogits peu sococ ; l’edelweiss que s’i junta aus cristaus de giure ; la gençana a l’espanta blua de las gaubas.

Que cad, crotzat en devath deu còth, on penen las jòias e la crotz, e recad darrèr de la pelha, hèra baish, imitant las alas agudas d’un insècte au repaus.

Per la man, ce disoi, lo dançador que mia la soa dançadora. Qu’ei vestit d’ua camisa de manjas emplecoadas e d’ua vèsta, negligentament getada sus l’espatla, de la quau la color e s’avien dab la deu capulet. Lo gilet e las garramachas – que pujan dinc au jolh – que son un brocat de nèu. Lo berret larg qu’ei marron. Devath lo gilet que veden a salhir ua pòcha carrada qui contien la sau que balhan a las aulhas.

La ronda que s’alarga enqüèra, qu’ondula, e, quan lo ritme de la flabuta, a còps, e vacilha, la ronda sancèra que vacilha tanben, com un arremolin indecís, com ua andada de vent.

Lo pas deu branlo n’ei pas un saut, ni un movement precipitat, mes simplament un pas sabent, lo pas avisat e prudent deus pastors.

La dançadora e lo qui la davanteja ne son pas vertadèrament cara e cara. Tots que son oblics l’un a l’aute dens aquera passejada saunejaira de la quau la lentor excessiva esmau e estona.

La disposicion d’aquera cadena viva, quate o cinc còps atormerada sus si medish dab un art infinit, que crea atau rondas qui viran las uas dens las autas ; de tau sòrta que, de la circonferéncia dinc au centre, e veden, alinhats devath un medish arrai visuau, quate o cinc capulets amassas qui se’n van en procession.

Tots e totas que semblan acomplir un pelegrinatge de cap tà ua mira jamei atenhuda.

Pas ua tremida sus las caras on se legen ua gravetat desconcertanta, ua atencion consirosa e meditativa, ua sòrta de catalepsia qui tien de l’amor e de la mort.

E qu’ei la beutat d’aqueras hemnas, aquera expression, tot au còp passiva e reculhida, sus aqueth visatge redon, colorat e peluishós com ua pershega. E qu’ei lo mistèri d’aquesta dança, aquesta evocacion de las originas tà las quaus e se’n torna : lo virolejar de las nèus e de las gramas ; la giracion de las flors dens los ciclònes de vent – mentre que la bruma deu ser envolòpa chic a chic los cataclismes deus gaves e deus arròcs, se pen a las sapinèras qu’eschiqueta, s’arrossega aus penents deus pradaus – mentre que la flabuta qui miava lo branlo e crida com un ausèth en destressa, agoniza longtemps enqüèra, e puish se moreish soleta, còrhenenta, herida, desperduda, aguda...

revirada Elisa Harrer

in : País gascons, n°270, genèr e heurèr de 2014, pp. 16-17.

Jacques Le Gall