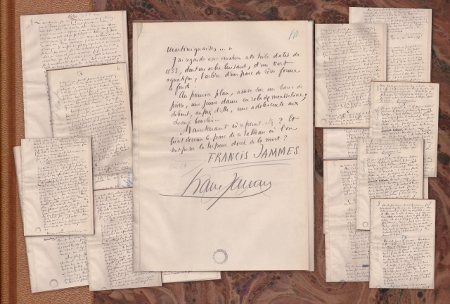

Manuscrit autographe (5 ff. ; dim 31 x 20 et 5 ff. ; dim : 29 x 20), signé, non daté [1900-1901]. Cet ensemble de 10 feuillets numérotés au crayon bleu est monté sur onglets, relié Bradel. Encre, crayon et crayon de couleur. Lieux de publication : Mercure de France, mars 1901, pp. 657-667 et Le Roman du Lièvre, Paris, Mercure de France, 1903, pp. 318-332.

Les « Notes » publiées à la suite du Roman du Lièvre sont au nombre de vingt-neuf. À leur manière, elles annoncent Les Airs du mois (O : Ms 214 et 169). Elles ne sont cependant pas datées au jour le jour et la mélancolie les assombrit presque partout tandis que les notes quasi-quotidiennes de l’ultime « journal » de Jammes sauront aussi accueillir l’humour et l’ironie, l’aurore et la paix. C’est que, en 1900-1901, la blessure consécutive à la récente rupture d’avec Mamore n’est pas cicatrisée.

Ces « Notes » rapportent ou évoquent des rêves (pouvoir ressusciter le passé une fois l’an ou avoir vécu dans un château aujourd’hui délabré), des souvenirs (une soirée en province parmi des jeunes filles en fleurs), des amis morts (Charles Guérin, Jean de Tinan), des émotions (le premier souffle du printemps, la brise de l’espérance, le soleil sans rayon de la souffrance, l’énigme de jeunes filles qu’un peintre a immobilisées dans un parc antillais), des excursions (en montagne ou en Espagne), des lieux (l’adorable tristesse d’Orthez où l’on se sent incompris et où l’on abrite son orgueil, sa souffrance et sa joie), des nocturnes (un ciel de janvier, des étoiles qui palpitent), des paysages (où vivent les bêtes innocentes et les fleurs qui ne meurent pas d’aimer), des images (de potagers paysans qui « flambent sous leur triste beauté » et de vieux domaines où Clara d’Ellébeuse « se promena jadis, sur son petit âne »), des aveux (« Non, personne moins que moi n’a cru aux hommes »), des silences (ceux qui auraient suivi un coup de pistolet travesti en fusil éclaté)…

Le manuscrit d’Orthez ne couvre que dix de ces vingt-neuf « Notes », de la huitième à la dix-septième.

La première « Note » rapporte un rêve. Le rêveur – Francis Jammes – est mort et retrouve un Jean de Tinan « charmant et ironique », tel celui qui vint visiter le poète d’Orthez au début de l’année 1898. Au moment où cette rencontre eut lieu, Jean de Tinan avait déjà publié trois livres (Un document sur l’impuissance d’aimer en 1894, Érythrée en 1896, Penses-tu réussir en 1897) et pris la défense de Jammes dans un article intitulé « La Poésie du sentiment » qui parut dans Le Centaure du 2ème trimestre 1896 (pp. 16-17). Malade du cœur (l’organe et le siège supposé des passions), le jeune visiteur était venu se reposer dans le village de Bugnein, près de Sauveterre, chez un oncle chasseur, pêcheur et grand admirateur de Rousseau : M. Derval. Les Caprices du Poète (p. 15) révéleront que c’est ce hobereau pittoresque et racé qui devait fournir à Jammes, « au physique s’entend, le type de Jean de Noarrieu ». En 1923, ce même volume des Mémoires reviendra sur la visite à Orthez de Jean de Tinan, pareil à « une longue jeune fille délicate », et sur les confidences que le dandy parisien fit à son hôte. Jean de Tinan mourut en novembre 1898, peu après la parution de L’Exemple de Ninon de Lenclos amoureuse et la visite qu’il fit à Francis Jammes. La « Note » se termine dans l’angoisse et le regret, par des questions (pas encore très chrétiennes) et le mot « Mort » :

Tout à coup une angoisse terrible m’a saisi, une sympathie douloureuse, un regret de n’avoir pas assez connu durant sa vie le poète d’Aimienne. Je lui ai tendu la main en pleurant et me suis éveillé.

Qui sait ? En quels mystérieux pays allons-nous aborder, en quelles îles de l’Océan du Sommeil ? Quels pavots blancs nous enchantent ? Pourquoi invoquer le hasard et non l’ignorance ? S’il est vrai que la Vie ne tienne qu’à nos sens et que nos Royaumes soient en nous – pourquoi les poètes qui sont, comme on l’a écrit, les explorateurs de leur âme, n’apercevraient-ils pas dans la nuit et la brume de leurs Rêves, parfois, un promontoire de la Mort ?

La deuxième « Note » revient sur l’un des souvenirs les plus prégnants chez Francis Jammes : celui du « Paradis », cette cabane que le tout jeune enfant découvrit à Tournay, en haut d’un coteau. Le « vieil homme » qui l’avait fait construire était le pharmacien Fourcade, que le mémorialiste a décrit dans De l’Âge divin à l’Âge ingrat. L’image de cette cabane et du Paradis qu’il lui associait, Francis Jammes ne l’oublia jamais. Au fond, il lui conserva toujours un caractère sacré. Mais « ce divin domaine » se transforma. D’abord quand le jeune homme découvrit l’amour et les jeunes filles, à Bordeaux, en 1886. Ensuite au moment de la « conversion », en 1905.

Souvent je me suis figuré le Ciel. Celui de mon enfance était la cabane que s’était fait construire, en haut d’un chemin grimpant, un vieil homme. Cette cabane, on la nommait le Paradis. Mon père m’y conduisait à l’heure où la noire bruyère des coteaux se dore comme une église. Je m’attendais, au bout de chaque promenade, à trouver Dieu assis dans le soleil qui semblait s’endormir à la cime du sentier caillouteux. Me trompé-je ?

Moins facilement j’évoque le Paradis catholique : les harpes d’azur, la neige rose des légions dans les purs arcs-en-ciel. Je m’en tiens encore à ma première vision, mais depuis que j’ai connu l’amour, j’ai ajouté à ce divin domaine, devant la hutte du vieil homme, une tiède pelouse en pente où herborise une jeune fille.

La troisième « Note » rassemble plusieurs déclarations de première importance. Elles sont sans aucun doute capitales pour comprendre la personnalité et l’univers de l’écrivain. Francis Jammes (le jeune Francis Jammes à tout le moins) s’y reconnaît double et y parle d’un double « charme » : celui des jeunes filles (par opposé aux femmes) et celui de la nature (dans trois de ces ordres).

J’ai tout à la fois l’âme d’un faune et l’âme d’une adolescente.

Et l’émotion que j’éprouve à considérer une femme

est le contraire de celle que j’ai à regarder une jeune fille.

À en croire l’auteur de cette « Note », seuls les fruits et les fleurs – leur température et leur poids, leur texture et leur saveur, leur forme et leur force – peuvent faire comprendre ce distinguo entre la femme et la jeune fille. C’est que, loin de toute rhétorique et même du symbolisme traditionnel, les sentiments et les souvenirs du poète sont associés à et organisés par un imaginaire végétal – un « charme » – sous les singulières et puissantes lois duquel il vécut depuis l’enfance.

Je ne puis guère éprouver de sentiment qui ne s’accompagne de l’image d’une fleur ou d’un fruit. […] Mon souvenir est donc, si je puis dire, végétal, et les arbres, aussi bien que les fleurs et fruits, symbolisent pour moi des êtres et des sentiments. Les plantes, autant que les animaux et les pierres, emplirent mon enfance d’un mystérieux charme.

Suivent des pages émouvantes sur la naissance et les développements de ce « charme ». D’abord sur « la vie des pierres », découverte à l’âge de quatre ans (le souvenir en est également rapporté dans De l’Âge divin à l’Âge ingrat et dans Les Nuits qui me chantent). Ensuite sur l’amour, tout aussi précoce, pour les bêtes (petits rossignols, rainette, cerf-volant qu’il fallait posséder au risque de les faire mourir). Enfin sur la « passion pour les plantes », un peu plus tardive : née vers l’âge de neuf ans, cette passion ne prit sa forme définitive que « vers l’âge de quinze ans », à Bordeaux. Alors seulement, l’adolescent fut-il à même de comprendre les fleurs et ces « géométries en action que sont les végétaux », qu’il s’agisse de plantes potagères, fluviales ou terrestres, de la flore des prairies ou « des vieux parcs désolés ».

La quatrième « Note » est la plus brève de toutes. Une phrase seulement. Le routier va partir pour tenter de renaître. Quitter la petite ville qui l’abrite et l’abrutit. Le pèlerin a besoin de la montagne.

Ce soir, je prendrai mon sac, mon bâton et j’irai dans la montagne.

La cinquième « Note » est triste, d’autant plus triste que penser à Mamore, c’est penser à la mort de l’amour et à la mort tout court. Tous les départs n’aboutissent pas. À cause d’une tempête (le golfe de Biscaye y pourvoit souvent), il n’a été possible ni de gravir le Jaïzquibel ni d’aller à Notre-Dame-de-Guadalupe. Il a fallu rester à Fontarabie, indissociable de « l’odeur fauve de Mamore », avant d’être reconduit à Irun « dans une barque, par un pauvre enfant » : durant cette traversée, le ciel paraissait sinistre, l’eau était « méchante et jaune », l’enfant misérable et décharné.

La sixième « Note » évoque un projet de promenade qui conduira dans une vallée où le jeune homme et Mamore s’aimèrent en cachette. Celui qui va partir est décidé à affronter la cruauté du souvenir des caresses passées. N’a-t-il pas déjà vécu pire souvenir, une nuit (c’était au profond du quartier du Hédas, à Pau), « dans un bouge » où l’avaient « attiré des guitares dont jouaient des ouvriers espagnols » ? Ardents jusqu’à produire de l’inquiétude, ces chants oppressent d’autant plus l’amateur de « sirènes spécieuses » que la servante de l’auberge ressemblait « tout à fait » à la tragique Mamore.

Et mon cœur se serrait en s’avouant que celle que j’ai le plus aimée conservait, sous son éducation parfaite, un relent de fille tragique, de celles dont le front ou le cou porte une cicatrice.

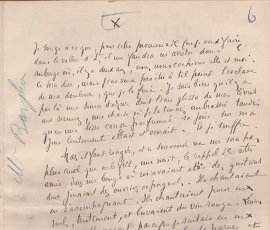

La septième « Note » ressasse l’« âcre tristesse » qui suivit la rupture d’avec Mamore. Le poète est seul dans sa mansarde, maison Chrestia, aussi amer que Baudelaire dans son galetas. Il se souvient que, dans un bouge, encore un bouge, il a bu une goutte du sang de celle dont il savait devoir se séparer et avec qui il commençait de se disputer. Porterait-il en lui « un créancier et un débiteur » ? Oui, bien sûr, l’économie libidinale n’est pas sans rapport avec l’économie politique. Oui, bourreau et victime de lui-même. L’héautontimorouménos baudelairien…

Qui saura, lorsque je serai mort, que j’ai lutté si terriblement ? […] Voici que je pleure à grosses larmes, des larmes chaudes qui coulent au long de la joue. Que je souffre ! À quoi m’ont servi tous ces sacrifices ? Je suis fort, mais je n’en peux plus. Il me semble que je porte en moi un créancier et un débiteur. Je crois que c’est là un principe d’économie politique appelé : loi d’airain, offre et demande.

Les huitième et neuvième « Notes » évoquent deux excursions de printemps en montagne. Ici, Jammes a gravi un petit sommet dont il ne donne pas le nom. La hauteur – celle du pic au sommet duquel il mange ou celle de la mansarde où il écrit – console et aide à se résigner, autrement dit à accepter « sans faiblesse ». Là, un dimanche, dans « un village que l’on nomme Les Angles », le cafard s’empare tout à coup du promeneur devant la grille d’une « maison heureuse » entourée d’un « jardin mélancolique ». L’envie lui vient d’aller « dans la vallée d’Ossau où se dansent les rondes monotones » et d’y posséder une fille, « sans un mot ».

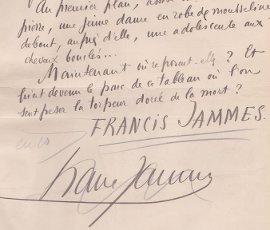

Dans la dixième et dernière « Note » du manuscrit orthézien, Jammes a reçu d’une vieille parente de sa mère une lettre au sujet de Clara d’Ellébeuse. Touché, il décide de rendre visite à cette infirme jusque là jamais vue. Une fois de plus, il suffit de franchir « la grille » de l’ancien domaine (c’est l’équivalent de la nervalienne « porte d’ivoire ») pour passer de l’autre côté, du côté du rêve et d’une surréalité aussi mystérieuse que merveilleuse : le visage de l’aïeule rayonne de bonté, son sourire est « pareil aux teintes délicates d’un herbier ancien ». La vieille dame montre à Jammes un vieux tableau représentant des parentes martiniquaises dans un parc que féerise la verte luisance d’un arbre. Comme dans la première des dix « Notes » du Ms R 10, « mort » est le mot de la fin.

J’ai regardé avec émotion cette toile datée de 1883, dont un arbre luisant, d’un vert aquatique, l’arbre d’un parc de rêve, forme le fond.

Au premier plan, assise sur un banc de pierre, une jeune dame en robe de mousseline ; debout, auprès d’elle, une adolescente aux cheveux bouclés…

Maintenant où reposent-elles ? Et qu’est devenu le parc de ce tableau où l’on sent peser la torpeur dorée de la mort ?

Jacques Le Gall