Trois manuscrits de La Divine Douleur – ce très beau livre méconnu – sont conservés à Pau, tous les trois issus du fonds Jean Labbé.

MS 448 - MS 453 - MS 454

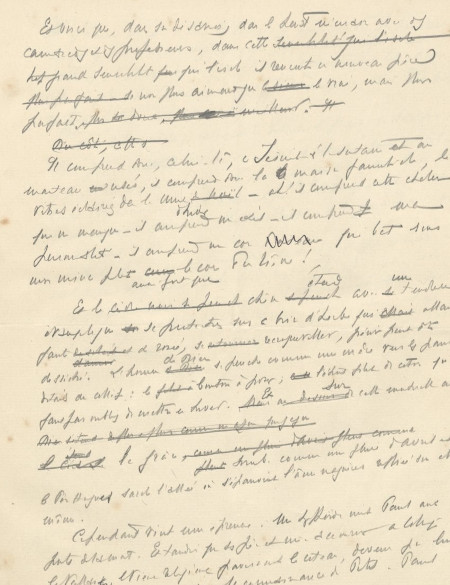

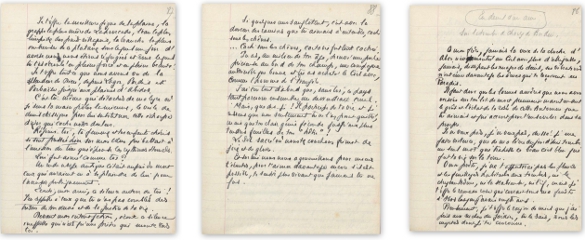

Ms 448

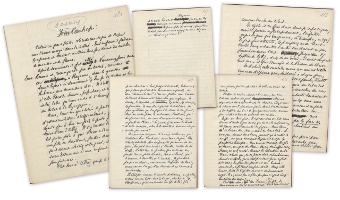

Le Ms448 est un manuscrit autographe de plus de 200 pages (dim : 27,5 x 22) écrites au crayon de papier. Jean Labbé a fait relier le manuscrit et l’a protégé au moyen d’un étui jaune et or. Il s’agit d’un premier jet, chargé de ratures et de corrections (quelques-unes, mais très rares, à l’encre). Jammes n’a pas encore définitivement arrêté le plan de son livre. En revanche, plusieurs chapitres sont déjà bien avancés, même quand l’auteur hésite sur leur titre.

À titre d’exemple, on peut prendre l’avant-dernier chapitre du manuscrit et du livre. C’est l’histoire de Kattich Platt, que Jammes semble avoir voulu appeler Marie Cresson, mais c’eût été bien trop redondant (on va le voir). Kattich Platt a treize ans, « habite avec sa tante une chaumière poétique et délabrée comme dans un conte de fée ». Jammes l’a prise en affection parce qu’à l’école, Anne et Françoise, ces deux filles, se sont battues avec elle « qui leur en voulait ». Le Patriarche a joué les arbitres et ramené la paix au moyen de bonbons et d’une invitation au cours de laquelle Kattich a pour la première fois mangé du… cresson. Le botaniste a fait savoir à sa protégée qu’elle pourrait facilement trouver du cresson et qu’il aurait plaisir à ce qu’elle en cueillît pour lui. Le temps passe et le cresson ne vient pas malgré la promesse à coup sûr sincère. Comme Kattich devient fuyante, Jammes comprend qu’elle na pas su reconnaître le cresson et qu’elle est « humiliée de cela ». L’épilogue n’est qu’à peine différent de ce qu’il sera dans la version imprimée :

Petite Marie [Kattich], je sais que tu as cherché le cresson pour me le donner, mais tu n’en as pas trouvé dans le ruisseau. Un de ces jours, je viendrai te voir avec mes petites Anne et Françoise. Elles apporteront à goûter. Nous chercherons le cresson ensemble, ailleurs. Ce sera bien plus amusant. Et nous le trouverons.

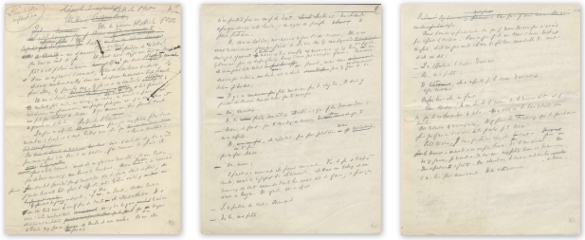

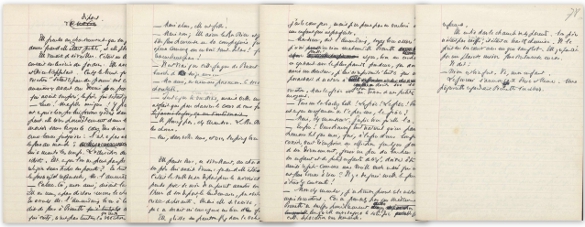

Ms 453

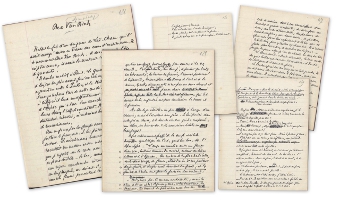

Le Ms453 se présente sous la forme de trois cahiers (dim : 22 x 17) à couverture cartonnée bleue, à tranche rouge, numérotés et contenus dans un étui mauve foncé. Le premier cahier comporte 130 pages manuscrites, le second va de la page 133 à la page 214 et le dernier de la page 215 à la page 231. Une carte de France orne le deuxième plat de chacun des trois cahiers.

Encre noire pour le texte, crayon pour les titres et les numéros de page. À l’exception du court chapitre intitulé « En deuil d’une fiancée » dont Mme Ginette Jammes note qu’il a été ajouté postérieurement à la rédaction du manuscrit, « vraisemblablement en cours d’impression », le texte de La Divine Douleur est complet. « Le testament de l’auteur », signé, figure entre « La mort de Bertrand de Luÿ » et « La mort de Gustave Colline ». Un autre manuscrit de ce testament est conservé à Pau : c’est une pièce, très raturée, du volumineux Ms 452/50. Ici, dans le Ms 453, Jammes a retouché son texte et ajouté « En guise de préface », en haut à gauche, au crayon.

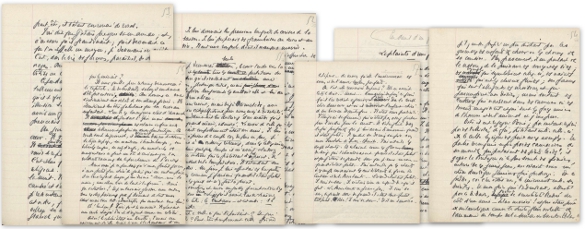

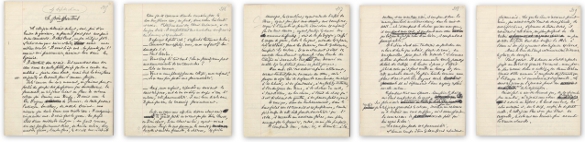

Ms 454

Le Ms454 est sans doute une mise au propre car les corrections sont assez peu nombreuses. Si la plupart des textes ne bougeront pas, quelques-uns évolueront tout de même : c’est, en particulier, le cas de ce qui s’appelle encore « Le séminariste » et qui va devenir « Le disciple ». Le premier cahier porte en épigraphe un verset de Saint Jean, XVI, 20 (« Votre tristesse se changera en Joie ») et commence par un plan au crayon.

Les deux chapitres qui ouvrent la première partie (intitulée « Les deuils ») mélangent de façon exemplaire autobiographie et fiction. Ils portent les titres suivants : « En deuil du père. La mort d’un fonctionnaire » (la version imprimée ne conservera que les quatre premiers mots) et « En deuil de la mère ».

« En deuil d’un frère » (7 ff.) doit être rapproché de En Dieu (O : Ms 142) et du pèlerinage que Francis Jammes fit au Cayla, le 25 mars 1906, jour de l’Annonciation, sur les traces d’Eugénie et Maurice de Guérin. Le texte de La Divine Douleur est une sorte de vocero, une lamentation et une déclaration d’amour, de « double amour », que Jammes prête – à la première personne – à Eugénie de Guérin : la sœur, presque une mère, y parle de son frère, comme d’un fils douloureux mais sauvé et salvateur :

Je l’ai aimé d’un double amour de sœur et de mère parce que j’étais son aînée et parce que je pressentais, dans cette région mystérieuse de l’âme où chaque femme prophétise pour elle-même, qu’un époux ne me serait pas donné.

Je tenais la main de mon frère. Il portait une petite culotte d’un bleu marine. Il s’étonnait de tout. Je le mouchais. Je recousais un bouton de sa veste. Quand il pleurait, je le calmais. Je lui préparais son goûter. Je lui attrapais un papillon. Il était, pour moi, l’innocence au milieu des champs. Je le faisais prier en joignant ses mains dans les miennes. Lorsque je travaillais dans l’obscur salon à un canevas fleuri, il accourait, et, d’un front têtu comme d’un petit agneau, il cognait mon genou, et demeurait là. Je le couchais presque chaque soir et, s’il avait mal, je le veillais. […]

Il rendit son dernier soupir sur mon Imitation de Jésus-Christ. J’ai entendu les anges chanter. Ils volaient comme ces flocons de neige qui l’abasourdissaient quand il était petit, lorsque j’étais sa grande sœur que je suis encore… quand il était petit… J’ai entendu que les chants des anges couvraient les cris délirants de fureur du « Centaure » et de la « Bacchante »… Quand il était petit… Je suis sa sœur. Je n’étais rien au regard de ce qu’il fut. La Bacchante ne passera pas. Je suis sa sœur, sa grande sœur de quand il était tout petit, tout petit. Dieu ! Je suis sa sœur ! Et il me sauvera.

Le pénultième chapitre de cette première partie (3 ff.) est consacré à la mort d’un ami : Charles de Bordeu (pp. 75-78). Il reprend la très belle oraison funèbre que Jammes (d’ailleurs grand lecteur et admirateur de Bossuet) prononça au cimetière d’Abos le 8 septembre 1926. L’ami était un frère enraciné dans une terre partagée, tel le hêtre d’Izeste qu’il a chanté. C’était aussi un frère en poésie et en Dieu. Il n’est donc pas mort, mais « plus vivant que jamais ». Parmi les « Deuils » de la première partie du recueil, celui-ci frémit d’une joie villageoise et bleue, d’une allégresse puissante et sacrée :

Ô mon frère, jamais la voix de la cloche d’Abos n’est montée au Ciel avec plus d’allégresse ; jamais dissipant les nuages de deuil, ses vibrations n’ont ému davantage les âmes qui te reçoivent en Paradis.

Il faut donc que les larmes amères que nous avons versées sur ton lit de mort prennent maintenant le goût et l’éclat de la rosée de cette Automne que tu aimais et qui accourt pour t’ensevelir dans sa pourpre.

Je ne veux pas, je ne veux pas, dussé-je me faire violence, que de ma lèvre aujourd’hui tombe un seul mot qui trahisse ce beau ciel bleu qui fut ta vie sur la terre.

Ô mon poète, je ne t’apporterai pas les fleurs et les feuillages habituels aux tombes, ni le chrysanthème, ni la scabieuse, ni l’if, mais je t’offre le rameau rose qui courait sous ma fenêtre d’Abos lorsque j’avais vingt ans.

Je t’offre la meilleure figue de la plaine, la grappe la plus mûre de Lahourcade, l’eau la plus limpide des puits villageois, la branche la plus ombreuse de ce platane sous lequel un jour d’averse nous nous étions réfugiés et sous lequel tu t’es écroulé en pleine force et en pleine beauté.

Je t’offre tout ce que nous avons vu de la grandeur de Dieu, depuis Lagor, Pardies et Parbaïse, jusqu’aux grèves d’Abidos.

C’est toi-même qui détaches de ma lyre où je sens ta main frôler la mienne, le voile de deuil classique pour lui substituer cette écharpe d’azur qui cache notre douleur.

Réjouis-toi, ta femme et tes enfants chéris se sont pressés hier sur mon cœur qui battait à l’unisson du tien qui épouse les rythmes éternels.

Qui fut aimé comme toi ?

Un rude usage antique citait auprès du mort ceux qui auraient eu à se plaindre de lui pour l’accuser publiquement.

Écoute, mon ami, ce silence autour de toi ! J’en appelle à ceux que tu n’as pas comblés des trésors de ton œuvre et de la justice de ta vie.

Devant mon interrogation écouté ce silence ineffable qui n’est qu’une prière qui monte vers toi.

Si quelques-uns sanglotent, c’est avec la douceur des ramiers que tu aimais à entendre, caché sous les chênes.

… Caché sous les chênes car ta vie fut toute cachée.

Tu as, au milieu de ton âge, trouvé une perle précieuses au bord de ton champ, une compagne aussi noble que bonne et tu as acheté le Ciel avec, comme l’homme de l’Évangile.

J’ai cru tout d’abord que, sans toi, e pays tant parcouru ensemble, me deviendrait cruel.

Mais, que dis-je ! Je participe de ta vie et je ressens que non seulement tu ne l’as point quittée, mais que ton génie féconde jusqu’aux plus tendres feuilles de ton « hêtre » !

Le Sol sacré où nous te couchons, frémit de joie et de gloire.

Et sur lui nous nous agenouillons pour mieux t’écouter, pour t’aimer davantage encore s’il est possible, te sentir plus vivant que jamais tu ne fus.

La seconde partie (« Les séparations ») commence par une histoire (« Le départ ») assez prémonitoire : la jeune Pierrette quitte son père pour le couvent, ce que Françoise, la dernière fille de Jammes, fera dix ans plus tard.

La suite, avec en particulier « L’écolier sans correspondant » et « Le père spirituel », confirme l’importance du thème (baudelairien et chrétien) de l’exil dans l’œuvre de Jammes. Arsène Malaga, l’écolier de quatrième, a perdu son Brésil natal. Il est seul, seul jusqu’à ce que l’aumônier du lycée bordelais où l’ont abandonné ses parents, lui donne un papillon de Manaos et partage avec lui une solitude qui ne peut avoir d’autre fin (aux deux sens du terme) que la réunion éternelle.

L’histoire de Paul Sévène est d’abord assez proche de celle d’Arsène Malaga. Un vieux et aristocratique prêtre (Hugues de Terniac) prend soin de l’écolier solitaire. Ce dernier comprend que quelqu’un l’aime dans ce lycée où il s’ennuie. Mais quand, guéri d’une fièvre typhoïde qui l’a mis aux portes de la mort, il quitte le lycée, c’est son « père spirituel » – il a pourtant connu toutes les épreuves, y compris celles de la guerre – qui pleure de voir partir « le collégien bleu et or ».

Abandon, privation séparation, humiliations… le Paradis est perdu, il a fallu quitter les enfantines Feuillantines bigourdanes, le monde n’a plus ni sa vive clarté ni son relief d’antan, les hommes vivent séparés les uns des autres et sans doute d’eux-mêmes, la famille s’est dispersée, une trop grande sensibilité isole… Mais Jammes, exilé à Hasparren, humilié par l’abandon dont il se sent la victime, proclame sa foi en la Providence et la Rédemption :

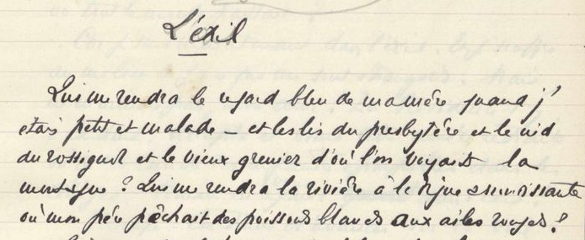

L’Exil

Qui me rendra le regard bleu de ma mère, quand j’étais petit et malade, et les lis du presbytère et le nid du rossignol, et le vieux grenier d’où l’on voyait la montagne. Qui me rendra la rivière à la digue assourdissante où mon père pêchait des poissons blancs aux ailes rouges ?

Qui me rendra la parc royal où les arbres luisaient dans la torpeur, et qui me rendra la vieille servante et le papillon jaune et noir de la plaine que je retrouvais, colorié, dans les cahiers de peinture ?

Qui me rendra l’ombre de la chapelle des Jésuites où je me rendais avec ma grand-mère souffrante ? Qui me rendra la fleur de sureau que je coupai sur un talus ? Qui me rendra le port solennel, rayé de croix et de filins, et la fraîcheur des fruits dans les charrettes qui stationnaient à l’ombre, cependant que l’arrosage municipal pleuvait courbe et dru sur le pavé ?

Qui me rendra la rose des bois cueillie à Talence ? Qui me rendra la prairie aux colchiques où neige ma chienne de chasse ?

Qui me rendra le château des Bordeu, qui semblait maçonné avec du bluet et du froment mûr ?

Qui me rendra la maison sur le bord d’une route où tout le monde passait ?

Car, je suis maintenant dans l’exil. Et je souffre au milieu de gens qui me sont étrangers. Mais, ne murmure pas, mon cœur ! La Providence t’y a conduit. Accepte et bénis cette amère retraite où tu vis loin de tes enfants éparpillés dans les collèges. Comme on vous regarde dans l’exil !

Courage. Continue d’avancer sur la voie orageuse, tel qu’un marchand de crayons, qu’après tout, tu es. C’est vrai qu’il y a encore un coteau à franchir. Et puis cet autre. Et puis cet autre, avant que l’au-delà se découvre avec la moisson, la vigne et la maison bienheureuse.

Les quatre parties suivantes abordent elles aussi des thèmes essentiels chez Francis Jammes : « Les injustices », « Les pauvretés », « Les maladies et les plaies » et « Les humiliations ». Dans « Les maladies et les plaies », on notera le chapitre sur l’ambulance d’Orthez (à rapprocher de deux manuscrits palois, les Ms 270 et Ms 429) et « Le pèlerin de Lourdes » qui deviendra un livre au milieu des années trente (O : Ms 14a, 14b, 14e), mais aussi deux récits comme calqués sur les Vies de Saints

« Deo Van Dinh » (c’est le fils d’un seigneur de Laï-Chau) et « Jean Cauhapé » (c’est un prêtre aspois qui, « pur comme le marbre de Lescun », officia à Saint-Pierre d’Orthez).

« L’humiliation est la douleur la plus noble, celle qui forge le mieux une âme ». Dans la dernière partie de La Divine Douleur, Jammes prend la défense d’une femme deux fois « éconduite » et, inversement, d’un homme dépouillé de charme (« Celui qui ne plaît pas »), d’une « glorieuse humiliée » et d’une jeune fille mère, d’une pauvre orpheline et d’un enfant sans père. Dans « La tentation contre la foi », il oppose deux frères et deux conceptions de la foi : celle qui se barde de théologie ou celle du curé d’Ars, de Bernadette et de « tout le troupeau des humbles fidèles ». Comme souvent, Jammes confie et transpose ses propres humiliations, à mots à peine couverts. Le vieux poète tient un peu de ce vieux peintre de Castétis, oublié par son « disciple » devenu célèbre à Paris : « L’ingratitude et l’injustice, souvent, c’est la part du génie ». Il tient aussi, comme le montre l’épisode de la Légion d’Honneur (ce « ruban dont on honore le dernier des cuistres »), du vieux César Franck, le maître vénéré de son ami Henri Duparc.

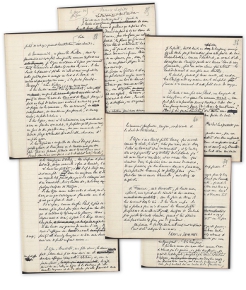

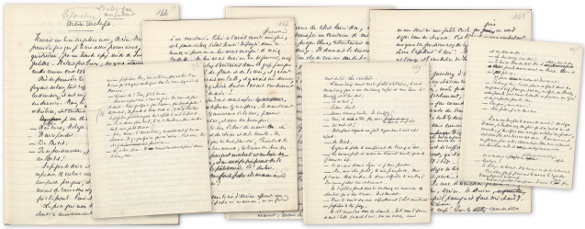

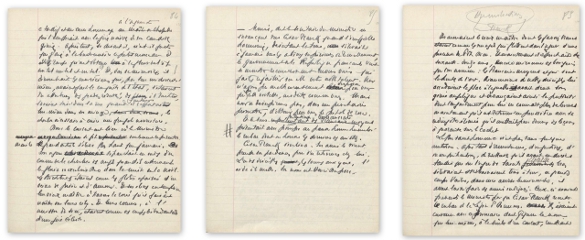

Le Ms 453 comporte 280 pages, numérotées en bleu et recopiées par Mme Francis Jammes sur un cahier d’écolier (dim : 22 x 17). Les titres au crayon sont de la main de Bernadette Jammes qui, à ce moment-là, servait de secrétaire à son père. Quelques corrections autographes de l’auteur avec sa double signature à la fin. Texte conforme à la version imprimée. Reliure à quatre nerfs, en maroquin brun foncé, avec étui assorti.

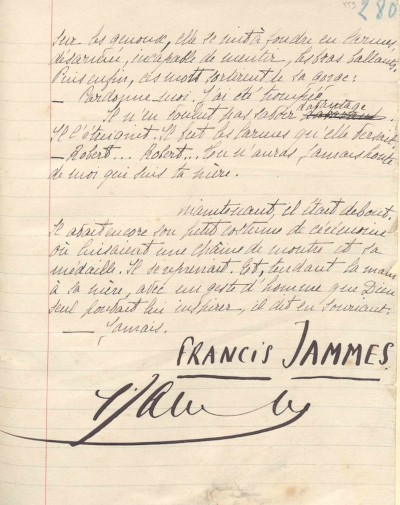

Le Ms 453 s’ouvre cette fois sur le « Le testament de l’auteur », sept pages dont Francis Jammes précise en marge (à l’encre et au crayon) qu’elles devront être imprimées en italique (ce qui sera fait). Il se referme sur un chapitre intitulé « Le Bâtard » dont la dernière page est signée :

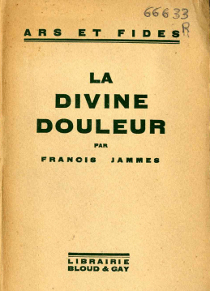

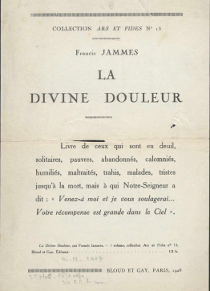

Les récits qui composent La Divine Douleur ont été écrits en 1927 et 1928. Le volume a été publié à Paris en 1928, dans la collection « Ars et Fides » chez Bloud & Gay, Éditeurs. Avec la présentation suivante, parfaitement explicite :

Il n’est pas possible d’entrer dans l’univers de Francis Jammes si on ne mesure pas combien il fit partie, comme Arsène Malaga ou Paul Sévène, Ty ou Deo Van Dinh, de l’espèce des exilés. Et même des endeuillés définitifs. Sinon devant les grandeurs libres – d’abord la Nature puis Dieu –, cette espèce ne se résigne pas, contrairement à ce que s’imaginent ceux ou celles dont la rébellion n’est qu’une posture (et une imposture). En 1927, six des sept enfants du Patriarche quittèrent Eyhartzea afin de poursuivre leurs études et Bernadette resta seule aux côtés de son père. Ces séparations réactivèrent bien des souvenirs douloureux. Des chagrins anciens, si l’on veut des ressentiments, en tout cas, elles rappelèrent des épreuves comme la maladie des proches, des deuils. Ils s’ajoutaient ces départs, à de vieilles humiliations mal cicatrisées, à des plaies. À un profond sentiment d’injustice et à une pauvreté relative mais bien réelle. Or, Jammes voulut répondre en chrétien : un chrétien que la souffrance et la mort n’effraient pas, sanctifiées qu’elles furent par le Christ. Quand Jammes bâtit son livre – et le Ms 448 montre avec quelle hâte et quelle fermeté –, il lui reste une dizaine d’années à vivre. Désormais, il se tient prêt à être – provisoirement – séparé de ceux et celles qu’il aime, mais il veut leur verser la force ainsi que le doit un « père spirituel » : il fait précéder les récits de La Divine Douleur d’un testament en effet spirituel, c’est-à-dire animé par la foi et la joie :

Votre tristesse se changera en joie.

SAINT JEAN, XVI, 20

Jacques Le Gall