Encouragée par Robert Mallet, Madame Francis Jammes a écrit ses Mémoires en 1942 et 1943. L’Association Francis Jammes en a publié des fragments dans son Bulletin n° 46, en décembre 2007. Le chapitre correspondant à la période 1905 à 1907 est particulièrement riche en informations sur l’auteur de ces pages ferventes : sur sa famille, sa jeunesse, sa première correspondance avec le poète, son mariage.

Geneviève (dite Ginette) Goedorp est née à Versailles (où son père était alors chef de bataillon d’infanterie) le 23 décembre 1882. Elle est issue d’une famille picarde qui a compté un grand nombre de militaires – les Goedorp – et d’une vieille lignée de robe soissonnaise – les Lévesque. Son père meurt le 22 août 1885 à Bucy-le-Long (Aisne). C’est dans ce petit village picard que Mme Goedorp, née Marie Lévesque, va s’installer en compagnie de ses deux filles.

J’habitais, au flanc d’un coteau de la Vallée de l’Aisne, une claire et simple maison dont le petit parc, en pente douce, descendait jusqu’à la route, qui de Soissons mène à Berry-au-Bac. […] Cette demeure s’appelait les Égrets et j’y vivais avec ma mère veuve et ma sœur aînée.

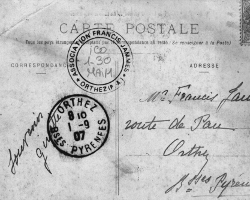

Geneviève a 24 ans lorsqu’elle découvre la poésie de Francis Jammes. Le 14 juillet 1907, elle envoie une première lettre au poète :

Un jour, quelqu’un, connaissant mon amour de la poésie me prêta Tristesses – ce fut une révélation – Puis j’achetai sur mes économies de jeune fille les livres du poète que je venais de découvrir : Francis Jammes.

Je me pénétrai de sa poésie à tel point que, poussée par une force irrésistible, je lui écrivis.

Trois jours plus tard, elle reçoit une réponse d’Orthez :

Vous êtes une mésange charbonnière… écrivez-moi tous les jours durant un mois et je vous promets de répondre à vos missives, si nombreuses soient-elles…

Lorsque la jeune fille lui eut fait part de sa correspondance suivie avec le poète, Madame Goedorp écrivit à Madame Jammes. Déjà décidé, un pèlerinage à Lourdes serait l’occasion de se voir à Pau. La première rencontre eut lieu le 18 août 1907, chez la tante Aménaïde Heïd, 6 rue Marca, « tout près de la brasserie que fonda un Heïd venu d’Alsace en Béarn pour épouser une Lajuzan d’Orthez, cousine de Jammes » :

On nous introduisit ce dimanche matin, ma mère et moi, dans le petit et ombreux salon d’une vaste maison bourgeoise d’aspect assez imposant. Je n’eus pas le temps d’examiner la pièce, car une porte s’ouvrit, une silhouette leste et mince s’avança, je ne vis que deux yeux profonds et sombres, un visage à la fois spirituel et rêveur, un nez sensible, qui semblait frémir à la vie, et une bouche tendre. La voix rauque et voilée trouva un étrange écho dans mon cœur. Et, dès cette journée, après une messe, entendue ensemble en l’église Saint-Martin, dans la splendeur bleue et dorée d’août, nous nous sommes promis l’un à l’autre.

Les fiançailles eurent lieu le lendemain, à Lourdes.

Francis Jammes alla passer l’essentiel du mois de septembre à Bucy-le-Long. Le mariage civil y fut célébré le 7 octobre 1907, à cinq heures du soir. Le mariage religieux fut célébré le lendemain, en l’église Saint-Martin. Arthur Fontaine et Ernest Caillebar furent les témoins de Francis Jammes Jammes. Le Père Michel Caillava, Raymond Bonheur, André Gide, Odilon Redon et sa femme, les Leblond, Madame Henry Lerolle et Madame Chausson étaient là. Le soir même, le couple partit pour Paris avant de se rendre à Hendaye.

Dans les dix années qui suivirent ce mariage, le couple Jammes aura sept enfants, tous mis au monde par le Docteur François-Xavier Darget : de Bernadette, née le 19 août 1908 à Françoise, qui naquit le 14 décembre 1918 et entra vingt ans plus tard dans l’ordre des Sœurs Blanches du Cardinal Lavigerie. La santé de Marie inquiéta ses parents mais la petite fille guérit, miraculeusement selon Francis Jammes, à Lourdes. Une photo datée de 1912 montre la mère et ses trois premières filles : Bernadette, Emmanuèle et Marie. Une autre en compagnie de Michel, son second fils.

Madame Francis Jammes partagea, à Orthez puis à Hasparren, toutes les joies et toutes les peines de son mari, sa foi profonde et sa piété ardente, ses nombreux amis : les Lacoste, les Duparc, les Bordeu, les Dufaur, les Fontaine, les Planté, les Barbey de Castétis, les Œttinger de Lendresse, les Larrouy d’Orion, les Swiecinski de Guéthary, les Arrue de Saint-Jean-de-Luz, les Mérillon d’Ossun, le jeune musicien Claude Duboscq, la veuve du peintre Ernest Bordes, le peintre Jacques-Émile Blanche, Madame Alphonse Daudet, tant d’autres... Elle vécut en bonne intelligence avec toute la famille du poète : sa mère et les Daran d’Assat, sa sœur Marguerite et les Caillebar, les Keller… Comme l’a écrit Pierre Espil dans la notice nécrologique qu’il écrivit pour le journal Sud-Ouest, elle « vivait sur un plan d’affectueuse familiarité avec ses domestiques et ses fermiers. Elle savait également, en certaines circonstances, recevoir les hommages des grands de ce monde avec une dignité souveraine ». Elle a élevé avec dignité et courage sa nombreuse famille.

L’ordre et le calme régnaient chez nous. Notre amour réciproque était plus puissant et plus fort que jamais. La simple monotonie de notre vie nous était douce ainsi que sa médiocrité. Dieu sait pourtant qu’à certaines heures les soucis se faisaient lourds pour ce foyer nombreux. Mais notre foi était si profonde et notre confiance en Dieu si absolue que nous arrivions toujours à reprendre courage.

Après la mort du poète, Madame Francis Jammes s’est consacrée à la défense de la mémoire et de l’œuvre de son mari. Elle a collaboré à l’édition de plusieurs ouvrages posthumes. Elle est morte chez sa fille Marie, à Larressore (Pays basque), le 4 mars 1963. Elle repose dans le caveau familial à Hasparren.

Au commencement du "testament de l'auteur" (initialement intitulé "Le testament d'un poète") qui inaugure La Divine Douleur (P : Ms 448-453-454 et P : Ms 452/50), Francis Jammes avait adressé à sa femme des mots chargés de tendresse et d'émotion :

Ceci est mon testament :

Je laisse à ma femme l’ombre de mon humble foyer, plus sonore de grillons que de pièces d’or, et les enfants qu’elle m’a donnés au péril de sa vie dans de grandes épreuves ; et encore, pour s’en faire un collier, le seul qu’elle aura possédé, les pleurs que j’ai versés, en secret, quand une fièvre torride et délirante la mit aux portes du tombeau ; et quand nous crûmes que notre petite Marie allait devenir infirme. Dieu soit loué ! Il ne reste rien de ces épreuves que, dans l’église Saint-Louis de Pau, sur une plaque de marbre, le témoignage des deux miracles. Je me reporte à cette époque où j’étais si chargé. La chambre de la malade qu’éclairait un feu mourant de fin d’après-midi d’automne ; un livre sur saint Paul que je lisais en attendant que commençât, chaque soir, durant un mois, une divagation au cours de laquelle je l’entendais appeler nos enfants. Ses veines en de pareils moments charriaient de la lave. J’ai alors tenu avec Dieu des colloques, de tout près, car il s’agissait de consentir au sacrifice.

Je lui laisse l’esprit chrétien que nous avons accru ensemble, le souvenir de la prière en commun quand la lumière fait ressortir l’ombre des maîtres, des petits, des serviteurs agenouillés. À quelque moment que je la quitte, tout de suite ou dans de longues années, qu’elle sache que je reviendrai, comme d’habitude, en avant d’elle, tout auprès du crucifix, qu’elle m’a donné lors de nos fiançailles, fixé au même clou qui retient le hochet de corail de mon père aux Antilles.

Ce hochet, quand je serai mort, elle voudra bien le déposer entre mes mains avec le chapelet dont j’userai à ce moment et ma petite croix de voyage.

[En ouverture de La Divine Douleur]