Du même auteur

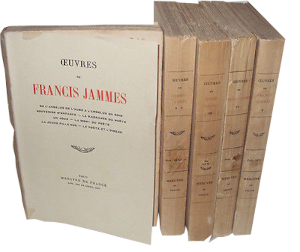

« Du même auteur », comme on dit, la liste est copieuse (environ quatre-vingts volumes) des œuvres que Francis Jammes composa durant une vie de création qui couvre un bon demi-siècle : commencée à l’époque du Symbolisme, elle se heurte à la Grande Guerre et se termine alors que Surréalisme et modernité se targuent d’avoir enterré un « monde ancien ». Pourquoi tant de livres ? Syndrome de l’étagère pleine ? Pas seulement. Plutôt un puissant désir d’œuvre à quoi s’ajouta le besoin de gagner sa croûte ainsi que celle d’une nombreuse famille. Lire la suite

Traductions d'œuvres de Francis Jammes

Le rayonnement à l’étranger de Francis Jammes a commencé dès le début du XXème siècle et il se poursuit. Les traductions de ses œuvres ont été et sont encore fort nombreuses. Surtout, mais pas seulement, en Allemagne et au Japon .... Lire la suite

Sur Francis Jammes

Il s’agit ici (présentée selon un ordre alphabétique) d’une bibliographie succincte. Réduite aux principaux livres et travaux consacrés à Francis Jammes, à l’exclusion par conséquent des nombreux articles parus depuis que ce nom a surgi dans le monde des Lettres françaises. Quant aux Bulletins de l’Association Francis Jammes, ils ne pouvaient pas ne pas être mentionnés. Non plus que les tout neufs Cahiers Francis Jammes. Lire la suite

Bibliographie des œuvres de Francis Jammes

« Du même auteur », comme on dit, la liste est copieuse (environ quatre-vingts volumes) des œuvres que Francis Jammes composa durant une vie de création qui couvre un bon demi-siècle : commencée à ...

Traductions d’œuvres de Francis Jammes

Le rayonnement à l’étranger de Francis Jammes a commencé dès le début du XXème siècle et il se poursuit. Les traductions de ses œuvres ont été et sont encore fort nombreuses. Surtout, mais pas seulement, ...

Une bibliographie succincte

Il s’agit ici (présentée selon un ordre alphabétique) d’une bibliographie succincte. Réduite aux principaux livres et travaux consacrés à Francis Jammes, à l’exclusion par conséquent des nombreux articles ...

Pour partie parce que ce provincial était éloigné de la plupart de ses amis, Francis Jammes a entretenu un grand nombre de correspondances. Tout au long de sa vie d’écrivain, jusques et y compris à Hasparren, où affluaient des lettres du monde entier. Renversant cette image du flot épistolaire et s’adressant à Madeleine Luka, le Patriarche parlera d’« une correspondance à arrêter une rivière » (lettre du 24 juillet 1930).

Seront ici répertoriées les correspondances déjà publiées ou en cours de publication puis − mais sans que cela puisse être exhaustif − des lettres conservées à Orthez (Bibliothèque Jean-Louis Curtis) et Pau (Bibliothèque Patrimoniale).

Correspondances déjà publiées ou en cours de publication :

Dialogue Mallarmé - Francis Jammes Introduction et notes par Georges Jean-Aubry, La Haye, Stols éditeur, 1940.

Une Amitié lyrique : Albert Samain et Francis Jammes. Introduction et notes de Jules Mouquet, Paris, Éditions Émile-Paul Frères, 1946.

Francis Jammes et Valery Larbaud, lettres inédites. Paris/ La Haye, Stols, 1947.

Francis Jammes et André Gide. Correspondance 1898-1938. Introduction et notes de Robert Mallet, Paris, Gallimard, 1948. À cette date, Robert Mallet n’a pas tout dévoilé de cette très passionnante correspondance : « Diverses raisons, les unes de discrétion, les autres d’opportunité, ont en effet commandé de ne pas publier la correspondance intégrale ».

André Gide-Francis Jammes. Correspondance, tome I : 1893-1899, collection "Les Cahiers de la NRF", série Gide (n° 21), Paris, Gallimard, 2014. André Gide-Francis Jammes. Correspondance, tome II : 1900-1938, collection "Les Cahiers de la NRF", série Gide (n° 22), Paris, Gallimard, 2015. Édition de Pierre Lachasse et Pierre Masson. Introduction de Pierre Lachasse. Nouvelle édition augmentée. «Côté jardin, les lettres-poèmes développent l'univers mythique et pastoral où se rencontrent le pâtre et le faune, de Biskra à Orthez, de la Suisse à l'Arcadie, et les lettres d'affaires révèlent l'inlassable générosité de Gide et les inquiètes sollicitations de Jammes. Côté cour, les lettres de critique ouvrent les fissures que masquait le rêve arcadien en confrontant les œuvres et leurs enjeux. Les lettres de polémique, enfin, creusent leur rupture et à la bonne conscience apologétique de l'un répond le refus du mensonge à soi-même de l'autre. Entre ces deux côtés, les lettres-jeux cultivent l'ambiguïté d'une relation sans pareille où chacun joue devant l'autre un personnage comme devant un miroir, miroir du texte qu'on écrit et qu'on lit, miroir du mythe longtemps nécessaire, puis devenu obsolète. Ainsi le lecteur, en tiers clandestin, a-t-il souvent moins l'impression d'une réalité qui se dévoile pourtant d'une lettre à l'autre que d'une œuvre littéraire qui déploie ses sortilèges.» (Pierre Lachasse).

Correspondance de Francis Jammes avec Paul Claudel et Gabriel Frizeau. Introduction et notes du Père Blanchet, Paris, Gallimard, 1952.

Francis Jammes-Gabriel Frizeau, Correspondance (1897-1937), texte établi et annoté par Victor Martin-Schmets, Biarritz, Éditions J & D, 1997. Cette correspondance est incomplète mais elle « montre Francis Jammes dans la vie de tous les jours, préoccupé du quotidien et de son œuvre, soucieux de l’éducation de ses enfants, avec son caractère parfois abrupt ». Les notes de cet ouvrage sont très substantielles et intéressantes. On lira en particulier les lettres de Marcel Proust qui témoignent de son « admiration infinie » pour Jammes (pp. 292-304).

Correspondance de Francis Jammes avec François Mauriac. Éditions de La Table Ronde. Introduction et notes de Jean Labbé, Paris, Librairie Plon, 1956.

« Francis Jammes et François Mauriac à travers leur Correspondance ». Introduction et notes de Joseph Zabalo, Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 50 (décembre 2009) et n° 51 (juin 2010). Passionnant.

Francis Jammes - Arthur Fontaine. Correspondance 1898-1930. Introduction et notes par Jean Labbé. Paris, Gallimard, 1959. En accord avec Mme Francis Jammes et M. Philippe Fontaine, Jean Labbé n’a retenu qu’une partie (le quart environ) de la volumineuse correspondance échangée entre les deux amis. Il n’empêche que, de toutes les correspondances, c’est, peut-être, la plus instructive et la plus importante.

Onze Lettres de Francis Jammes à Tristan Derème, présentées par J.-A. Catala, Bordeaux, Taffard Imprimeur, 1963 (Extrait du Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne).

Correspondance de Francis Jammes avec Vielé-Griffin. Introduction et notes de Reinhard Khun, Genève, Librairie Droz, 1966.

Henry Dérieux et Francis Jammes, lettres inédites. Présentées et annotées par Bernard Roba, Revue de l’Université d’Ottawa, 1969.

Correspondance de Francis Jammes avec Thomas Braun. Introduction et notes de Benoît Braun, Bruxelles, Palais des Académies [Académie royale de langue et littérature françaises], 1972.

Correspondance Francis Jammes et Léonard Constant, La Revue Régionaliste des Pyrénées, numéro double de 1976.

Correspondance de Francis Jammes et Charles de Saint-André. Par Jean-Pierre Inda, Revue française d’histoire du livre, Bordeaux, 1978.

Correspondance de Francis Jammes et Madeleine Luka. Détentrice des manuscrits, l’Association Francis Jammes a publié la plus grande partie de cette correspondance dans son Bulletin n° 4 (décembre 1984) et dans son Bulletin n° 5 (juin 1985). C’est Madeleine Luka qui prend l’initiative de cette correspondance, le 28 avril 1930. Fréquentes au début, les lettres s’espaceront à partir de l’été 1933, et deviendront sporadiques jusqu’à la mort du poète le 1er novembre 1938. Lorsqu’il présente cette correspondance (« Une délicieuse amitié », Bulletin, n° 4, pp. 1-4), Paul Guth la qualifie d’« adorable » : « Pleine de pépiements, de bonds, d’esquives, de chatouilles, d’éclats de rire » ? Et c’est vrai, mais le fait de parler « d’esquives » ou « de chatouilles » prouve qu’il avait bien perçu certaines dissonances. Pierre Tranchesse, au seuil du Bulletin n° 5 (« Correspondance et correspondances, ou Francis Jammes et Madeleine Luka »), ne remet pas en cause la sympathie et l’estime réciproques. D’ailleurs, il rappelle tout ce qui, d’emblée, pouvait rapprocher les deux correspondants : le cousinage de Ginette Jammes et de la « peintresse » avec l’abbé Breuil, une ascendance antillaise, la foi chrétienne, la célébration de l’enfance… Mais il souligne aussi les disparités : l’âge, la situation matérielle, Paris, et même le tempérament. Sans parler du jeu de rôle transactionnel : Madeleine Luka se met en posture de « servante » tandis que Francis Jammes joue le rôle d’un Booz tour à tour mentor, directeur de conscience, donneur de conseils, voire de leçons. Il faut parfois beaucoup de gentillesse à la « peintresse » pour rester aimable. Cette dernière aurait d’ailleurs voulu illustrer Ma fille Bernadette. Et on comprend pourquoi, surtout après la mort de son très cher enfant (Bouboume). C’est finalement Le Poète Rustique qu’elle enluminera. Magnifiquement. Et pourtant, comme le souligne Pierre Tranchesse, « l’esprit » n’y est pas toujours. En particulier, la férocité de Jammes.

Correspondance de Christian Cherfils à Francis Jammes. Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 6 (décembre 1985).

Correspondance entre Anna de Noailles et Francis Jammes. Bulletin Association Francis Jammes, n° 9, pp. 5-50 (juin 1987). Présentation et notes par Claude Mignot-Ogliastri de 29 lettres échangées entre 1902 et 1926.

Correspondance entre Alliette Audra et Francis Jammes. Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 9 (juin 1987), pp. 55-73. Cette correspondance couvre deux années seulement (entre 1936 et 1938) mais représente tout de même plus de soixante lettres de Francis Jammes. Une grande partie est encore inédite. Présentation et notes par Nicole Audra de Maistre.

Correspondance Francis Jammes - Henri Ghéon (1897-1938). Établissement du texte, introduction et notes par Jean Tipy, Biarritz, J & D, 1988. Le Père Jean Tipy, professeur au Collège Stanislas de Paris, a bien montré combien les deux hommes « étaient faits pour se rencontrer » : à peu près du même âge, doués d’exceptionnelles facultés de sensation et d’émotion, ils traversèrent une jeunesse impétueuse et sensuelle (« ce cœur tremblant qui aime et souffre » dont parle Jammes dans sa première lettre, en février 1937), ils partagèrent une égale sensibilité aux petites gens, aux choses et aux bêtes muettes (un même « parti pris de simplicité, de candeur et de joie »), et ils ne renoncèrent – car l’esprit d’enfance ne les quitta pas – ni à leur passion de la poésie ni à une aspiration au bonheur que leur « conversion » sublima. Jammes termine sa première lettre par un « Ami, je veux vous connaître » dont Gide s’emparera et ce seront les trois folles semaines passées à La Roque-Baignard de l’automne 1898. Il y eut, certes, le refroidissement consécutif à l’article fort acide que Ghéon consacra aux Géorgiques chrétiennes dans La Nouvelle Revue Française : la correspondance cessa presque tout à fait pendant plus de deux ans. Mais l’amitié renaîtra et se trouvera renforcée lorsque Ghéon, au terme d’un long cheminement, rencontra Dieu à son tour, la veille de Noël, en 1915. Dès lors, jusqu’à ce jour de la Toussaint 1938 où Jammes trépassa, la correspondance entre les deux hommes ne connut plus d’interruption. Elle témoigne d’une communion d’esprit et de cœur que Gide ne put ni partager ni empêcher : « Je t’embrasse et t’aime beaucoup », peut-on lire au bas de la dernière lettre que la Patriarche adressa à son frère, un poète « sans épithète ».

« Francis Jammes à Gabriel Sarraute. Quelques lettres (1913-1933) », Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 13, (juin 1990), pp. 1-28. Gabriel Sarraute est né à Carcassonne le 7 août 1893. Rentre au grand Séminaire de cette ville en 1911. Mobilisé pendant la guerre 1914-1918. Ordonné prêtre en 1923. Vicaire à Castelnaudary, directeur des œuvres de jeunesse à Carcassonne, aumonier militaire, chanoine honoraire puis titulaire, conservateur des antiquités et des objets d’art de l’Aude, conférencier et auteur (en particulier d’un roman intitulé Philippe). Gabriel Sarraute a rendu visite à Francis Jammes en 1917 et 1919 à Orthez, en 1936 à Hasparren. Il a aussi écrit et publié plusieurs études sur lui : des « Notes sur Francis Jammes » dans le Bulletin de l’Association des Étudiants Catholiques de Toulouse en 1917 ; l’année suivante et pour le même Bulletin, un article sur Monsieur le Curé d’Ozeron dont l’auteur fut si touché qu’il lui confia la correction des épreuves de son roman ; un compte-rendu de Champêtreries et Méditations pour La Vie Catholique en 1930 ; une recension de L’Arc-en-Ciel des Amours en 1931 puis de Pipe, chien en 1933, toujours pour La Vie Catholique… Les 43 lettres, cartes postales ou télégrammes de Francis Jammes à Gabriel Sarraute témoignent de l’estime et de l’affection du « vieux routier » (il se sentait parfois « persécuté ») pour ce disciple si discret qu’il n’a pas souhaité que ses lettres fussent publiées : « Tu auras été l’un des très rares à m’aider dans ma voie souvent rocailleuse, parmi des gens hostiles qui ne me pardonnent pas ma conversion et qui font l’inimaginable pour me nuire. » (Hasparren, Assomption 1931).

Remy de Gourmont. Lettres à Francis Jammes, introduction et notes de Thierry Gillybeuf, La Rochelle, Rumeur des Âges, 1994.

Correspondance de Francis Jammes et Robert Vallery-Radot. Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 28 (décembre 1998). Ami fraternel de Bernanos (c’est le Bénédictin Dom Besse, directeur de L’Univers, qui le lui présenta en 1919), Robert Vallery-Radot fut aussi l’ami de François Mauriac, d’André Lafon et de Francis Jammes. L’Association Francis Jammes conservait 67 lettres que Vallery-Radot adressa au poète d’Orthez entre 1906 et 1934. Hervé Serry, auteur d’une thèse de doctorat intitulée « L’invention de l’écrivain catholique dans le mouvement de Renaissance catholique de la première moitié du XXème siècle. Contribution à une sociologie du Renouveau » et auteur d’une très remarquable synthèse dans le Bulletin de l’Association Francis Jammes n° 8 (pp. 11-50) a retenu 46 lettres (« Cette sélection préserve la dynamique de l’échange et n’altère en rien le sens de cette amitié ») du disciple à son « maître ». Il produit également 9 lettres de Jammes que lui a transmises Jacques Vallery-Radot, le fils aîné de Robert. En 1905, Jammes envoie un télégramme de félicitation au jeune homme, débordant de vie et de passions, qui vient de publier une Prière à Sainte Catherine de Sienne dans Les Essais. Le 4 janvier 1906, Vallery-Radot, à peine âgé de vingt ans, écrit pour la première fois à celui qui est sur le point de publier Clairières dans le Ciel. Sa fidélité à l’homme et à l’œuvre ne faiblira pas. Il ne manquera jamais, livre après livre, de saluer le génie tendre et roboratif de son aîné qu’il tient pour un « guide » sur la route où il bondit, « fou d’inconnu », s’épuisant « à trop sentir ». Il n’hésitera pas davantage, car sa vie fut aussi douloureuse que courageuse, à lui confier ses joies et ses peines personnelles, ses enthousiasmes et ses désillusions concernant la renaissance spirituelle à laquelle il travailla de toutes ses forces. Quant à Jammes, il estime l’écrivain (poète, romancier, essayiste, pamphlétaire) et plus encore l’homme (c’est ce qu’il redira dans Le Patriarche et son troupeau, p. 63) : l’époux et le père, le soldat, le pèlerin, le chrétien. Il le met en garde contre le jansénisme (« N’allez surtout pas prendre, comme Directeur préparatoire Pascal ») et lui conseille de se confier à la Providence (il pèsera sur son choix de se marier), il lit ses écrits et lui envoie les siens, il lui fait connaître André Lafon et le remercie pour un article (« C’est toujours toi qui parles le mieux et avec le plus de cœur de tes amis et tu ne saurais croire à quel point je suis touché de ton article à La Vie Catholique »), il le distingue parmi tous ses proches (« Que tu es donc parfait – jusque dans ton amitié. Jamais tu ne m’as déçu. On te retrouve le même. »). Cette correspondance se poursuivra dans les années trente mais elle est particulièrement riche entre 1910 et 1920, période pendant laquelle les deux amis, parfois en des lieux bien différents, combattirent sur plusieurs fronts : la guerre et la politique, Les Cahiers de l’Amitié de France, la « Coopérative de prières » et le printemps des Lettres catholiques, l’écriture et le quotidien.

Correspondance de Touny-Lérys à Francis Jammes. Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 31 (juin 2000). Marcel Marchandeau, alias Touny-Lérys (1881-1976), n’a pas vingt ans quand, en janvier 1900, de Gaillac, il écrit à Jammes, qu’il admire et à qui il demande un poème pour la balbutiante revue (Gallia) qu’il vient de lancer. En 1909-1910, la revue Poésie (elle a succédé à Gallia dès 1905) et la parution de La Pâque des Roses (Jammes a écrit la préface de cet ouvrage) tiennent la plus grande place. En 1911, un second drame frappe le très pudique Touny-Lérys : après avoir, en 1907, perdu sa mère dans un tragique accident, son premier enfant meurt, à peine âgé de six ans. Les lettres du poète-magistrat écrites entre 1911 et 1927 ont (pour l’instant) disparu, comme demeurent (pour l’instant) introuvables toutes les réponses que Jammes lui a adressées. Il est permis de se demander pourquoi. Le dernier courrier date du 25 octobre 1936 : l’épistolier y remercie − fidèlement et affectueusement − l’auteur de Sources qui lui a dédié « Estang », septième pièce du recueil.

Correspondance de Francis Jammes et Charles Guérin, Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 36 (juin 2002).

Correspondance de Francis Jammes et Raymond Bonheur. Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 41 (juin 2005), n° 42 (décembre 2005), n° 43 (juin 2006). Très belle.

Henri de Régnier et Francis Jammes. Correspondance (1893-1936) : par Pierre Lachasse, collection « Correspondances et mémoires », n° 10, Classiques Garnier, 2014. Correspondance inédite comportant cent-soixante-dix lettres. L’édition est complétée par dix-sept lettres échangées entre Francis Jammes et Marie de Régnier. En ses débuts, cette correspondance recoupe et complète de manière curieuse l'échange avec Gide, plus passionnel, voué à se briser. Rien, pas même deux brouilles, ne viendra interrompre l'échange. Si Jammes est le plus souvent en quête de reconnaissance et en posture de demandeur, Régnier montre beaucoup de pudeur et d'attention : sans jamais parler de lui, il favorise l’accès de son correspondant aux journaux et revues, soutient ses candidatures à l’Académie française, défend une œuvre qu’il apprécie et dont il parle avec lucidité dans son feuilleton du Figaro. Cette correspondance confirme que le disciple élu de Mallarmé (on savait qu’il avait été un humaniste de haute culture) sut être un véritable passeur (tout en suivant son itinéraire). La correspondance Henri de Régnier-Francis Jammes permet aussi de suivre le riche dialogue que les deux écrivains entretinrent autour de leurs œuvres respectives.

Eugène Carrière - Francis Jammes. Correspondance (1897-1914) : présentée et annotée par Guillaume Labussière et publiée par l’Association Francis Jammes en 2016.

D’autres correspondances

... plus ou moins importantes, existent, qui restent à publier, ou à republier après enrichissement : par exemple avec Edmond Pilon, Léon Moulin, Bernard Roy, André Suarès (voir Yves-Alain Favre : L’Art et la Vie, Éditions Rougerie, 1984), Jean Royère, Jacques Palmé (voir Bulletin de l’Association Francis Jammes n° 40, décembre 2004), Paul-Louis Weiller, Henri et Jean Thuile…

Une Amitié mystique. Révélée par ses lettres à Francis Jammes, à Charles de Bordeu et à sa filleule (Suivi de « La Prière de tous les jours après la communion » par Henri Duparc). Notes et Préface de Guy Ferchault, Paris Mercure de France, 1944.Une Amitié inattendue : Francis Jammes – Colette. Introduction et notes de Robert Mallet, Paris, Émile-Paul Frères, 1945.

L’œuvre de Francis Jammes a été largement illustrée. Rien qu’en France, on décompte près de quarante illustrateurs et soixante-dix ouvrages illustrés de 1912 à 1989. Jean-Pierre Melot (voir bibliographie ci-dessous) a montré que les deux grandes périodes de création furent 1912-1931 et 1940-1955. Durant cette seconde période, il y eut – posthumes par conséquent – plus de vingt éditions de luxe de Francis Jammes, soit d’ouvrages entiers, soit de poèmes extraits des recueils. Cet ensemble permet « d’appréhender concrètement le phénomène de la bibliophilie dans la première moitié du [vingtième] siècle et de mieux comprendre comment naît un livre illustré ».

La diversité des artistes et des courants esthétiques dans lesquels ils s’inscrivent s’accompagne d’une autre diversité intéressante, celle qui concerne les techniques utilisées : aquarelle, pochoir, eau-forte, lithographie, bois gravé, gravure sur cuivre, pointe-sèche… Sans parler du choix du papier, des caractères, du format, de la mise en page, des lettrines, des en-têtes, des culs-de-lampe…

À ce travail participèrent quelques éditeurs passionnés, dont René Kieffer. Éditeur d’art, rue Séguier à Paris, René Kieffer a contribué à l’élaboration de quatre ouvrages illustrés de Francis Jammes : Clara d’Ellébeuse avec des illustrations coloriées au pochoir par Robert Bonfils (1912) et Pomme d’Anis, orné de 52 illustrations par Henri Georget reproduites selon la même technique (1914), mais aussi deux ouvrages illustrés par Jean-Baptiste Vettiner : Les Géorgiques chrétiennes (1920) et Almaïde d’Étremont (1921).

1 - Almaïde d’Étremont ou l’Histoire d’une jeune fille passionnée, ill. de Jean-Baptiste Vettiner, Paris : Éditions René Kieffer, 1921, 78 p. ; 27 cm

2 - Almaïde d’Étremont in Clara d’Ellébeuse. Almaïde d’Étremont. Pomme d’Anis, ill. par Mariane Clouzot, Paris, coll. « La Renaissance », Édition établie par Henri Jonquières pour Henri Lefèbvre, 1942, 187 p. ; 22 cm

3 - Almaïde d’Étremont, in Clara d’Ellébeuse, Almaïde d’Étremont, Pomme d’Anis, préf. d’André Gide, bois gravés de Henry Bischoff, Lausanne : Mermod, 1947, 291 p. ; 18 c

4 - Almaïde d’Étremont ou l’Histoire d’une jeune fille passionnée, gravures d’Emilio Grau-Sala, Paris : Marcel Lubineau éditeur, 1955, 70 p. ; 29 cm

5 - Almaide oder der Roman der Leidenschaft eines jungen Mädchens, trad. par Felix Grafe, ill. par Richard Seewald, Köln ; Olten : Hegner, 1955, 79 p.

6 - Almaide oder der Roman der Leidenschaft eines jungen Mädchens, trad. par Felix Grafe, Zürich : Sanssouci-Verlag, 1975, 87 p. : ill.

7 - El Arco iris de los amores, trad. par Sebastián Sánchez Juan, ill. de Juan Palet, Barcelona : Aymá, 1942, 189 p. [PHOTO n°1]

8 - Basses-Pyrénées : histoire naturelle et poétique, coll. « Portrait de la France », dir. de la publ. J.-L. Vaudoyer, frontispice et illustrations de Daragnès, Paris : Émile-Paul Frères, 1926, 79 p. ; 21 cm

9 - Basses-Pyrénées : histoire naturelle et poétique, préf. de Roger Gonot, notes de Jean Vivant, aquarelles de Jean Ayrault, Orthez, 1978, 113 p. ; 20 cm (Livre réalisé à l’initiative de l’Association Francis Jammes pour l’exposition Francis Jammes, Orthez, 15 juin-15 août 1978)

10 - Le Bon Dieu chez les enfants, 12 planches hors-texte ill. en coul. et 20 ill. en noir de Marie-Madeleine Franc-Nohain, Paris : Plon-Nourrit, 1920, 49 p. ; 28 cm [INTERNET]

11 - Le Bon Dieu chez les enfants, Éditions de l’Apostolat de la Prière, Toulouse, 1934, 62 p. : ill. en coul. ; 19 cm

12 - Bóg w serduszkach dzieci : powiastki na tle ośmiu błogosławieństw, trad. par Maria Różańska, ill. par Franc-Nohain, Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1931, 65 p.

12 - El Bon Déu entre els infants, trad. par Anna Secanell, ill. par Marie-Madeleine Franc-Nohain, Tàrrega : F. Camps Calmet, 1936, 49 p.

13 - Choix de poèmes, étude de Léon Moulin, portrait de l’auteur par Jacques-Émile Blanche, Paris : Le Mercure de France, 1922, 254 p. ; 19 cm

14 - Choix de poèmes, étude de Léon Moulin, portrait de l’auteur par Jacques-Émile Blanche (portrait de jammes, dossier asso), justification de tirage : dessin de Charles Lacoste, Paris : Le Mercure de France, 1946, 254 p. ; 19 cm

15 - Choix de poésies, présentées par Henri Hargous, Paris : Larousse, 1976, 146 p. : photographies et reproductions diverses, Nouveaux Classiques Larousse

16 - Clairières dans le ciel, aquarelles de Georges d’Espagnat, trad. sur pierre par Suzanne Humbert, Paris : Le Livre contemporain, 1948, 175 p. : 30 cm

17 - Clara d’Ellébeuse ou l’Histoire d’une ancienne jeune fille, couv. ill. en coul. et 52 ill. coloriées au pochoir par Robert Bonfils, Paris : Le Mercure de France, 1913, 91 p. ; 26 cm

18 - Clara d’Ellébeuse ou l’Histoire d’une ancienne jeune fille, aquarelles en coul. d’André Roux, trad. en lithographies par lui-même, tirées sur presse à bras par G. Mousset et coloriées par Y. F. Wil, dans les ateliers de P. Lecourt, Paris : Les Centraux Bibliophiles, 1950, 79 p. ; 27 cm

19 - Clara oder die Geschichte eines jungen Mädchens aus alter Zeit, trad. par Hannelise Hinderberger, Zürich : Sanssouci, 1974, 112 p. : ill.

20 - Klára d’Ellébeuse : čili historie dívky ze zašlých dob, trad. par Hanuš Jelínek, ill. de Jan Zrzavý, Praha : Aventinum, 1925, 115 p.

21 - Klára d’Ellébeuse, trad. par Eva Svojířová, ill. de Bohdan Obrovský, Praha : Slovanské nakladatelství Josef Elstner, 1945, 95 p.

22 - Clara d’Ellébeuse in Clara d’Ellébeuse. Almaïde d’Étremont. Pomme d’Anis, ill. par Marianne Clouzot, Paris, coll. « La Renaissance », Édition établie par Henri Jonquières pour Henri Lefèbvre, 1942, 187 p. ; 22 cm

23 - Clara d’Ellébeuse, Almaïde d’Étremont, Pomme d’Anis, préf. d’André Gide, bois gravés de Henry Bischoff, Lausanne : Mermod, 1947, 291 p. ; 18 cm

24 - Clara d’Ellébeuse suivie de Almaïde d’Étremont, Pomme d’Anis, Jonquille, préf. de François Mauriac, eau-forte originale de Michel Ciry représentant Francis Jammes, Paris : Imprimerie Nationale ; André Sauret Éditeur, 1958, 254 p. ; 22 cm

25 - Cloches pour deux mariages, 8 pointes sèches en couleurs par Hélène Perdriat, Paris : Éditions Jeanne Walter, 1929, 233 p. ; 26 cm

26 - Correspondance Francis Jammes / Henri Ghéon : 1897-1938, préf. de Jean Tipy, Biarritz : J.&D., 1988, 169 p. : photographies en noir et blanc, 24 cm

27 - Het crucufix van den dichter, trad. par Jos Nyst, ill. de A.P. Stokhof de Jong, Heiloo : Kinheim, 1947, 85 p.

28 - De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir, ill. en noir, lithographies originales de Robert Lotiron, Paris : Marcel Sautier, 1947, 275 p. ; 34 cm

29 - De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir, préf. de Michel Haurie, eaux-fortes de Paul Antoine, Biarritz : Atlantica, 1998, 195 p. ; 24 cm (édition du centenaire)

30 - Le Deuil des primevères : 1898-1900, frontispice et dessins originaux gravés sur bois de Demetrios Galanis, Paris : Georges Crès et Cie, 1920, 188 p. ; 20 cm

31 - El Señor cura de Ozeron, Buenos Aires : Emecé, 1947, 186 p. : ill. [PHOTO n°4]

32 - Élégies, introd. de G. Jean-Aubry, couv. ill. en coul., ill. et vignettes d’Emilio Grau-Sala, Paris : Émile-Paul frères, 1943, 188 p. ; 21 cm.

33 - Die traurigen Schlüsselblumen : 17 Elegien, trad. et ill. par Remigius Netzer, Freiburg im Breisgau ; München : Verlag Karl Alber, 1952, 51 p

34 - Enfances : poèmes, choix et ill. de Marianne Clouzot, Biarritz : Atlantica, 1998, 53 p. ; 21x13 cm

35 - Épitaphes, frontispice et ornements dessinés et gravés sur bois par Robert Bonfils, Paris : À l’art catholique, 1921, 47 p. ; 24 cm

36 - Les Géorgiques chrétiennes, bois originaux gravés de Jean-Baptiste Vettiner, Paris : Éditions René Kieffer, 1920, 224 p. ; 27 cm

37 - Les Géorgiques chrétiennes, préf. d’André Fontaine, couv. ill. en coul., dessins aquarellés, 12 planches hors-texte de Fernand Labat, Paris : Éditions littéraires de France, [1940], 175 p. ; 25 cm

38 - La Grâce, ill. de 14 burins sur cuivre de Michel Béret, Paris : Lallemand, 1946, [44] p. ; 33 cm

39 - L’Hiver [recueil de textes des auteurs suivants : Paul Verlaine, Jean Moréas, Arthur Rimbaud, A. de Noailles, Henri de Régnier, Charles Guérin, Francis Jammes, Remy de Gourmont, P.-J. Toulet, Jean de la Ville de Mirmont], choisis par Romi, lithographies originales d’Emilio Grau-Sala, Paris : Éd. ODÉ, 1941, [28] p. ; 30 cm

40 - Hommage à l’abbé Tauzin, présenté par Jean-Pierre Inda, ill. par Raymond de Longueuil, Bayonne : André Cadier, [s.d.], 22 p. : plusieurs dessins et photos ; 23 cm

41 - Îles, 6 planches dont 2 en coul. gravées sur bois par Henry Bischoff, Lausanne : Mermod, 1928, [16] p. ; 28 cm

42 - Jean de Noarrieu, préf. de Yves-Gérard Le Dantec, gravures [eaux-fortes] de Marianne Clouzot, vignettes sur bois par Roger Piron, Paris : Marcel Lubineau, 1947, 107 p. ; 21 cm

43 - Jean de Noarrieu, dessins de Jean-François Millet, Lausanne : Mermod, 1952, 85 p. ; 17 cm

44 - Jean de Noarrieu, lithographies en coul., bandeaux et cul-de-lampe de A.-D. Steinlen, Paris : Bibliophiles de France, 1992, 80 p. ; 33 cm

45 - La Jeune fille nue, gravures au burin et pointes-sèches par Denyse Bravura, avant-propos de G. Jean-Aubry, Paris : Compagnie française des Arts Graphiques, 1946, 68 p. ; 27 cm

46 - La Légende de l’aile ou Marie-Élisabeth, aquarelles de Charles Lacoste, portrait de Marie-Élisabeth par Vertès gravé sur cuivre par Maccard, Uzès en Languedoc : Éditions de la Cigale (Gourbeyre éditeur), 1938, 139 p. ; 20 cm

47 - Ma fille Bernadette, compositions coul. de Maurice Denis gravées sur bois par Jacques Beltrand et son frères Georges, Lyon : Cercle lyonnais du livre, 1931, 118 p. ; 30 cm

48 - Má dcera Bernadetta, trad. par Oldřich Novotný, ill. de Láďa Novák, Praha : Jindřich Skopec, 1916, 98 p.

49 - Le Mariage basque, ill. en coul. et ornements typographiques gravés en deux planches par André Lambert d’après les aquarelles de Ramiro Arrue, Paris : Le Divan, 1926, 145 p. ; 29 cm

50 - La Noël de mes enfants : conte, ill. d’un frontispice et de quatre bois dessinés et gravés par A. Roubille, Paris : Édouard-Joseph, 1919, 29 p. ; 22 cm

51 - Les Nuits qui me chantent, bois de Renefer, Paris : Ernest Flammarion, 1928, 56 p. ; 24 cm

52 - Ouverture du printemps, 8 planches hors-texte + 1 variante (lithographies tirées à la presse à bras par Jean-Hippolyte Marchand), Paris : La Centaine, 1927, 57 p. ; 26 cm

53 - Oyharçabal, préf. de Yves-Alain Favre, ill. Mattin Partarrieu, Biarritz : J.&D. Éditions, 1988, 57 p. ; 21 cm

54 - Pensée des jardins, ill. en coul. de Bernard Roy, Toulouse : chez Mme Richard, 1925, 163 p. ; 22 cm

55 - La Pharmacie du Bon Samaritain, aquarelle frontispice de Marie de Castries, Paris : Les Œuvres représentatives, 1934, 20 p. ; 20 cm

56 - Poèmes, Pointes sèches de Michel Ciry, Préface originale de Paul Claudel, [s. l.] : Les Bibliophiles franco-suisses, 1945, 88 p. ; 33 cm

57 - Poèmes choisis, avec des lithographies originales de Guily Joffrin, Paris : La Bonne Compagnie, 1946, 197 p. ; 21 cm

58 - Poèmes choisis, préf. de Philippe Chabaneix, pointes sèches de Gérard-Paul Cochet, Monaco : Les Documents d’Art, 1947, XIV-168 p. ; 24 cm

59 - Poésies choisies, couv. ill. en coul. et 6 planches en coul., lithographies originales de Guily Joffrin, Paris : La Bonne Compagnie, 1949, 199 p. ; 21 cm

60 - Le Poète et l’inspiration, ouvrage orné et gravé par Armand Coussens, Nîmes : Gomès éditeur, 1922, 60 p. ; 17 cm

61 - Le Poète Rustique, la p. 5 (faux-titre) ornée d’une aquarelle de Luc Barbier, Paris : Mercure de France, 1920, 291 p. ; 20 cm

62 - Le Poète Rustique, ill. en coul. de Madeleine Luka gravées sur bois par Théo Schmied, Paris : Librairie Auguste Blaizot, 1943, 193 p. ; 29 cm

63 - Pomme d’Anis ou l’Histoire d’une jeune fille infirme, couv. ill. en coul. et 52 ill. en coul., par Henri Georget reproduites au pochoir par lui-même, Paris : Le Mercure de France, 1914, 80 p. ; 26 cm

64 - Pomme d’Anis, couv. ill. et 8 planches hors-texte – censément gravées sur cuivre par Valentine Gross dite Valentine Hugo [voir notice ci-dessous] – , Paris : Émile-Paul frères, 1923, 91 p. ; 23 cm

65 - Pomme d’Anis, bois par Emilio Grau-Sala avec la collaboration de Raymond Jacquet et André Marliat, [s. l.] : Le Cheval de bois, 1946, 121 p. ; 26 cm

66 - Röslein oder Der Roman eines leicht hinkenden jungen Mädchens, trad. par Jakob Hegner, Zürich : Sanssouci-Verlag, 1976, 84 p.

67 - Prends nos vieux souvenirs, préf. de Robert Mallet, gouaches de Jacques Ferrand, Paris : Éd. de l’Ancre d’or, 1947, 75 p. ; 26 cm

68 - Prière pour aller au paradis avec les ânes, ill. en coul. de Jacqueline Duhême, Paris : coll. « Enfantimages », Gallimard,1982, [n.p.] ; 20 cm

69 - Prière pour aller au paradis avec les ânes, ill. en coul. de Jacqueline Duhême, Paris : Gallimard Jeunesse,1998, n.p. ; 18 cm, Folio benjamin

70 - Prière pour aller au paradis avec les ânes, (suivi de) J’aime l’âne, préf. de Guy Goffette, ill. en coul. de Jacqueline Duhême, Paris : Gallimard jeunesse, 2002, [n.p.] ; 19 cm

71 - Gebet, mit den Eseln ins Himmelreich einzugehen, ill. par Ruth Schefold, Schwäbisch Hall, Brüdergasse 3 : R. Schefold, 1986, 10 f.

72 - Oración para ir al cielo con los burritos, trad. de Maria-Elena Walsh, ill. de Jacqueline Duhême, Buenos Aires : Hyspamérica, 1986, 24 p.

73 - Gebete der Demut, trad. par Ernst Stadler, ill. par Herbert Thiele, Freiburg im Breisgau : Hyperion-Verlag, 1952, 74 p.; 9 cm

74 - Rappel de la ville de Bordeaux, préf. de Frédéric A. baron de Chassériau, titre orné d’une lithographie et 12 lithographies originales de Jean Aufort, plus 2 fusains originaux, Paris : Henri Colas ; Bordeaux : Rousseau frères, [s.d.], [21] p. ; 32 cm

75 - Le Rêve franciscain (suivi de) Petites fleurs de saint François d’Assise, trad. de Frédéric Ozanam, ill. d’Angelina Beloff, Paris : L’Adolescence catholique, 1927, 157 p. : frontispice bois gravé coloré ; 24 cm [Parution très proche, la même année aux : Arts du Livre]

76 - Los Robinsones vascos, ill. par M. Benet, trad par Gregorio de Altube (?), Madrid : Voluntad, 1928, 190 p. [PHOTO n°5]

77 - Le Roman du Lièvre, dessins de Georges Delaw coloriés à la main par Charpentier, Paris : G. Crès et Cie, 1926, 85 p. ; 21 cm

78 - Le Roman du Lièvre, 12 ill. en coul. de Roger de La Fresnaye ; gravures sur bois de Mailliez, Paris : Émile-Paul Frères, 1929, 83 p. ; 31 cm

79 - Le Roman du lièvre, lithographies et dessins de Jean Aufort, Biarritz : Atlantica, 1997, 87 p. ; 23 cm (fac-sim. de l’édition de luxe de 1947 par Rousseau frères)

80 - Le Roman du Lièvre : ensemble de 5 dessins originaux, 27 épreuves (noir et blanc et sanguine) et 3 planches de Jean Aufort : sur feuillets séparés et sous étui, 1997, (exemplaire unique)

81 - Der Hasenroman, trad. par Jakob Hegner, ill. par Richard Seewald, Leipzig : Kurt Wolff, 1916, 75 p.

82 - Der Hasenroman, trad. par Jakob Hegner, ill. par Richard Seewald, Köln ; Olten : Hegner, 1952, 87 p. (rééd. en 1963)

83 - Der Hasenroman und Das Paradies der Tiere, trad. par Jakob Hegner et Emil Alphons Rheinhardt, ill. par. Richard Seewald, Frankfurt am Main : Ullstein Taschenbücher-Verlag, 1958, 187 p.

84 - Der Hasenroman, trad. par Jakob Hegner, Zürich : Sanssouci-Verlag, 1975, 87 p. : ill.

85 - Der Hasenroman und andere berühmte Tiergeschichten, Zürich : Sanssouci, 1987, 141 p. : ill

86 - Román zajícův, trad. par Bohuslav Reynek, ill. de Josef Čapek, Stará Říše na Moravě : Marta Florianová, 1920, 64 p.

87 - Román zajícův, trad. par Jiří Reynek, ill. de Josef Čapek, V Havlíčkově Brodě : Literární čajovna Suzanne Renaud, 2002, 77 p.

88 - Lo Roman de Lebraud, trad. par Joan de Cantalausa, Rodez : Culture d’Oc, 1997, 48 p. : ill.

89 - La Rose à Marie, bois gravés par André Deslignères, Paris : Édouard-Joseph, 1919, 45 p. ; 17 cm

90 - Marie oder Die Geschichte eines jungen Mädchens vom Land, trad. par Jakob Hegner, Zürich : Sanssouci, 1989, 63 p. : ill.

91 - Saint Louis ou l’Esprit de croisade, ill. par Edmond Ernest, Paris : Fernand Sorlot, 1941, 158 p. ; 19 cm

92 - Une vierge, bois dessinés par Gayac, Paris : Édouard-Joseph, 1919, 30 p. ; 17 cm

93 - Vers et prose, Lausanne : La Guilde du Livre de Lausanne, 1939, 235 p. : 8 reproductions d’anciennes populaires en coul., tirage héliographique ; 22 cm

Anthologies

Die Erschaffung der Tiere, éd. par Werner Eichmann, ill. par Renée Sintenis, Zürich : Verlag d. Arche, 1953, 61 p. [PHOTO n°6]

Von Blumen und jungen Mädchen, trad. par Rudolf Nikolaus Maier, dessins de Henri Matisse, Zürich : Verlag d. Arche, 1954, 63 p. [PHOTO n°7]

Cistiny v nebi : výber z poézie a prózy, trad. par Karol Strmeň, ill. de Viliam Loviška, Bratislava : Petrus, 1999, 169 p. (choix de poésie et de prose)

Projet non abouti :

Trois Sonnets, ill. par Augustin Carrera : ces bois originaux semblent avoir été destinés à la revue Feuillets d’Art mais n’avoir pas été publiés.

Bibliographie : 1/ Francis Jammes ses amis peintres et sculpteurs ses illustrateurs : catalogue de l’exposition organisée par l’Association Francis Jammes, le Musée des Beaux-Arts de Pau, la Bibliothèque Municipale de Pau à l’occasion du Cinquantenaire de la mort de Francis Jammes, Biarritz, J&D Éditions, 1988. 2/ Jean-Pierre Melot : « Francis Jammes et les artistes, son œuvre illustré », T.E.R. de Maîtrise, Université de Bordeaux III, 1990. 3/ Jean-Pierre Melot : « Les illustrateurs de Francis Jammes », 4/ Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 18, décembre 1992 (pp. 4-42).

Jacques Le Gall

Élise Harrer

NOTICE SUCCINCTE SUR QUELQUES-UNS DES ILLUSTRATEURS DE FRANCIS JAMMES

ARRUE - AUFORT - AYRAULT - BELOFF - BERET - BISCHOFF - BONFILS - BRAVURA - CARRERA - CIRY - CLOUZOT - COCHET - COUSSENS - DARAGNÈS - DELAW - DENIS - DUHÊME - ESPAGNAT - FERRAND - FRANC-NOHAIN - FRESNAYE - GALANIS - GEORGET - GRAU-SALA - GROSS - JOFFRIN - LABAT - LACOSTE - LOTIRON - LUKA - MARCHAND - MILLET - PARTARRIEU - PERDRIAT - RENEFER - ROUX - ROY - VETTINER

ARRUE, Ramiro (1892-1971)

Peintre, illustrateur, décorateur d’origine espagnole. Après une période parisienne au cours de laquelle il rencontre un grand nombre des plus grands créateurs de l’époque, Ramiro Arrue s’installe à Ciboure en 1904. Son atelier – « Patarragoïty » (Sur la colline, en basque) – dominera la baie de Saint-Jean-de-Luz, sur la colline Bordagain. Expose aux Artistes français en 1911, puis régulièrement au Salon d’Automne à partir de 1913. Ami de Ravel, Max Jacob, Cocteau, Louise de Vilmorin… Francis Jammes fut lui aussi son ami. Dans La Liberté du Sud-Ouest le 13 septembre 1925, le chroniqueur le décrit comme un « primitif », plus complet que Cézanne, proche des « plus purs artistes de l’Extrême-Orient » : « Dans Ramiro Arrue, la grâce, la force et le courage enfantent le repos et la majesté. » En 1926, il lui demande d’illustrer Le Mariage basque. Ramiro Arrue illustrera aussi La Pastorale d’Itxassou du Patriarche. Ce dernier fera de nouveau l’éloge du peintre (dépouillement, sobriété, japonisme) dans une conférence prononcée au Sporting d’Hossegor, en 1929.

AUFORT, Jean (1898-1988)

Peintre aquarelliste. Expose aux Artistes français entre 1925 et 1937, à la Nationale entre 1932 et 1934, aux Indépendants entre 1930 et 1940. Professeur à l’Université de Paris. De Francis Jammes, il a illustré Rappel de la Ville de Bordeaux (Paris, Henri Colas et Bordeaux, Rousseau Frères, 1943. Préface de Frédéric-Arthur Chassériau. Douze lithographies) et Le Roman du Lièvre (Bordeaux, Rousseau Frères, 1947 ; Biarritz, Atlantica, 1997). Il a aussi illustré Commencement d’une vie et Malagar ma maison des champs de François Mauriac.

AYRAULT, Jean (1909-1982)

Économe du Lycée d’Orthez et peintre amateur. C’est à l’occasion de la célébration, à Orthez, du quarantième anniversaire de la mort de Francis Jammes, qu’il illustra une réédition de Basses-Pyrénées.

BELOFF, Angelina ( 1879-1969)

Peintre et graveur, née à Saint-Petersbourg. Elle a réalisé la majeure partie de son œuvre au Mexique (où elle fut la première femme du peintre Diego Rivera). A illustré les Récits de Charles Vildrac, De l’amour des idées de Jean Rostand (1926), les Contes de Perrault (1928) et Le Rêve franciscain de Jammes.

BERET, Michel ( ?)

Il n’a pas été possible de trouver de renseignements concernant cet illustrateur (14 burins sur cuivre) de La Grâce de Francis Jammes.

BISCHOFF, Henry (1882-1951)

Graveur sur bois. A illustré Adolphe de Benjamin Constant (1920), Le Diable amoureux de Cazotte (1920), Le Chant de notre Rhône de C.F. Ramuz (1920), Les Jeunes visiteurs de Ashford (1927) et, de Francis Jammes, Îles (1928), ainsi que Clara d’Ellébeuse, Almaïde d’Étremont, Pomme d’Anis (1947).

BONFILS, Robert (1886-1971)

Peintre et graveur. A illustré Sylvie de Nerval (1919), Sonnets de Louise Labé (1920), La Retraite sentimentale de Colette (1922), Le Chariot d’or d’Albert Samain (1923), Fêtes galantes de Verlaine (1925), Manon Lescaut de l’Abbé Prévost (1928), La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert (1937). Clara d’Ellébeuse de Jammes est son premier livre illustré (1913). A également illustré Épitaphes, en 1921.

BRAVURA, Denyse de (1918-1993)

Amie de Cocteau, Colette, Julien Green en particulier. A illlustré Le Portrait de Nicolas Gogol (1942), Le Château de Pictordu de George Sand (1945), La Route au tabac d’Erskine Caldwell (1946), les Œuvres complètes de Julien Green, Jean Giraudoux, Marcel Schwob, Paul-Jean Toulet. Mais aussi La jeune fille nue de Jammes en 1946. (gravures au burin et pointes-sèches, Paris, Compagnie française des Arts Graphiques).

CARRERA, Augustin (1878-1952)

Peintre français né à Madrid. Élève d’Alphonse Moutte à Marseille, puis de Léon Bonnat et Henri Martin. Exposa au Salon des Artistes Français dès 1904. A parfois pris part à l’Exposition des Indépendants. Peintre de figures, portraits, nus, paysages et marines. Son illustration des Trois Sonnets date de 1919.

CIRY, Michel (1919- ?)

Peintre, graveur et compositeur. Élève des Arts appliqués de Paris, il commence à graver en 1936 et connaît tout de suite un grand succès au Salon de 1940. A illustré de très nombreux écrivains, de Vivant Denon à Mauriac en passant par Kafka et Jammes.

CLOUZOT, Marianne (1908-2007)

Peintre, graveur, céramiste d’art, décoratrice et illustratrice. Fille de l’historien d’art Henri Clouzot et cousine du cinéaste H. G. Clouzot. A illustré une quarantaine de livres, dont plusieurs pour enfants. Son premier livre illustré fut Clara d’Ellébeuse, en 1942. De Francis Jammes, elle a également illustré Jean de Noarrieu et des Poèmes choisis sous le titre Enfances : poèmes.

COCHET, Gérard-Paul (1888-1969)

Peintre, décorateur de théâtre et graveur. Maître de la pointe-sèche. Engagé volontaire et grièvement blessé lors de la Première Guerre Mondiale (voir ses « Carnets du sergent Cochet »). Il a exposé au Salon de la Nationale en 1921 et au Salon d’Automne, dont il fut sociétaire de 1922 à 1942. Peintre de la Marine à partir de 1925, ce qui lui valut plusieurs embarquements et de décorer plusieurs bâtiments (en mer et sur terre). A illustré à la pointe sèche Poèmes choisis, Les Documents d’Art, 1947, préface de Philippe Chabaneix.

COUSSENS, Armand (1881-1935)

Peintre et graveur. Ses œuvres sont des scènes de mœurs, des paysages… A collaboré à des revues comme Le Rire, Le Cri de Paris, L’Assiette au beurre.

DARAGNÈS, Jean-Gabriel (1886-1850)

Peintre, graveur, illustrateur et pressier, né à Guéthary. Passionné du livre, il a commencé par illustrer des couvertures, puis des plaquettes et il a fini par réaliser des compositions importantes pour des ouvrages édités par lui ou par des sociétés bibliohiliques. De Jammes, il a illustré et édité en 1953 une plaquette de luxe intitulée Deux Femmes.

DELAW, Georges (1874-1935)

Peintre, dessinateur, décorateur et illustrateur. D’abord dessinateur humoriste. Il signe souvent « G. D. Ymagier de la Reine » ses dessins qui se signalent par leur délicatesse et leur poésie. Edmond Rostand lui fit peindre cinq panneaux pour le fumoir de sa villa d’Arnaga à Cambo, sur le thème des vieilles chansons françaises. Il fut décorateur pour des transatlantiques et illustrateur de Perrault, Andersen, Poe, France, des frères Fischer, de Georges Ponsot… du Roman du Lièvre de Jammes.

DENIS, Maurice (1870-1943)

Peintre, peintre mural, créateur de vitraux, mosaïques, tapisseries, sculpteur, écrivain, illustrateur et graveur. Entre en 1888 à l’Académie Jullian, puis à l’école nationale des Beaux-Arts. Découvre Gauguin et fonde avec des amis la confrérie des Nabis (« les Prophètes »). Fut l’un des fondateurs du Salon d’Automne. Découvre les primitifs (Fra Angelico) en Italie en 1895. C’est chez Henri Lerolle qu’il fait la connaissance de Jammes. En 1931, le Cercle Lyonnais du livre fait imprimer Ma fille Bernadette à 175 exemplaires avec des dessins de Maurice Denis, gravés sur bois par Jacques et Georges Beltrand.

DUHÊME, Jacqueline (1927)

Matisse l’a choisie comme modèle pour la Vierge de la chapelle de Vence. Très liée à Jacques Prévert. Elle fut aussi auteur de cartons de tapisseries et illustratrice à Elle.

ESPAGNAT, Georges d’

Peintre, graveur, décorateur. Appartient au groupe d’artistes qui firent le succès du Courrier français. A illustré Clairières dans le ciel, au moyen d'aquarelles traduites sur pierre par Suzanne Humbert, Paris, Le Livre contemporain, 1948.

FERRAND, Jacques

A illustré avec fantaisie et esprit plusieurs livres, dont les Fables de La Fontaine, L’Enfance de Saint-Louis, Robinson Crusoë, Les Robinsons suisses. On lui doit aussi des dessins dans diverses revues, d’excellentes images publicitaires en couleur, la décoration de nombreux appartements et la composition décorative du Pavillon pontifical à l’exposition de 1937.

FRANC-NOHAIN, Marie-Madeleine (1879-1942)

Femme du poète Franc-Nohain, mère de l’animateur Jean Nohain (« Jaboune ») et du comédien Claude Dauphin. Artiste de la famille de Kate Greenaway ou de Maurice Boutet de Monvel, adepte de la ligne claire, Marie-Madeleine Franc-Nohain a illustré un grand nombre de livres pour enfants : Jeux, Contes et Images, Rondes et Chansons, mais aussi Le Bon Dieu chez les enfants de Francis Jammes, à la Librairie Plon, en 1936.

FRESNAYE (de La), Roger-François (1885-1925)

Peintre, illustrateur, sculpteur et graveur. Élève de Paul Sérusier et Maurice Denis. Ses illustrations pour Le Roman du Lièvre ont été réalisées en 1909 et exposées au Salon d’Automne en 1910. Mais le livre, enluminé « d’azur et d’or comme un missel séraphique » (ce sont les mots de Francis Jammes en personne) ne paraîtra qu’en 1929. Roger de La Fresnaye a aussi illustré les Illuminations de Rimbaud et Tête d’or de Claudel.

GALANIS, Demetrios (1882-1966)

Graveur, peintre et illustrateur, d’origine grecque, naturalisé français. A illustré Ronsard, Vigny, Nerval, Carco, Alain-Fournier, J. de Lacretelle, P. Morand… Une exposition lui a été consacrée à la Bibliothèque Nationale en 1963. A réalisé le frontispice et des dessins originaux gravés sur bois pour Le Deuil des Primevères, Paris, Georges Crès et Cie, 1920.

GEORGET, Henri (vers 1890-1915)

Peintre né à Épernay, mort en Argone en 1915. Il figura au Salon d’Automne en 1907 et 1910, et à la Société Nationale des Beaux-Arts dont il était membre. Il rapporta de nombreuses œuvres du séjour qu’il fit en Provence.

GRAU-SALA, Emilio (1911-1975)

Peintre, illustrateur et décorateur. École des Beaux-Arts de Barcelone. Venu en France dès 1932. De Francis Jammes, Grau-Sala a illustré Almaïde d’Étremont ou l’Histoire d’une jeune fille passionnée, mais aussi Pomme d’Anis, Élégies & Poésies diverses et « Il va neiger » dans L’Hiver : [recueil de textes de divers auteurs].

GROSS, Valentine, dite Valentine HUGO (1887-1968)

Ses gravures sur bois sont très nombreuses. La lithographie, la gravure sur cuivre et la pointe sèche semblent plus tardives. En 1923, le Pomme d’Anis édité par Émile-Paul est, apparemment, agrémenté de huit planches hors texte gravées sur cuivre par Valentine Hugo et d’une vignette gravée sur bois par Daragnès. Mais l’Association Francis Jammes conserve un exemplaire de ce livre avec la mystérieuse dédicace suivante : « Avec ma fidèle amitié, cette imposture, Valentine Hugo, Jean Hugo ». Tout s’explique quand on sait (grâce à la monographie d’Anne de Margerie) que les gravures exécutées par Valentine Hugo furent perdues chez l’éditeur et que c’est finalement son mari, HUGO, Jean (1894-1984), un arrière petit-fils de Victor Hugo, qui réalisa les planches.

JOFFRIN, Guily (1909-2006)

D’abord enseignante puis peintre et illustratrice à part entière. Études à l’École des Beaux-Arts de Paris, atelier Lucien Simon. A fait partie, pendant douze ans, des « Peintres témoins de leur temps ». Très nombreuses expositions en France et à l’étranger. A illustré Gérard de Nerval, Pierre Louÿs, Henri Troyat, Daphné du Maurier, Gilbert Cesbron et… Francis Jammes (Poésies choisies, Paris, La Bonne Compagnie, 1949). Elle a également composé des vitraux pour deux églises de Bretagne.

LABAT, Fernand (1889-1959)

Peintre et illustrateur né à Beautiran (Gironde). Élève de Paul Quinsac et de Gabriel Ferrier. Figure régulièrement aux Salons des Indépendants et d’Automne. A illustré les Méditations de Lamartine après les Géorgiques chrétiennes.

LACOSTE, Charles (1870-1959)

Cet ami de toujours (Voir Frédéric Chappey : L’Œuvre de Charles Lacoste, Mémoire de Maîtrise universitaire, Université de Paris X-Nanterre, 1981 et, ici, la rubrique AMIS) n’a illustré que deux livres de Jammes : La Légende de l’aile ou Marie-Élisabeth et un tome de la trilogie des Jeunes Filles paru au Mercure de France. Tardifs, ces travaux n’ont pu être réalisés en collaboration avec le poète.

LOTIRON, Robert (1886-1966)

Peintre et graveur. Ami de la Fresnaye, il fait partie de la « Bande Noire » (ainsi nommée en réaction contre le fauvisme et ses couleurs violentes) avec Dunoyer de Ségonzac, L. A. Moreau et Marchand. Parallèlement à son œuvre de peintre qu’il poursuivra sa vie durant, il s’est essayé au dessin d’illustration de 1919 à 1921. Cette expérience lui permet d’aborder, en 1926, la lithographie, technique dans laquelle sa personnalité peut s’exprimer pleinement. De très belles lithographies de Robert Lotiron illustrent ainsi De l'Angélus de l'Aube à l'Angélus du Soir (Paris, Marcel Sautier, 1947).

LUKA, Madeleine (1894-1989)

Le Poète Rustique est le premier livre illustré par Madeleine Luka. L’élaboration des illustrations de cet ouvrage a donné lieu à une correspondance importante entre le poète et la « peintresse », correspondance qui a été publiée par l’Association Francis Jammes en décembre 1984 (Bulletin n° 4) et juin 1985 (Bulletin n° 5). A également réalisé des illustrations (inédites) pour Le Deuil des Primevères. A peint trois tableaux autour de Francis Jammes : Le Deuil des Primevères en 1950 (Musée Mandet, Riom), Francis Jammes, sa femme et le chien Sultan en 1953 (Musée basque, Bayonne), Hommage à Francis Jammes en 1966 (Musée de Hasparren).

MARCHAND, Jean-Hippolyte (1883-1940)

Peintre, lithographe et graveur. Élève de Bonnat et H. Martin. Sociétaire du Salon d’Automne et du Salon des Indépendants. A aussi illustré Paul Claudel et Paul Valéry.

MILLET, Jean-François (1814-1875)

L’un des maîtres de l’école de Barbizon (Les Glaneuses ; L’Angélus…). Berger et laboureur au commencement de sa vie. Ce n’est qu’à dix-huit ans qu’il reçoit les premiers rudiments de dessin. Millet n’a évidemment pas illustré d’ouvrages de Francis Jammes : ce sont les Éditions Mermod (Suisse) qui ont réutilisé quelques-uns de ses dessins pour accompagner Jean de Noarrieu.

PARTARRIEU, Mattin (1946-)

Peintre et graveur issu d’une famille basque. Son père a d’abord travaillé dans une usine de chaussures à Hasparren avant de s’installer à Paris, en 1950, où il devint ouvrier imprimeur. Le jeune Partarrieu s’initie au dessin et apprend la lithographie. Son œuvre est souvent inspirée par son pays d’origine. A illustré Oyharçabal (Biarritz, J. & D. Éditions, 1988, préface de Yves-Alain Favre).

PERDRIAT, Hélène (1894-1969)

Peintre et graveur, portraitiste et décoratrice de théâtre. A illustré La Maison de Claudine (Colette), Madame Bovary (Flaubert), Quand on respire (Raymond Escholier). De Jammes, a illustré Cloches pour deux mariages de huit pointes sèches en couleurs (Paris, Éditions Jeanne Walter, 1929).

RENEFER, Raymond (1879-1957)

Peintre, élève de l’École des Beaux-Arts en section architecture, professeur. Il fut directeur artistique des éditions Flammarion et un illustrateur prolifique : Alphonse Daudet, Charles Maurras, Colette, Jules Renard, Paul Géraldy, mais aussi Pierre Loti, Charles de Bordeu et Jammes (Les Nuits qui me chantent, Paris, Ernest Flammarion, 1928).

ROUX, André (1900- ?)

Centralien. A fait carrière dans la Compagnie des wagons-lits comme ingénieur. Mais c’était aussi un passionné de dessin. Sociétaire des Dessinateurs humoristes. A illustré plusieurs livres dont L’Homme au gant de toile de Jean de La Varende ou Arbre mon ami de Minou Drouet. A également écrit un ouvrage dont il est l’illustrateur : Les Heures de la vie. A réalisé pour Clara d’Ellébeuse ou l’Histoire d’une ancienne jeune fille des aquarelles en couleurs, traduites en lithographies par lui-même, tirées sur presse à bras par G. Mousset et coloriées par Y. F. Wil, dans les ateliers de P. Lecourt, Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1950.

ROY, Bernard (1888-1953)

Peintre et écrivain. Bernard Roy et Jammes ont échangé une correspondance pleine de fantaisie et d’humour, entre 1919 et 1937. L’Association Francis Jammes possède quelques doubles de lettres du poète à B. Roy.

VETTINER, Jean-Baptiste (1871-1935)

Graveur sur bois. Élève de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, il acheva sa formation dans les ateliers parisiens réputés. D’abord peintre verrier, c’est comme graveur sur bois qu’il atteignit le sommet de son art. Ses ouvrages les plus remarquables concernent Pierre Loti, Théocrite et Francis Jammes. De Francis Jammes, il a illustré Les Géorgiques chrétiennes (1020) et Almaïde d’Étremont (1921). « Je tiens J.-B. Vettiner pour l’un des trois plus grands artistes qui me firent l’honneur d’illustrer quelques-unes de mes œuvres », écrit Francis Jammes dans une chronique du 18 décembre 1935 pour La Liberté du Sud-Ouest. Francis Jammes et Vettiner se rencontrèrent à Orthez vers 1910 alors que l’artiste exécutait une décoration intérieure de l’Église Saint-Pierre. Ils se lièrent d’amitié et se revirent plusieurs fois, bien que Jammes affirme le contraire dans l’hommage qu’il rendit au peintre-graveur au moment de son décès.

Bibliographie : 1/ Francis Jammes ses amis peintres et sculpteurs ses illustrateurs : catalogue de l’exposition organisée par l’Association Francis Jammes, le Musée des Beaux-Arts de Pau, la Bibliothèque Municipale de Pau à l’occasion du Cinquantenaire de la mort de Francis Jammes, Biarritz, J&D Éditions, 1988.

2/ Jean-Pierre Melot : « Francis Jammes et les artistes, son œuvre illustré », T.E.R. de Maîtrise, Université de Bordeaux III, 1990.

3/ Jean-Pierre Melot : « Les illustrateurs de Francis Jammes », Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 18, décembre 1992 (pp. 4-42).

La poésie de Francis Jammes rompt de façon spectaculaire avec les écoles poétiques qui dominent (et s’essoufflent) à l’extrême fin du XIXème siècle. En particulier avec le symbolisme qui, lui-même, avait voulu s’émanciper d’un romantisme profus et s’opposer au naturalisme (dominé par Zola) comme au formalisme parnassien. Dès son apparition, le symbolisme (Mallarmé ne se posa jamais en chef d’école) fut quant à lui un mouvement dont le substrat philosophique ne pouvait produire ni unité de pensée ni unité de forme. À son déclin, sans qu’on puisse s’en étonner, il s’effrita en écoles à retentissants manifestes que Robert Mallet a malicieusement recensées :

- en 1887, le vers-librisme de Gustave Kahn et l’instrumentisme de René Ghil ;

- en 1888, le romanisme de Jean Moréas ;

- en 1890 et 1891, le magnificisme de Saint-Pol-Roux, le magisme de Joséphin Péladan et le socialisme de Rodolphe Darzens ;

- en 1892, l’anarchisme de Laurent Tailhade et Félix Fénéon ;

- en 1893, le paroxysme de trois Belges : Verhaeren (le poète du mouvement), Eekhoud (son romancier) et Mockel (son théoricien) ;

- en 1895, l’ésotérisme de Victor-Émile Michelet et d’Édouard Schuré ;

- en 1896, le naturisme de Saint-Georges de Bouhélier (qui tenta d’abord, mais en vain, d’annexer Francis Jammes).

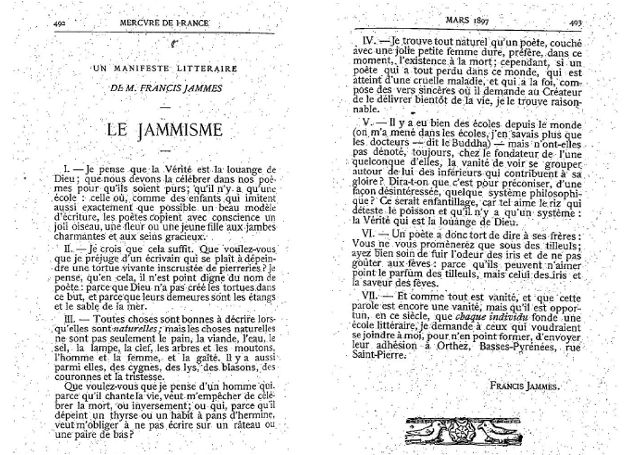

En janvier 1897, dans la chambre grise de la Maison Sarrailh, à Orthez, Francis Jammes écrit son « manifeste jammiste ».

Sans doute ce manifeste répond-il d’abord et surtout au naturisme et à son fondateur. Une lettre à Gide du 20 janvier 1897 montre que son impulsif signataire regretta tout de suite la publicité que pouvait lui faire ce mouvement de colère. Par deux canaux différents, il tenta d’empêcher la publication son texte :

Je suis un âne et je viens de commettre une ânerie. […] J’ai envoyé, hier, à Vallette un petit manifeste cocasse et très spirituel que me suscita, sans que je l’y nomme, la rosserie de Bouhélier envers toi et Fort. […] Je viens d’envoyer, aujourd’hui, 20, une dépêche à Vallette pour qu’il me renvoie ce manifeste où j’ai l’air de me tailler une réclame personnelle. […] Va au Mercure immédiatement t’assurer que Vallette m’a renvoyé cela ; et que je n’ai rien à craindre.

En vain. Le directeur du Mercure de France n’obtempéra pas. La fantaisie du texte lui parut prometteuse pour la revue et pour un poète en devenir, au demeurant déjà reconnu en France (par Gide, Mallarmé, Henri de Régnier, Edmond Jaloux, Henri Ghéon…) et en Belgique (voir la revue bruxelloise Le Coq Rouge et l’article de Georges Rency…). Le manifeste jammiste fut rendu public en mars.

Que dit-il, et de quelle manière ?

Le poète y défend d’abord – et sérieusement – l’idée « que la vérité est la louange de Dieu » puis que « toutes choses sont bonnes à décrire lorsqu’elles sont naturelles ». Sa colère n’est pas feinte. Mais, c’est l’un des traits de son caractère, Jammes éprouva l’envie de se moquer des bruyantes et pléthoriques écoles qui tentaient d’occuper le devant d’une scène littéraire surchauffée. Et c’est en souriant qu’il prend congé au septième et dernier paragraphe de sa profession de foi :

Et comme tout est vanité et que cette parole est encore vanité,

mais qu’il est opportun, en ce siècle,

que chaque individu fonde une école littéraire,

je demande à ceux qui voudraient se joindre à moi pour n’en point former, d’envoyer leur adhésion à Orthez, Basses-Pyrénées, rue Saint-Pierre.

Mi-sérieux mi-plaisant, ce manifeste – comme Alfred Vallette l’avait pressenti – attira vers Jammes la sympathie de lecteurs nombreux et parfois influents comme Adrien Mithouard, le fondateur d’une revue intitulée Le Spectateur catholique à laquelle collaboraient déjà Léon Bloy, Maurice Barrès, Georges Clemenceau, Juliette Adam...

À vrai dire, avec Robert Mallet, on a cependant tout lieu de penser que « le manifeste essentiel du jammisme » date plutôt de l’année suivante (1898) et qu’il faut aller le chercher dans la Préface du premier grand recueil, De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir :

Mon Dieu, vous m’avez appelé parmi les hommes. Me voici. Je souffre et j’aime. J’ai parlé avec la voix que vous m’avez donnée. J’ai écrit avec les mots que vous avez enseignés à ma mère et à mon père qui me les ont transmis. Je passe sur la route comme un âne chargé dont rient les enfants et qui baisse la tête. Je m’en irai où vous voudrez, quand vous voudrez.

L’Angélus sonne.

Obéissance à un ordre supérieur et antérieur (divin et familial), lyrisme puisant à deux sources (la souffrance et l’amour), vocabulaire de tous les jours (et simplicité de la forme), note catholique (son égrènement quotidien dans l’œuvre comme dans la vie), l’essentiel du « Jammisme » est bien là. Les poèmes rassemblés dans De L’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir sont la parfaite illustration de ces quelques lignes. Immédiatement et inséparablement repérables, les traits les plus marquants du recueil pourraient être les suivants :

- la sincérité ;

- le triomphe de la sensibilité ;

- un sentiment religieux inspiré par la beauté de la Création ;

- l’amour de la nature (en particulier pour les animaux) ;

- la sympathie (au sens étymologique) pour les humbles et les souffrants ;

- une dilection toute particulière pour les jeunes filles ;

- un don d’observation d’une grande acuité ;

- un goût atavique pour l’ailleurs et l’exotisme ;

- le sentiment d’avoir vécu une vie antérieure ;

- une compréhension instinctive de la vie rustique ;

- un style simple et direct, une langue familière, des images simples, une suite de notations immédiatement perceptibles ;

- la propension à disséminer partout des portraits de l’artiste par lui-même.

Le retour à la foi, c’est encore Robert Mallet qui l’écrit, ne provoquera pas de cassure dans la ligne de l’œuvre mais un infléchissement de la courbe. Il est injuste d’opposer, selon la formule d’Anna de Noailles, « la rosée de Francis Jammes à son eau bénite », et donc de reléguer aux oubliettes tout ce qui est postérieur à 1905. Jammes, tout au long de sa longue vie d’écriture, a obstinément cru à la beauté de la création, au pouvoir de la sincérité et à la vérité de la poésie. Après 1905, ces convictions forment un tout infrangible : le vrai poète n’est là que pour chanter un monde consacré par la Présence divine.

C’est peut-être dans un texte intitulé « Le Poète et l’Inspiration » (in Champètreries et Méditations, Horizons de France, 1930) que le Jammes d’après la conversion a le mieux défini la fonction du poète. Pour lui, désormais, un poète ne sera pas moins qu’un passeur investi d’une mission divine, un inspiré proche de ce primitivisme qui caractérise les mystiques :

Le poète est ce pèlerin que Dieu envoie sur la terre

pour qu’il y découvre des vestiges du Paradis perdu et du Ciel retrouvé…

C’est l’homme à qui Dieu restitue la splendeur… Il a ce privilège d’entendre, mieux

qu’un mortel ordinaire, les voix qui nous découvrent le Ciel… Dans tout poète il y a un mystique.

Dans les dernières années, Jammes réitérera cette profession de foi. C’est le cas, le 20 mai 1933 par exemple, dans une Chronique de la Liberté du Sud-Ouest :

Depuis que l’art existe, et il n’existe que pour cela, son but fut de considérer la nature et l’homme sous leur jour le plus beau, leur restituant un peu de la lumière du Paradis Terrestre qui fut un avant-goût de cette « lumière de gloire » qui nous unit à Dieu dans la vision béatifique.

Si, après 1905, Jammes n’oublia plus la préoccupation apostolique, il n’en perdit pas le génie de l’image. Au demeurant, parmi les traits les plus marquants du Jammisme, s’il fallait en isoler un, le traitement de l’image fut tout de suite ce par quoi le poète se distingua des symbolistes. L’image, chez Jammes, compare mais ne symbolise pas : un arbre est un arbre, pas, à toute force, un valant pour de l’homme pris entre la terre et le ciel, des forces chtoniennes et des aspirations ouraniennes… Jammes décrit d’instinct, sans interpréter. « Il dépeint plus qu’il n’analyse, sent plus qu’il ne raisonne », note Robert Mallet.

Bibliographie : 1/Francis Jammes et André Gide. Correspondance 1898-1938. Introduction et notes de Robert Mallet, Paris, Gallimard, 1948 (lettre 69, p. 97). 2/ Robert Mallet : Francis Jammes, collection « Poètes d’aujourd’hui », Éditions Pierre Seghers, 1950, p. 32 ; 3/ Robert Mallet : Francis Jammes sa vie, son œuvre, Mercure de France, 1961, pp. 107-108 ; 4/ Monique Parent : « Le Manifeste du jammisme. Essai d’analyse », Bulletin de l’Association Francis Jammes, n° 25 (juin 1997), pp. 9-22.

Bibliographie : Jacques Le Gall : « Francis Jammes, Poète lyrique », Pyrénées, n° 252 (Bulletin pyrénéen n° 494), août 2012, pp. 94-95.