Cette chronologie reprend le découpage en quatre volumes des Mémoires de Francis Jammes en ajoutant, comme le fit Robert Mallet, une partie intermédiaire (« En Dieu ») entre le volume III et le volume IV, posthume et inachevé :

De l’Âge divin à l’Âge ingrat (1868-1888)

L’Amour, les Muses et la Chasse (1889-1897)

Les Caprices du Poète (1898-1903)

En Dieu (1904-1913)

Le Patriarche et son troupeau (1914-1938)

Elle s’appuie aussi sur la chronologie qu’avaient établie Mlle Madeleine Cottin et M. Gérard Willemetz pour la Bibliothèque nationale en 1958 (vingtième anniversaire de la mort de Francis Jammes). Elle tient bien sûr compte des travaux ultérieurs : ceux de Robert Mallet, mais aussi ceux de Jean Labbé et de l’Association Francis Jammes.

1797

Naissance à Orthez de Jean-Baptiste Jammes le 24 Floréal an V (13 mai 1797). Le 7 août 1818, il obtient le grade de docteur en médecine. Il s’établit en Guadeloupe où il décédera le 12 janvier 1857, à Goyave.

1831

Naissance à Pointe-à-Pitre, le 18 août 1831, de Louis-Victor Jammes, père de Francis Jammes.

1838

Arrivée en France d’Octave et de Louis-Victor Jammes, fils de Jean-Baptiste, fixé à la Guadeloupe. Les deux enfants sont confiés à leurs deux tantes protestantes d’Orthez : Clémence et Célanire.

1864

20 septembre : mariage de Louis-Victor Jammes et d’Anna Bellot, à Navarrenx, en Béarn (Basses-Pyrénées).

1866

Naissance d’une fille, Marguerite.

De l'âge divin à l'âge ingrat (1868 - 1888)

1868

6 août : naissance de Paul Claudel. – 2 décembre : naissance de Francis Jammes, à Tournay (Hautes-Pyrénées). Baptême le lendemain.

1869

22 novembre : naissance d’André Gide.

1873

Francis Jammes entre à l’école.

1875

Juin : la famille quitte Tournay. Le père va rejoindre son poste de Receveur des finances à Sauveterre-de-Gironde. Francis, sa mère et sa sœur vont habiter à Pau, passage Serviez, chez les grands-parents maternels, Hortense et Augustin Bellot. La colonie espagnole réfugiée dans la brillante cité impressionne l’enfant qui suit les cours des demoiselles Letourneau.

1876

Mai : la famille est réunie à Saint-Palais (Basses-Pyrénées) où Louis-Victor Jammes vient d’être nommé Receveur. L’enfant est externe au collège de l’Abbé Duc. Il y déteste presque tout. Il en est retiré avant la fin de l’année. Fréquente ensuite l’école primaire de M. Sabre (O : Ms 162), où les élèves lui réservent un assez mauvais accueil. L’aversion de Francis Jammes pour l’école a pris à Saint-Palais son tour définitif. En lisant un poème pourtant médiocre, l’enfant découvre que « les lignes étaient vivantes, que deux à deux elles se répondaient par la rime et qu’elles enchantaient mystérieusement. »

1878

Francis est confié à ses grands-parents pour suivre les cours du lycée de Pau : cette période scolaire est « noire comme de l’encre, stérile comme le sol de l’étude ». En cours d’année, il revient chez ses parents. Son père se charge de son instruction.

1879

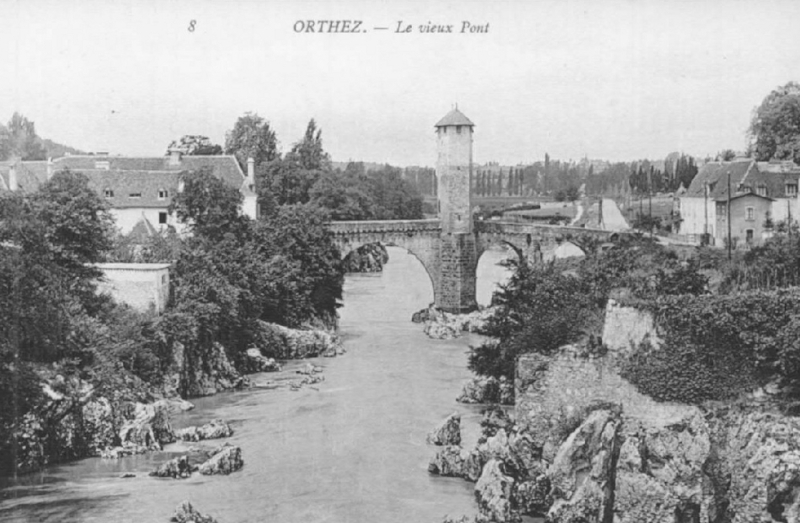

Novembre : Louis-Victor Jammes, en désaccord avec son administration, se met en disponibilité. Installation temporaire à Orthez. Francis retrouve l’antique maison de la rue Saint-Pierre découverte dans la prime enfance. Le grand-oncle Auguste et la grand-tante Clémence sont morts. Seule y demeure Célanire, pittoresque mais intransigeante : « Tu as une nature rétive. Il faut que l’on te plie comme l’osier quand il est jeune ».

1880

Janvier : L’enfant est envoyé à Assat, chez l’oncle mexicain, puis à Pau, chez ses grands-parents Bellot. Répétitions « avec un instituteur rose et grassouillet qui s’appelait M. Franc ». 12 mars : Louis-Victor Jammes est nommé à Bordeaux. La famille s’installe au 196, Cours des Fossés (aujourd’hui 15, Cours Pasteur). Octobre : Francis Jammes entre en 9ème au lycée. Lecture de Jules Verne.

1881

Juin : première communion.

1883

Début de l’amitié avec Charles Lacoste, passionné par le dessin et la peinture, et avec Charles Veillet-Lavallée. Rencontre avec le botaniste Armand Clavaud.

1884

L’élève de 5ème est consigné au lycée pour avoir « regardé des fleurs pendant le cours d’histoire ».

1885

Flâneries sur le port. Année des « premiers éveils de la sensualité ».

1886

Mars : Francis compose un poème à la gloire de Pasteur qui lui vaut d’être exempté de toute punition par M. Cosme, son professeur de Lettres. Pendant une retenue, il lit Les Fleurs du Mal. – Premier et pur amour pour une inconnue du quartier des Capucins. Elle incarnera la « Muse » inspiratrice. L’image d’une grave jeune fille cousant derrière des carreaux verts hantera l’œuvre à venir. – Le sentimentalisme de l’adolescent n’empêche pas son goût de la farce. – Mort de la grand-mère Bellot.

1887

10 décembre : première publication : "Sabbat" (poème très baudelairien) dans Le Chat Noir (organe des chansonniers parisiens).

1888

Écrit un poème classique qu’il dédie à un nouvel ami d’origine créole : Jean Segrestaa. – Juillet : recalé au baccalauréat. Le candidat, qui avait obtenu de ne pas faire sa rhétorique au lycée de Bordeaux, récolte un zéro en français, pour n’avoir pas su exposer la donnée du Vert-Vert de Gresset. – Malade, le père obtient un congé : la famille Jammes est accueillie à Assat par l’oncle maternel, Ernest Daran. – Vacances à Pau et Navarrenx. Rencontre une jeune fille « très parc anglais » nommée Odile. Découvre sa poésie dans la maison d’Assat : « C’est dans une petite chambre bleue que j’ai découvert ma poésie, à Assat, dans l’après-midi déclinant, un certain soir. On entendait sous les cèdres les cris mélancoliques des enfants et les rires des jeunes filles. » – Septembre : inaugure un carnet de poèmes intitulé Moi (P : Ms 267). – 3 décembre : mort du père.

L'AMOUR, LES MUSES ET LA CHASSE (1889 - 1897)

1889

La famille revient à Orthez où Louis-Victor Jammes a voulu être enterré. Séjour provisoire chez la tante Célanire, 8 rue Saint-Pierre (actuellement le 16). Orthez rend au jeune homme son équilibre nerveux : il y fréquente le Cercle, riche « de fortifiants échantillons humains » et y découvre la correspondance du grand-père créole. – Entre comme stagiaire chez maître Estaniol, ancien camarade de son père. Lors des longues veillées, continue d’écrire des poèmes dans son carnet Moi. Se familiarise avec la vie campagnarde lors d’un stage de « poète rural » : le jeune homme pêche, chasse, herborise. – Été : accompagne sa mère à Lourdes. Abandonne définitivement la carrière d’homme de loi. – Amitié avec le jeune poète anglais Hubert Crackanthorpe, en villégiature à Orthez, parent par sa mère du poète lakiste Wordsworth. Tête-à-tête (il durera seize ans) avec une mère attentive et compréhensive.

1890

Juillet : mariage de Marguerite Jammes avec Ernest Caillebar, propriétaire terrien à Estang (Gers).

1891

Francis Jammes se rend souvent chez les Lacoste, à Bordeaux, mais aussi à Irun et à Estang. – Automne : chasse à la palombe à Sus avec Henri Dufaur. – Encouragé par Amaury de Cazanove, publie sa première plaquette : Six sonnets, à Orthez, imprimerie de Goude-Dumesnil.

1892

Deuxième plaquette : Vers, à Orthez, imprimerie de Goude-Dumesnil. – Nombreux séjours chez l’oncle et la tante d’Assat : se lève tôt, se plonge dans l’eau froide, chasse en compagnie de sa chienne Flore, écrit des vers.

1893

Mai : troisième plaquette : Vers, à Orthez, imprimerie de Goude-Dumesnil. Cette fois, le poète a tiré de son carnet secret les poèmes les plus personnels. – Hubert Crackanthorpe, qui a sélectionné vingt et un poèmes remontant tous à la période 1888-1889, envoie la plaquette à Stéphane Mallarmé, André Gide, Henri de Régnier : Jammes en reçoit des lettres de félicitations. – Fin d’année : pèlerinage à Cadalen (Tarn), village de ses ancêtres.

1894

Frédéric-Arthur Chassériau présente Jammes à Pierre Loti qui patronne la publication de Vers, chez Ollendorf. – Nouveaux éloges de Mallarmé, Gide, Régnier et critique favorable de Léon-Paul Fargue. – Crackanthorpe est reparti à Londres. Début de l’amitié avec l’écrivain béarnais Charles de Bordeu et le musicien Henri Duparc.

1895

Décevante entrevue avec Pierre Loti, chez Chassériau, à Biarritz. – Échec du projet de publication d’un album de vers inspiré par Baudelaire. – Printemps : « explosion simultanée » de toutes les « puissances lyriques ». – Écrit d’un trait Un Jour (O : Ms 218), poème dramatique en quatre scènes. – Juillet : contrat d’édition de Un Jour avec le Mercure de France. Gide assume les frais d’édition. L’œuvre paraît en septembre. – Octobre : premier voyage à Paris. Rencontre le jeune Henry Bataille, le poète Albert Samain, le musicien Raymond Bonheur (correspondance, P : Ms 230) et Alfred Vallette, directeur du Mercure de France. (correspondance, P : Ms 229), assiste au mariage de Henri de Régnier et de Marie de Heredia. Au retour, compose Le Poème d’Ironie et d’Amour (O : Ms R13 et P : Ms 133-01). – Décembre : rencontre avec le peintre Eugène Carrière chez Paul Lafond, graveur et conservateur du musée des Beaux-Arts de Pau.

1896

Controverse littéraire entre Gide et Jammes à propos d’un fragment des Nourritures terrestres. – Jammes s’éprend d’une jeune fille qu’il désigne dans ses œuvres sous le nom de Mamore. – Mars : invité par Eugène Rouard, Jammes rejoint Gide et sa femme en Algérie. – Retour solitaire à Orthez et visites à Amaury de Cazanove (à Sallespisse), Dufaur (à Sus), Bordeu (à Abos), Louis Barbey (à Castétis), Reclus (à Orion). – Publication des Notes sur des Oasis et sur Alger (O : Ms 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e). – Rencontre, à Pau ou Orthez, de François Coppée. – Fin d’année : répétitions de Un jour au Théâtre de l’Œuvre. Échec de l’entreprise.

1897

Janvier : Yvette Guilbert chante Francis Jammes au Théâtre du Gymnase. – La Naissance du Poète paraît aux Éditions du Coq Rouge, à Bruxelles. – Jammes se plaint à Charles-Louis Philippe de croupir dans « un Sahara de silence ». – Mars : première lettre de Paul Claudel, jeune vice-consul de France à Han-Kéou. – Le « Manifeste du Jammisme » paraît dans le Mercure de France. – Nouvelle polémique entre « le Pâtre des berges » (Gide) et le « Faune » (Jammes) à propos des Nourritures terrestres. – Rédaction de La Mort du Poète, troisième volet du triptyque après La Naissance du Poète et Un Jour. – Été : séjour en montagne et promenades dans la campagne basque en compagnie de Mamore. Jammes écrit plusieurs poèmes importants. – Nouveaux hommages, en particulier de Saint-Georges de Bouhélier (initiateur du naturisme), Remy de Gourmont, François Coppée, Charles Guérin. – Automne : « l’amour fut ardent comme un héros de Cervantès ». – Septembre : visite à Orthez d’Albert Samain et Raymond Bonheur. – 4 octobre : installation de la mère et de son fils Maison Chrestia, à Orthez (siège actuel de l’Association Francis Jammes).

Les caprices du poète (1898 - 1903)

1898

Janvier : rupture déchirante avec Mamore après quelques mois de passion. À la douleur de cette rupture s’ajoutent des deuils : mort du grand-père Bellot le 4 et de l’oncle Mexicain le 21 – Visite de Jean de Tinan à Orthez. – Séjour à Bordeaux chez Charles Lacoste et pèlerinage dans le quartier des Capucins. – Visite de Charles Guérin à Orthez. – Avril : De l’Angélus de l’Aube à l’Angélus du Soir, au Mercure de France, sous la forme du traditionnel in-18° à couverture jaune, ornée du caducée et du pétase ailé. – Souffrances et excursions à Fontarabie, en Espagne, de l’autre côté de la Bidassoa. – Lettres réconfortantes de Barrès et de Claudel. – Juillet : Quatorze prières, Orthez, imprimerie de E. Faget. (P : Ms 452/14, O : Ms 6 ; O : Ms 165) – Visite de Marcel Schwob et Marguerite Moreno à Orthez. – Septembre-octobre : séjour chez Gide, au château de la Roque-Baignard (Calvados). – « Élégie quatrième ». – Séjour à Magny-les-Hameaux chez le musicien Raymond Bonheur (visite de Versailles et de Port-Royal). – Début de l'amitié avec Arthur Fontaine. – Retour à Orthez : nouvelles Élégies et souvenir douloureux de Mamore.

1899

Février : Francis Jammes est, avec Henri Duparc, témoin au mariage de Charles de Bordeu. – Hiver : composition de nouvelles Élégies. – Invention de Clara d’Ellébeuse puis, en avril-mai, composition du poème dialogué La Jeune Fille nue. – Printemps : visite de Thomas Braun et bienfaisante solitude à Orthez – Juin : Clara d’Ellébeuse ou l’histoire d’une ancienne jeune fille paraît au Mercure de France (P : Ms 526). – Juillet : La Jeune Fille nue paraît dans L’Ermitage. – Fin de l’été : découverte de la Provence avec sa mère (née à Sisteron), de la Grande Chartreuse et de Chambéry : pélerinage aux Charmettes, dans les pas de Jean-Jacques Rousseau. – Compose Le Poète et l’Oiseau, dédié à Charles Guérin.

1900

22 mars : conférence à Bruxelles à la Libre Esthétique : Les Poètes contre la Littérature (O : Ms R6). Visite la Belgique (Bruges et Anvers : visite à Max Elskamp) ainsi que la Hollande où il écrit le poème « Amsterdam » (P : Ms 452/20). À Paris, à l’aller, il avait rencontré Debussy et Odilon Redon ; au retour, il est reçu avec Gide, par Paul Claudel. – Pénible retour à Orthez : chagrin sentimental et éreintement littéraire par Catulle Mendès et Gaston Deschamps. Naissance de la deuxième fille spirituelle : Almaïde d’Étremont. – Été : les « sirènes spécieuses » à Pau. – Séjour à Estang. – Avec Arthur Fontaine à Biarritz puis dans les Pyrénées. – 18 août : mort d’Albert Samain. – Écrit l’admirable Élégie à Samain (O : Ms 257). – Écrit aussi les acides vingt-six chapitres intitulés Existences, sous-titrés « Et c’est ça qui s’appelle la vie » : satire des mœurs orthéziennes et défense des humbles (« Vous seuls avez de la dignité, les pauvres »).

1901

23 mars : Le Deuil des Primevères, au Mercure de France. – 8 mai : visite de Charles Guérin et séjour sur la côte basque. – Juin : Almaïde d’Etremont (P : Ms 527), au Mercure de France, suivi de Notes, Deux proses, Sur Jean-Jacques Rousseau et Madame de Warens, aux Charmettes et à Chambéry. – Juillet : commence Jean de Noarrieu à Orthez : exaltation virgilienne des travaux rustiques, de la simplicité des cœurs, de la sensualité des corps. – Achève Jean de Noarrieu à Gavarnie et rencontre le célèbre pyrénéiste Henry Russell – Escapades paloises et pittoresques repas à l’Hôtel des Balances. – Jean de Noarrieu, dans L’Ermitage.

1902

28 mars : mort de Flore, la chienne amie. – Avril : idylle dans un domaine des environs d’Orthez (chez ses amis Barbey) avec Mlle Antoinette Meunier, fille d’un médecin palois. Sous le nom de Nette, cet idéal de « la jeune fille à l’âme toute claire » inspirera plusieurs des élégies qui seront regroupées en 1905 dans Tristesses (P : Ms 278). – Printemps : Le Roman du Lièvre est achevé à Bielle, village de la vallée d’Ossau (Basses-Pyrénées). – Visites à Orthez, dont celle du poète Jacques Dyssord et du cher professeur Léon Moulin. – Premières ombres sur l’amitié avec André Gide (désaccords croisés sur Existences et L’Immoraliste). – Le Triomphe de la vie (regroupe Jean de Noarrieu et Existences), au Mercure de France. (P : Ms 433) (O : Ms 220). – 25 juin : première lettre à Anna de Noailles. – Septembre : Le Roman du Lièvre, dans le Mercure de France. – Ébauche de Jonquille ou l’histoire d’une folle (P : Ms 452/28), roman inachevé dont le manuscrit (il faisait partie de la collection Jean Labbé) est conservé à Pau.

1903

Pour oublier ses chagrins et se divertir, Jammes circule beaucoup : sur la côte basque où il va voir Arthur Fontaine, à Estang chez sa sœur, à Bordeaux chez Gabriel Frizeau, à Bagnères-de-Bigorre en compagnie de Paul-Jean Toulet pour y rencontrer Marcel Schwob et Marguerite Moreno, à Saint-Georges de Didonne pour de nouveau y retrouver Arthur Fontaine. – Rencontres : du mathématicien Tannery, de Charles Lacoste, de Déodat de Séverac, d’Odilon Redon. – Le Roman du Lièvre paraît en volume au Mercure de France, dédié à Louis Barbey. (P : Ms 438) (P : Ms 452/23) – Invention de la troisième fille spirituelle et rédaction de Pomme d’Anis ou l’histoire d’une jeune fille infirme : « Pomme d’Anis boite, mais ce lui est presque une grâce »... L’idée du roman vient d’une scène que Jammes a surprise en gare de Mont-de-Marsan, tandis qu’il revenait d’Estang.

En Dieu (1904 - 1913)

1904

Février : Pomme d’Anis, dans la Renaissance latine. – L’Ermitage publie des pensées philosophiques de Jammes. – Lectures favorites : Homère, Ésope, Théocrite, Virgile, Ovide, Ronsard, Hugo, Leconte de Lisle, Heredia, Plessis, Moréas, Bernardin de Saint-Pierre, Lamartine, Musset, Chanson de Roland, Don Quichotte, Fables de La Fontaine, Rêveries du promeneur solitaire, Robinson Crusoé... découvre aussi la poésie chinoise grâce à une anthologie que André Gide et Marcel Schwob lui ont offerte sans se concerter. – 30 avril : première lettre à Colette. – Automne : les parents de Nette refusent d’accorder la main de leur fille à un poète sans argent : « Plus rien. Je n’ai plus rien, plus rien qui me soutienne. ». – Nouvelle crise morale, retour progressif à la foi catholique et lettre à Paul Claudel. – 24 octobre : réponse habile et passionnée du Consul de France à Fou-Tchéou. – Décembre : édition pour les amis d’une carte postale qui ne pouvait qu’amplifier la légende autour de Jammes.

1905

15 mars : préface aux Dialogues de bêtes de Colette. – Juin : Le Poète et sa femme, dans L’Ermitage : poème dialogué en trois actes où se mêlent révolte et résignation, éléments mythologiques et autobiographiques. – Juillet : Claudel, qui avait débarqué de Chine au printemps, s’installe aux Eaux-Chaudes, en vallée d’Ossau (Basses-Pyrénées). – 7 juillet : « conversion », ou plutôt retour à la foi, sous les auspices de Dom Michel Caillava et de Paul Claudel. – Novembre : publication chez E. Faget, à Orthez, d’une plaquette intitulée Tristesses contenant vingt-quatre poèmes inspirés par Nette (P : Ms 278). – 30 novembre : Gide lit L’Église habillée de feuilles chez Arthur Fontaine pour quelques amis dont les Mithouard, Raymond Bonheur, Paul Claudel.

1906

Mars : Pensée des Jardins, au Mercure de France. – 25 mars, jour de l’Annonciation : pèlerinage au château du Cayla (situé sur la commune d’Andillac, non loin de Gaillac, Tarn), berceau de Maurice et Eugénie de Guérin, modèles de romantisme et de catholicisme. – 28 mars : L’Église habillée de feuilles paraît en plaquette (350 exemplaires) au Mercure de France. – Le poème écrit au retour du Cayla est achevé le 15 mai : il est encore intitulé Clairière (au singulier) dans le Ciel – Juin-juillet-août : ce qui va devenir En Dieu (O : Ms 142) paraît, toujours sous le titre Clairière dans le Ciel, dans la revue Vers et Prose. – Octobre : Clairières dans le ciel, au Mercure de France, réunit En Dieu, Tristesses, Le Poète et sa Femme, Poésies diverses, L’Église habillée de feuilles et confirme l’évolution vers la prosodie classique. L’Église habillée de feuilles se termine par Le Rosaire dont la partie 33 (« Les Mystères douloureux ») a été mise en musique par Georges Brassens (P : Ms 452/31).

1907

La légende du « Cygne d’Orthez » se répand à l’étranger et en France avec, en particulier, le « À la manière de… » concocté par Charles Muller et Paul Reboux mais aussi avec l’étude d’Edmond Pilon intitulée « Francis Jammes et le sentiment de la Nature ». – 5 mars : conférence au Palais d’Hiver de Pau : "Les Jeunes filles et les Fleurs" (O : Ms R6). – 17 mars : apprend la mort subite de Charles Guérin. – 1er avril : « Charles Guérin », Mercure de France. – Séjour en Espagne chez sa cousine directrice de la Maison de Saint-Maur. – 1er mai : Souvenirs d’enfance (O : Ms R1 et P : Ms 452/34) au Mercure de France. – Juin : voyage à Luneville pour s’incliner sur la tombe de Charles Guérin. – 14 juillet : une lettre lui est adressée de Bucy-le-Long (Aisne) par Mlle Geneviève (dite Ginette) Goedorp. – 18 août : Mlle Goedorp rencontre Jammes chez Aménaïde Lajuzan, à Pau. – 19 août : fiançailles à Lourdes. – 8 octobre : mariage à Bucy-le-Long. Le père Michel Caillava bénit l’union, Arthur Fontaine et Ernest Caillebar sont les témoins pour le marié. – Octobre : voyage de noce sur la côte basque, avec Hendaye pour épicentre. – 1er décembre : installation dans la maison « Major », à Orthez, avec sa mère et Diane, la nouvelle chienne de chasse. – 4 décembre : le couple reprend le chemin de Bucy-le-Long pour y passer les fêtes de Noël et du Jour de l’An. Francis Jammes y compose les vingt Poèmes mesurés, sortes de croquis pointillistes constitués, d’où le titre, de dix alexandrins.

1908

Printemps harmonieux dans la nouvelle demeure. – Avril : Poèmes mesurés, Mercure de France. – Jammes reçoit à Orthez la visite de Charles de Saint-André, un jeune homme passionné de poésie et de pêche. – Il fréquente les Chesnelong, M. Lamieussens, les membres de la conférence de Saint-Vincent de Paul et tous ceux qui « aux jours de Fête-Dieu, n’avaient point honte d’escorter le Christ ». – Mai : écriture de l’Églogue de Printemps, soit 449 alexandrins et cinq vers de treize syllabes consacrés à Alexandre de Ruchenfleur, un vieux notaire assez proche de Jean de Noarrieu mais nanti d’une foi aussi robuste que simple. – L’Églogue d’Été ou Paysanne est quant à elle écrite en vers libres, comme neuf autres poèmes pastoraux composés entre le 27 juin et le 7 juillet. – Juillet : Alexandre de Ruchenfleur paraît dans la revue L’Occident dirigée par Adrien Mithouard. 19 août : naissance de Bernadette. François, le voisin savetier (pour qui le poète vient d’écrire une églogue) est témoin officiel à la mairie d’Orthez.

1909

Janvier : Yvette Guilbert interprète au Gymnase des poèmes de Jammes. – Mars : onze Églogues sont réunies dans Rayons de miel, une œuvre toute de paix et de quiétude que publie La Bibliothèque de L’Occident à Paris. – Printemps : Mme Goedorp reçoit pendant un mois sa fille et son gendre dans l’Aisne. – Au retour, à Paris, le couple est reçu chez Gide. Début de collaboration à la nouvelle Revue Française. – Beaucoup de jeunes écrivains tournent les yeux vers Orthez : Francis Carco, Tristan Derème, Émile Despax, Alain-Fournier, Henri Pourrat, Jules Romains, André Lafon (La Maison pauvre), François Mauriac (Les Mains jointes), Robert Vallery-Radot (L’Eau du Puits). 25 décembre : naissance d’Emmanuèle.

1910

Mai : Ma fille Bernadette (O : Ms 163 et P : Ms 452/36), au Mercure de France est une action de grâce au Créateur et un poétique traité sur l’art d’être père. – Nouveau malentendu avec Gide qui refuse d’insérer dans la N. R. F. un article de Jammes écrit à l’occasion de la mort de Charles-Louis Philippe. – Juillet : écrit La Brebis égarée à Bucy-le-Long. – Excursion à Villeneuve-sur-Fère, pays de Claudel, à seulement trente-cinq kilomètres de Bucy. – Arrêt à Paris où Jammes lit La Brebis égarée devant un cénacle d’amis. – Se rapproche de la revue animée par Georges Dumesnil : L’Amitié de France. – Pour chanter « La beauté que Dieu donne à la vie ordinaire », se lance dans l’écriture des Géorgiques chrétiennes. – 16 décembre : parution du chant I de ce vaste poème lyrique et religieux au Mercure de France.

1911

Jammes écrit les chants III, IV, V et VI des Géorgiques chrétiennes : les chants III, IV et V paraîtront en revue entre avril et décembre. – 26 mars : rédaction de l’avertissement liminaire des Géorgiques chrétiennes. – Avril : visite de Valery Larbaud à Orthez. – 30 mai : un numéro des Tablettes est entièrement consacré à Jammes. – Août : visite de François Mauriac et André Lafon. – 20 août : naissance de Marie.

1912

Janvier : parution du chant VI des Géorgiques chrétiennes dans les Cahiers de l’Amitié de France. – 30 avril : achevé d’imprimer, en un seul volume, des Géorgiques chrétiennes, au Mercure de France (les sept chants avaient d’abord paru sous la forme de trois fascicules). – L’Académie française décerne à Jammes le prix Saint-Cricq-Théïs, d’une valeur de 3000 francs, pour Les Géorgiques chrétiennes. – Échec à l’élection de "Prince des Poètes" : c’est Paul Fort qui est élu. – Juillet : Vichy et relations cordiales avec Valery Larbaud. – Visite de Darius Milhaud venu faire entendre sa partition pour La Brebis égarée. – Septembre : séjour au manoir de Lassagne, à Moncrabeau, chez Georges Dumesnil avec l’équipe des Cahiers de l’Amitié de France : François Mauriac, André Lafon, Robert Vallery-Radot, Eusèbe de Bremond d’Ars. – Assiste aux vendanges chez sa sœur, à Estang. – Nommé par l’abbé Cauhapé membre du conseil paroissial de l’église Saint-Pierre d’Orthez, il éprouve une grande joie en observant que Charles de Bordeu a renoué avec la foi catholique.

1913

3 avril : se rend seul à Paris où il habite chez Arthur Fontaine et rencontre Anna de Noailles ainsi que Jean Cocteau. – 9 avril : répétition générale de la Brebis égarée au Théâtre de l’Œuvre de Lugné-Poe. – 10 avril : retour à Orthez. – 6 juin : naissance de Paul, le quatrième enfant, filleul de Paul Claudel. – La Légion d’honneur lui est refusée, pour des raisons qui ne sont pas que littéraires. – Automne : inquiétudes pour la santé de la petite Marie qu’il veille en relisant les Évangiles. En tire de très franciscaines « Méditations » qui paraîtront sous le titre de Feuilles dans le vent, au Mercure de France.

Le patriarche et son troupeau (1914 - 1938)

1914

Francis Jammes et sa famille sont en vacances à Mimizan (Landes) quand éclate la guerre. – Dispensé de mobilisation du fait de son âge (46 ans) et de ses quatre enfants, Francis Jammes est nommé administrateur de l’Ambulance de guerre, à Orthez : passe des heures auprès des grands blessés auxquels il fait la lecture, accompagne les plus valides dans leurs promenades, reçoit à sa table les originaires de l’Aisne, écrit des lettres aux familles... Écrit aussi en 1914, Ambulances de Béarn et de Bigorre (P : Ms 270) qui deviendra Provinciale durant la guerre (P : Ms 429).

1915

30 mai : naissance de Michel. – L’administrateur de l’Ambulance de guerre à l’asile protestant d’Orthez continue de se dévouer, ce qui lui laisse moins de temps pour écrire, sinon des courriers en relation avec sa tâche.

1916

Janvier : rencontre avec Marcel Proust chez Mme Alphonse Daudet (P : Ms 357). – Mars : Cinq Prières pour le temps de la guerre, à la Librairie de l’Art catholique. – Mai : Le Rosaire au soleil, au Mercure de France (P : Ms 448, Ms 453, Ms 454). – 23 décembre : conférence intitulée « La Voix des Fontaines de Lourdes » à l’Université des Annales à Paris.

1917

Jammes reçoit le "Grand prix de Littérature de l’Académie française" (d’un montant de 10 000 francs). – 28 juin : naissance d’Anne (sixième enfant). - Août : termine Monsieur le curé d’Ozeron. – Décembre : Conférence à Pau au profit des Œuvres municipales de guerre.

1918

Janvier : rencontre Anna de Noailles chez Arthur Fontaine. – 2 février : nouvelle conférence, intitulée « Le Rivage des Cieux », aux « Annales » à Paris. – Monsieur le Curé d’Ozéron, au Mercure de France – 11 novembre : chassait la bécasse dans la campagne orthézienne quand les carillons de l’armistice sonnèrent à toute volée. 560 écrivains français (recensés) ont perdu la vie pendant la guerre. Parmi eux figurent plusieurs amis de Francis Jammes, parmi lesquels Alain-Fournier, Olivier Hourcade, André Lafon, Léo Latil, Jean de la Ville de Mirmont. – 14 décembre : naissance de Françoise, septième et dernier enfant.

1919

Février : La Vierge et les sonnets, au Mercure de France. Voyage à Paris en vue de sa candidature à l’Académie française. – Mars : La Rose à Marie (P : Ms 524) chez Édouard-Joseph. – Avril : Une Vierge, chez Édouard-Joseph. – Août : La Noël de mes enfants, chez Édouard-Joseph.

1920

Janvier : Le Poète Rustique, au Mercure de France. – 3 juin : premier échec à l’Académie française (le médiéviste Joseph Bédier est élu avec 20 voix et succède à Edmond Rostand. Francis Jammes recueille huit voix et Paul Fort deux).

1921

Janvier : Épitaphes, à l’Art catholique (P : Ms 439 et 440). – Mars : Le Livre de Saint-Joseph, chez Plon (P : Ms 430, P : Ms 452/39 et O : Ms 226). – 16 avril : conférence sur Henri Duparc à Bordeaux. – Août : à la suite d’un héritage providentiel, la famille Jammes quitte Orthez et s’installe à Hasparren, maison Eyhartzea. – Été : visites d’Anna de Noailles puis de Henri Ghéon. – Septembre : Mémoires (tome I) : De l’Âge divin à l’Âge ingrat, chez Plon. – Novembre : Le Tombeau de Jean de La Fontaine, au Mercure de France. Le Bon Dieu chez les enfants (P : Ms 447), chez Plon. – Décembre : conférence à Bruxelles sur « Le Poète », à la demande de Thomas Braun.

1922

Mars : Le Poète et l’inspiration, à Nîmes, chez A. Gomès. – Août : Mémoires (tome II) : L’amour, les Muses et la Chasse, chez Plon.

1923

Mars : Le Premier Livre des Quatrains, au Mercure de France (O : Ms 32 et 131). Claudel et Mauriac admiraient ces pièces courtes au moyen desquelles, tel les auteurs de haïkaïs, le poète avait voulu exprimer en quatre vers « le drame et la méditation d’une existence entière » (Préface au Premier Livre) (P : Ms 434) – 3 septembre : apprend par le Journal Officiel l’annonce de sa nomination au grade de Chevalier de la Légion d’honneur sur proposition de Léon Bérard. Le jour même, refuse cette distinction. – Septembre : Mémoires (tome III) : Les Caprices du poète, chez Plon. – Novembre : Cloches pour deux mariages (P: Ms 132), au Mercure de France. Le Deuxième Livre des Quatrains, au Mercure de France (O : Ms 237 et 265). – 10 décembre : reprise à l’Opéra-Comique de la Brebis égarée, décors de Charles Lacoste (P : Ms452/63), musique de Darius Milhaud (P : Ms 452/64).

1924

1er février : conférence à Paris, salle de la Société de Géographie, sur « Ronsard et le sentiment de la nature » (O : Ms R2 et P : Ms 452/51). – Novembre : second échec à l’Académie française au fauteuil de Pierre Loti. – Décembre : Troisième Livre des Quatrains, au Mercure de France.

1925

Janvier : Les Robinsons basques, (P : Ms 517) au Mercure de France (vieille légende basque transformée en roman). – Mai : Quatrième Livre des Quatrains, au Mercure de France (O : Ms 31 et 131). – Brindilles pour rallumer la foi (O : Ms 216), aux éditions Spes.

1926

Janvier : Ma France poétique (O : Ms 38-39), au Mercure de France. – Février : début de la rédaction du Patriarche et son troupeau (P : Ms 129-431). Trente-six femmes, au Mercure de France. – Décembre : Basses-Pyrénées, histoires naturelles et poétiques, chez Émile-Paul (O : Ms 36).

1927

Avril : Lavigerie, chez Flammarion, collection « Les Grands Cœurs ». – Septembre : Ouverture du printemps, à « La Centaine ». – Octobre : Le Rêve franciscain, « Les Arts et le Livre », aux Éditions Crès. – Les enfants se dispersent ; Bernadette seule reste au foyer où elle fait office de secrétaire de son père. – Janot-Poète est achevé.

1928

Mai : Diane ( P : Ms 125 et P : Ms 131), dans la "Collection poétique" de L’Ermitage (il s’agit d’une brève comédie antiquisante en vers qu’Alfred Vallette n’avait pas voulu éditer). – Visite de Paul Valéry à Hasparren. – Juin : Îles, chez Mermod. – Janot-poète, au Mercure de France (P : Ms 125) – La Divine douleur (P : Ms 448, 453, 454), chez Bloud & Gay. En tête de ce volume, Jammes a inséré son testament spirituel (P : Ms 448 et P : Ms 452/50) – Les Nuits qui me chantent, chez Flammarion (P : Ms 275 et 531 à 534).

1929

Janvier : La Vie de Guy de Fontgalland, chez Viette (O : Ms 198).

1930

Champêtreries et méditations, aux Horizons de France. – Mai : Leçons poétiques, au Mercure de France (réunion d’une série d’articles de critique littraire). (P : Ms 445 et P : Ms 535) – Juillet : Georges-Clément de Swiecinski (O : Ms 73) exécute le buste en terre cuite du poète.

1931

Mars : L’École buissonnière, au Mercure de France. (P : Ms 277). – Juin : L’Arc-en-ciel des amours, chez Bloud & Gay.

1932

Mai : L’Antigyde ou Élie de Nacre, au Mercure de France. (P : Ms 536 à 538). – 31 août : conduit à l’Abbaye de Saint-Wandrille (Seine-Maritime) son fils Michel qui doit y prendre l’habit de Bénédictin. – 4 septembre : inaugure les trois nouvelles cloches de l’église de Bucy-le-Long sur lesquelles sont gravés trois quatrains de circonstance du poète. – Du 5 au 8 septembre : séjour dans les Ardennes belges, à Maissin, chez son ami Thomas Braun.

1933

Février : Pipe, chien, au Mercure de France.

1934

Avril : Le Crucifix du Poète, chez d’Hartoy (O : Ms 62 ; 84 ; 121 ; 194). – 5 avril : mort de Mme Victor Jammes à l’âge de quatre-vingt-treize ans. Enterrement à Orthez : dernier passage du poète dans cette ville tant aimée. – Décembre : La Pharmacie du Bon Samaritain (O : Ms 85 et P : Ms 443), aux Œuvres représentatives.

1935

Rédaction de L’Horloge de la vieille église (P : Ms 522). – Juin : De tout temps à jamais, chez Gallimard. La préface adjointe à ce recueil lui vaut les attaques d’une grande partie de la critique : « De mes premiers Vers jusqu’à mes quatre Livre des Quatrains incompris encore, sinon volontairement passés sous silence par une critique indigne d’écrire, la plupart du temps corrompue par l’argent de la publicité, la politique, l’opportunisme, la soif des honneurs, j’ai toujours suivi la même ligne. Elle est celle de la poésie éternelle. » – Tient à La Nouvelle Revue Française une rubrique qu’il a intitulée « L’Air du mois ». Alouette (O : Ms 58 et P : Ms 446).

1936

L’Académie française lui décerne le prix d’Aumale d’une valeur de 10 000 francs. – Septembre : Le Pèlerin de Lourdes, à la N. R. F. (O : Ms 14). – Octobre : Sources, au Divan (O : Ms 70 ; Ms14f et P : Ms 452/60). Les Feux (O : Ms 71a et P : Ms 520), écrits en 1936 et 1937, ne paraîtront que six ans après la mort du poète, joints aux Sources (Mercure de France, 1944), avec une introduction d’Yves-Gérard Le Dantec.

1937

Dernier voyage à Paris : grand succès de sa conférence du 25 octobre au Théâtre des Champs-Élysées. Encadré par Paul Claudel et François Mauriac, fait le bilan d’une vie consacrée à la poésie. La presse unanime rend hommage à celui qui avait tant souffert de se sentir sous-estimé.

1938

Maladie et déclin. – Mariage d’Anne à Buglose. – 22 février : les animaux les plus inoffensifs meurent aussi, comme la petite rainette introduite dans l’aquarium en juillet 1932 : « Cette petite feuille verte est morte ce matin à 9 h 30 ». – Mars : Françoise entre chez les Sœurs Blanches. – 27 mars : « le patriarche de Hasparren » assiste à une partie de pelote au trinquet de sa ville d’adoption. – 26 mai : se précise « la ronflante menace des vautours d’Hitler ». – 9 juin : « J’ai reçu à sept heures du matin l’extrême-onction que j’avais demandée. » 11 juin : « S’endormir dans le Seigneur. Pax tecum. » – 30 juin : « J’ai rêvé que de mes jeunes amis faisaient abattre en signe de deuil, à l’origine d’une vieille route orthézienne, deux arbres qui n’étaient qu’une explosion d’aurore. » – Octobre : La Légende de l’Aile ou Marie-Élisabeth, à Uzès, Éditions de la Cigale (O : Ms 67c). Longs mois d’une souffrance supportée avec courage. – 1er novembre : mort de Francis Jammes à Hasparren. Le dernier mot perceptible qu’il semble avoir prononcé fut : ORTHEZ. Sur sa tombe, une simple inscription :

Francis Jammes poète

Moins d’un an avant de mourir, le jour anniversaire de sa naissance, Francis Jammes récapitulait :

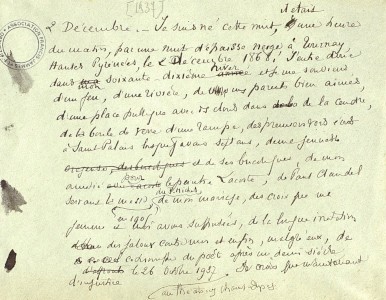

2 décembre. – Je suis né cette nuit, à Tournay (Hautes-Pyrénées), le 2 décembre 1868. Je vais donc entrer dans mon soixante-dixième hiver, et je me souviens d’un feu, d’une rivière, de mes chers parents, d’une place de village avec des clous dans un tas de cendre, de la boule de verre d’une rampe, d’un papillon jaune, de mes premiers vers écrits à Saint-Palais lorsque j’avais sept ou huit ans, de ma camaraderie avec le peintre Charles Lacoste, de la silhouette grise et pâle d’une jeune fille, de mon existence bucolique à Orthez, de mon mariage, des lourdes épreuves que ma femme et moi avons supportées ensemble en bâtissant un solide foyer de cendre, de larmes et de foi, – et tout ce dont la vie m’a comblé : avant tout, d’amis incomparables qui m’ont traité en enfant gâté. Je crois que si Dieu voulait bien m’accepter, je m’en irais maintenant avec facilité, les mains jointes et liées par mon chapelet, si je ne songeais à ceux qui me pleureront et aux vulgaires difficultés qui pourront angoisser ma famille.

Les Airs du mois, 2 décembre 1937

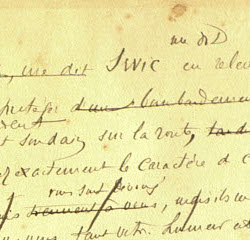

Extrait du Ms214, Médiathèque Jean-Louis Curtis, Orthez

Bibliographie :

- Jacques Le Gall : « Francis Jammes. Tournay (Hautes-Pyrénées), 2 décembre 1868 – Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), 1er novembre 1838 », Le Livre des Commémorations nationales 2018, Éditions du patrimoine, Ministère de la Culture, Paris, 2017, pp. 174-176.

- Jacques Le Gall : « Francis Jammes Poète (1868-1938) », Littératures, n° 78, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2018, pp. 199-210.

- Jacques Le Gall : « Le Rivage des Cieux de Francis Jammes », Pyrénées, n° 276 (Bulletin pyrénéen n° 518), novembre 2018, pp. 73-79.

- Jacques Le Gall : « Un poète-pèlerin nommé Francis Jammes (1868-1938), La Revue de Pau et du Béarn (Société des Lettres Arts et Science de Pau et du Béarn : SSLA), n° 45, novembre 2018, pp. 63-68.

- Jacques Le Gall : « Francis Jammes poète (1868-1938) », Place de la Sorbonne 9 (Revue internationale de poésie contemporaine), Sorbonne Université Presses, Paris, 2019, pp. 297-303.

Jacques Le Gall

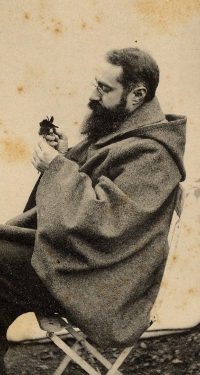

Autoportrait : au chapitre V du Patriarche et son troupeau (p. 34), Francis Jammes se souvient de la réponse qu’il fit, en juillet 1907, à « la lettre d’une jeune fille inconnue » :

[…] Mademoiselle Geneviève Goedorp reçut de moi une réponse qui ne cadrait pas tout à fait avec les renseignements qu’on lui avait fournis sur mon compte. Sa jeunesse, la jolie sensibilité qu’elle montrait au podagre qu’elle pensait que je fusse avec une lyre, un caniche et une sébile, me plurent et m’amusèrent à ce point que je lui adressai, en lui demandant en retour la sienne, une photographie où je n’avais aucunement l’air d’un ancien percepteur. J’avais, à cette époque, la délurée et souple élégance des jeunes gens de Pau qui sont les mieux mis que je sache. Et l’accent de ma missive n’avait rien non plus du lamento d’un aveugle implorant la charité, mais plutôt un amour délicieux.

Belleville (Jehan de) est, en France, l’auteur de la première étude importante sur Francis Jammes, avant même celle de Robert Mallet. Il s’agit d’un très remarquable travail en vue de l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Supérieures de Lettres, daté de 1941. Il a, et c’est fort heureux, été réédité en 2012 par l’un de ses fils, Olivier de Belleville, chez qui il peut être commandé. Son titre : Francis Jammes. Poète lyrique :

Prononcer le nom de Francis Jammes c’est évoquer, en même temps que la chanson éternelle de l’amour, de la terre, et de l’âme inquiète ou apaisée, un montagnard allègre et gai, coiffé d’un béret basque, avec un visage rayonnant d’une joie toute franciscaine et où il semble avoir neigé.

Blondel (Jean-François), en 1972, à partir d’une photo datée de 1916, a brossé un portrait morpho-psychologique de Francis Jammes qu’il conclut ainsi :

Ce visage nous montre donc un homme puissant, aux passions intenses et durables, très sensuel et orgueilleux, mais qui possède aussi une intelligence très vive, prompte à assimiler, basée sur une observation méticuleuse du réel, à laquelle les sentiments, maladroits, apportent une fraîcheur enfantine.

Chassériau (Frédéric-Arthur) fut un ami fidèle de Jammes. Son livre intitulé Mes souvenirs sur Pierre Loti et Francis Jammes (Plon, 1938) en témoigne :

Vous avez compris la bonté de son cœur et la limpidité de sa foi, la générosité de son affection toujours prête, et la finesse de sa raillerie si rapide, mais jamais amère.

Son domaine commençait à la goutte de rosée qui contient dans son prisme tout l’univers. Je dis qu’il fut le plus grand parce qu’il fut le plus simple et que son œuvre, depuis son début, s’achemine noblement vers le dépouillement total qui en fut le couronnement.

Parlerai-je des traits si divers et si imprévus de son esprit ? C’est vrai qu’il choisissait toujours le moment le moins attendu pour lancer ses flèches, déconcerter par ses comparaisons ou dessiner les portraits les plus inouïs de drôlerie.

Il adorait décontenancer, mais en soulignant bien qu’il ne plaisante que ceux qu’il aimait le mieux. Son cœur était direct comme son regard.

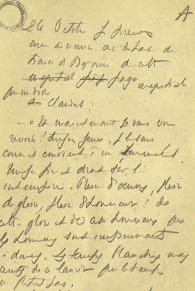

Claudel (Paul) écrit à Jammes, juste avant la fameuse conférence qui aura lieu au Théâtre des Champs-Élysées, le 26 octobre 1937 :

[…] Et maintenant je vais vous revoir ! toujours jeune, je le sais, comme il convient à un immortel. Toujours fier et droit sous l’intempérie. Plein d’œuvres, plein de gloire, plein d’honneur ! de cette gloire et de cet honneur que les hommes sont impuissants à donner. Les tempes blanchies, mais ceintes de ces lauriers que le temps ne flétrit pas. Un poète ! En des temps plus heureux toute la ville serait allée à votre rencontre pour vous saluer, comme jadis Rome fit pour Pétrarque, à plus juste titre encore que pour César. Du moins qu’il soit permis à un vieux compagnon de vous accueillir, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux.

Cocteau assista à la première rencontre de Francis Jammes et d’Anna de Noailles. Cette rencontre, affectueuse et pittoresque, eut lieu le 3 avril 1913, chez Madame Alphonse Daudet, rue Bellechasse, à Paris :

Il portait un complet tabac, une cravate rouge et des guêtres beiges. La barbe droite dans le vent, le binocle en bataille, les joues gonflées, escorté de jeunes spiritualistes, ce superbe triton vermeil naviguait de groupe en groupe, sonnant d’une étonnante trompette nasale. La comtesse entra. Vêtue d’une peau de panthère, le corps à la renverse, le chef coiffé de paille et de coquelicots, elle tendait ses mains et inspectait Jammes. Il tenait les petites mains, se penchait sur le chapeau de paille et répétait : « La grande ! Voilà la grande ! ».

Colette, qui n’a jamais vu Jammes, mais dont Jammes a préfacé Dialogues de Bêtes :

Je n’ai pas besoin de le connaître, je sais mieux que vous comment il est. Il est assis dans un jardin à l’ancienne mode et, derrière lui, la corne d’une montagne bleue entame le soleil déclinant… Quand je serai très vieille, j’irai voir Francis Jammes. Alors, j’oserai parler, et lui dire :

« C’est moi, reconnaissez-moi, je n’ai jamais quitté de toute ma vie la barrière enlacée de fleurs où vous m’avez laissée, au seuil des Dialogues de Bêtes. »

« Reconnaissez-moi. Voici les lettres où vous m’appeliez l’écureuil en cage, quand j’étais une jeune femme, presque une enfant. »

Et comme il ne répondra pas tout de suite, je m’effraierai, humble et mécontente devant lui, et je mentirai fougueusement, comme on ment en amour.

Delteil (Joseph) n’a finalement retenu que six de ses livres. C’est dans le second, intitulé Choléra (Œuvres complètes, Paris, Grasset, 1961, pp. 162-163), qu’il brosse le portrait d’un Francis Jammes plein de santé :

En passant à Hasparren, je ne manquai pas d’aller voir Francis Jammes. Francis Jammes est un poète complet : barbe, livres et vie. C’est un bonhomme large et rond, les épaules corpulentes, le pied sain, le visage d’huile, en habit clair-obscur, le fusil au derrière et un lièvre dans le cœur – et parfois dans la carnassière. Il est chasseur, papa et catholique. Il ausculte les jeunes filles et chevauche des chèvres blanches. Il fait l’amour comme les taureaux et embaume comme une violette. Sa bouche est une aurore, et sa salive, c’est de la rosée. Je l’aime pour les Angelus, pour l’aïeule des îles, pour les basquaises, pour le cresson, pour son chapeau, pour son âme. Il est fin et gros comme le Père Éternel. C’est le propre frère de Rimbaud. Il se nourrit de sainfouin et prête sa barbe à tous les bébés. Il commande aux laitues, aux césures, au Mercure de France. Il sourit durant trente heures. Il m’apporte des palombes, des pissenlits, des vers de terre. Il me tutoie, et je le nomme : Maître ! comme un enfant. Il est panthéiste et mondial. Son chapeau a la forme de la Terre et sa bedaine ressemble à l’Équateur. Il est là, à Hasparren, entre Bayonne et Pampelune, sur la route des Indes. C’est Pan au centre des fils du monde. Il réside à l’endroit exact où la marguerite des prés se confond avec les rayons de gamma du sagittaire, au point d’intersection de la fourmi et de l’Océan Pacifique, au carrefour de l’autruche et de l’intelligence. Un âne broute un arc-en-ciel. Et puis c’est l’homme qui un jour, sans crachats ni trompettes, mais tout riant, se dressa devant la mare des gens de lettres pareils à des grenouilles et à des feuilles mortes, et sans même prendre la peine de leur crier : merde ! s’en alla en gambadant, avec des pans de nez, loin des convenances et des journaux, vers la vie et vers l’herbe.

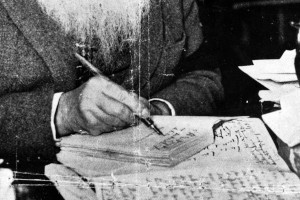

Gide (André) commence à correspondre avec Jammes en 1893 mais ne le rencontre pour la première fois qu’en 1896, à Alger. Il est quelque peu déconcerté par ce « petit être sémillant, barbu, à la voix claironnante, au regard en vrille » qui ne se sépare jamais d’une canne « extraordinaire » : elle se termine par une tête de lévrier et s’orne de trois strophes (rustiques) gravées au couteau par le poète lui-même.

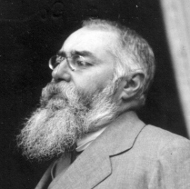

Jammes (Ginette), dans les Mémoires (partiellement inédits) qu’elle écrit à Eyhartzea en 1942-1943, brosse un portrait de son mari à partir d’une photo prise dans les environs d’Orthez en 1919 :

La Guerre était finie. Et au moment de continuer à écrire cette histoire de notre vie, je veux m’interrompre pour regarder longuement et tendrement cette photographie de Francis Jammes qui est là, posée sous mes yeux, sur cette table où j’écris. À l’accoutumée, elle est suspendue au-dessus de la cheminée de son cabinet de travail, dans la chère maison où il a rendu sa grande âme à Dieu. Elle le représente âgé de cinquante et un ans. Il est en pleine force. Il est à présent carré et puissant, sa barbe est maintenant toute blanche, ainsi que ses cheveux qui s’argentent sous le béret enfoncé sur les yeux, ombragés par d’épais sourcils encore noirs, un lorgnon de myope est posé sur son nez qui semble aspirer le parfum de la terre. Il est debout sur une hauteur qui domine tout le petit coin où se situait notre maison que très vaguement l’on distingue à l’arrière-plan de ce paysage que les haies clôturent comme un échiquier. Il revient de quelque lointaine course, il est fortement chaussé et guêtré, sa canne est sous son bras, rasant ses jambes, Rip semble être en quête de quelque gibier. Les yeux du poète semblent se baisser avec tendresse sur ce côté de son univers ; sa maison est proche où l’attendent ceux qu’il aime et qui lui portent un si grand amour. L’expression du visage est calme, douce et grave. Cette photographie dont je parle, je veux lui donner un nom. C’est celle du Poète Rustique – qui est celui de l’œuvre qu’il écrivait et qui est bien l’histoire de notre vie !

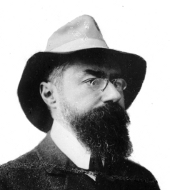

Mallet (Robert), dans Francis Jammes, sa vie son œuvre (pp. 145-146), propose le portrait suivant, d’abord réalisé à partir d’une photographie prise en 1898 :

Le profil est ferme, le nez aquilin, assez fort du bout, le front orgueilleux, l’œil petit, derrière un lorgnon de myope, ce lorgnon inélégant qui, comme le haut col dur et la lavallière, caractérise l’époque. La chevelure brune, abondante, coupée presque en brosse, est laissée dans un aimable broussaillement ; les sourcils sont épais. Les moustaches volumineuses ne se terminent pas en pointes effilées, la barbe est taillée court sans être léchée ; toute cette noirceur encadre le visage sans lui enlever son expression de jeunesse. Ajouter à cela une taille plus petite que la moyenne, une carrure qui commence à s’épaissir (sans laisser prévoir l’embonpoint de l’homme mûr), et des épaules tombantes. Les yeux bleu-vert sont graves et pensifs, la peau hâlée. Il ne s’habille pas de façon voyante ou excentrique. Il répugne au dandysme d’un Henry Bataille ou d’un Jean de Tinan. Ses rentes ne lui permettraient d’ailleurs pas de le pratiquer. Il porte le vêtement correct du bourgeois de province, qu’il abandonne seulement, lorsqu’il va à la pêche ou à la chasse, pour revêtir une tenue plus commode et économique. L’hiver, il chausse de gros souliers ferrés et se coiffe d’un feutre gris ; en été, il adopte les sandales et le panama blanc. Sa voix est aiguë et « un peu miaulante comme celle des mouettes », son accent gascon pimente ses récits. Il abonde en histoires savoureuses qu’il conte avec esprit et gouaille, lançant à tout moment, en méridional qu’il est, une remarque imprévue et cocasse. Ses boutades déconcertent souvent. Familier avec les humbles, hautain avec les prétentieux, indulgent pour les simples, il pardonne mal à la bêtise méchante et toute sa pitié va sans réserve à la faiblesse et à la misère. Il donne l’impression d’être un bon vivant. Il demeure un inquiet. La sensibilité tyrannique de l’adolescence ne l’a pas lâché. Elle le fait compatir aux douleurs des autres, elle accentue les siennes, de sorte que ses réactions sont souvent peu en rapport avec les tracasseries dont il est victime. Son orgueil éprouve comme des blessures certains jugements, et ces mortifications d’amour-propre, jointes à une blessure d’amour, l’attristent secrètement.

Planes (Georges), a fait la connaissance de Francis Jammes vers 1926. L’été, en vacances dans le Pays basque, il se rendait parfois à Hasparren, maison Eyhartzea :

Je vois encore le maître de céans, le Maître tout court, s’avançant vers moi, la main largement ouverte. Robuste, massif, il était vêtu en tout temps d’un costume de chasseur de lièvre ou d’escaladeur de cimes. Ses culottes bouffantes et ses bas de laine, il n’y renonçait jamais, même à l’occasion de ses rares voyages. Quand la température l’exigeait, il s’enveloppait dans une grande pèlerine en bure des Pyrénées. D’aucuns pouvaient sourire de cet original accoutrement ; pour moi, je n’étais intéressé que par le visage, c’est-à-dire par ces yeux longuement fendus, dont le lorgnon embuait le regard glauque très vif ; par ce nez bourbonien et sensuel ; par cette barbe blanche opulente et tumultueuse qui rejoignait une crinière de neige. Vraiment, ce masque avait pu être successivement celui d’un faune et d’un patriarche.

Je ne sais pourquoi, Louis Barthou était sa tête de turc.

De Maurras il disait : « C’est un philosophe politique sans égal, ou du moins le premier de notre temps. C’est aussi un puissant prosateur. Quant au poète Maurras, ne m’en parlez pas ! Les quelques vers que j’ai lus de lui m’ont bien décidé à n’en plus lire d’autres ! »

De Valéry : « C’est un excellent poète mineur. Il connaît admirablement son métier. Il a écrit quelques petits poèmes qui sont d’une facture parfaite. Mais parce qu’il est hermétique, on veut faire de lui un penseur insondable. – Il est très fort, puisque je ne le comprends pas, dit le lecteur. – Moi, je ne m’en laisse pas imposer. J’admire les vers de Valéry qui ont l’éclat, la pureté, la froideur des stalactites ; mais je sais bien que ces stalactites, ce n’est que de l’eau cristallisée ! »

Si le nom de Claudel était lancé, Jammes hochait la tête : « Celui-là, c’est un butor, mais c’est un géant ».

Si je faisais allusion à son voisin Claude Farrère, il s’esclaffait : « C’est un fou ! Du temps qu’il était encore marin, au cours d’une crise de démence, causée par l’abus de stupéfiants, il a tiré à coups de révolver sur ses camarades. Récemment, on est venu me suggérer de poser ma candidature à l’Académie. Grand merci ! Je ne suis candidat à rien ! Mais j’ai conseillé à ce bienveillant émissaire de faire appel à Claude Farrère. Farrère à l’Académie, cette idée me réjouit. La fantaisie pourra bien lui prendre quelque jour de brandir son épée et de trucider quelques-uns de ses confrères. Cela fera des vides et comblera d’aise tous ceux qui se morfondent dans l’attente d’un fauteuil disponible ».

À propos de François Mauriac : « Je l’aime bien. J’espère qu’il m’aime aussi, car je lui ai donné la becquée spirituelle, quand il était gosse ! Je le plains pour ce que je discerne en lui d’inquiétude morbide. Celle-ci provient d’une lutte permanente entre les exigences de son art et les exigences de sa foi religieuse. J’ai pu, au contraire, réaliser en moi depuis ma conversion un équilibre semblable à celui qu’on constate entre deux vases communicants. J’en remercie Dieu ».

Et, après un moment de réflexion, il ajoutait : « Vois-tu, le but à atteindre, c’est de se libérer, de se dépouiller. Tout est dépouillement. Le grand art, comme la sainteté, sont le fruit d’un dépouillement. Ah ! ce n’est pas commode ! ».

Retté (Adolphe), critique de La Plume, fut sans doute celui qui, à la parution de L’Angélus, contribua le plus à créer « la légende Francis Jammes ». Son article du 1er août 1898 se terminait par un portrait dont le pittoresque ne pouvait pas ne pas frapper bien des lecteurs :

Pour moi, M. Francis Jammes est un phénomène surprenant. Je me le figure comme un vieux petit Chinois exilé chez nous. Il porte un uniforme de lycéen, trop court aux poignets et aux chevilles. Un bouquet d’iris mauves fleurit sa boutonnière. Il se fourre les doigts dans le nez, puis fait de l’aquarelle, assis sur un tas de fumier, à l’entrée d’un village en bois peint, pareil à ceux qu’on trouve dans les boîtes de joujoux qui viennent de Nuremberg. Son âme sent la fleur de bambou, la fumée des paquebots, un peu l’opium ; dans ses yeux flottent des rêves bariolés, enluminés comme des chromos. Il a du talent mais un talent hétéroclite ; costume de gala d’un pavillon jaune. Il est ridicule et charmant.

Rilke (Rainer Maria), dans Les Cahiers de Malte Laurids Brigge qu’il écrit entre 1904 et 1910, parle de Francis Jammes… sans le nommer. Le personnage dont Rilke a fait son double est à Paris, à la Bibliothèque nationale :

[…] Vous ne savez pas ce que c’est qu’un poète ? Verlaine… Rien ? Pas de souvenir ? Non. Vous ne l’avez pas distingué de ceux que vous connaissiez. Vous ne faites pas de différence, je sais. Mais c’est un autre poète que je lis, un qui n’habite pas Paris, un tout autre. Un qui a une maison calme dans la montagne. Qui sonne comme une cloche dans l’air pur. Un poète heureux qui parle de sa fenêtre et des portes vitrées de sa bibliothèque, lesquelles reflètent, pensives, une profondeur animée et solitaire. C’est justement ce poète que j’aurais voulu devenir ; car il sait tant de choses sur les jeunes filles, et moi aussi j’aurais su tant de choses sur elles. Il connaît des jeunes filles qui ont vécu voici cent ans ; peu importe qu’elles soient mortes, car il sait tout. Et c’est l’essentiel. Il prononce leurs noms, ces noms légers, gracieusement étirés, avec des lettres majuscules enrubannées à l’ancienne mode, et les noms de leurs amies plus âgées où sonne déjà un peu de destin, un peu de déception et de mort. […] Ô sort bienheureux de qui est assis dans la chambre silencieuse d’une maison familiale, entouré d’objets calmes et sédentaires, à écouter les mésanges s’essayer dans le jardin d’un vert lumineux, et au loin l’horloge du village. Être assis et regarder une chaude traînée de soleil d’après-midi, et savoir beaucoup de choses sur les anciennes jeunes filles, et être un poète. Et dire que j’aurais pu devenir un tel poète, si j’avais pu habiter quelque part, quelque part en ce monde, dans une de ces maisons de campagne fermées où personne ne va plus.

Suffran (Michel) ouvre son livre (Les Pyrénées de Francis Jammes, Édisud, 1983) par une série de portraits de « Cet homme-là ». L’enfant en son jardin, l’écolier en exil, le collégien bordelais, le routier mi-berger mi-bureaucrate, le patriarche, le poète :

C’est d’abord un jardin […]. C’est l’été […], et l’enfant qui se tient là, grimaçant dans la féroce lumière ; serre encore en son poing le flexible rameau qui lui a servi de cimeterre lorsqu’il jouait à « tuer les lilas »…

Ensuite, […] sous les platanes torturés d’une cour [d’école]… L’enfant du jardin est là ; mais il faut le chercher tout aussi longtemps que la silhouette du chasseur dans l’arbre de la devinette, loin du Maître, pharaon à faux-col, quelque part, sur le dernier banc, en fond de décor, là où l’on exile les éleveurs de hannetons et les finisseurs sur l’échafaud…

Encore un peu, et voici le collégien ; son uniforme est celui d’un officier de marine pauvre – du moins peut-il l’imaginer en cette ville portuaire et mortuaire. Mais il n’a jamais navigué ailleurs que sur une mer intérieure d’encre de Chine, nocturne et ronde comme un puits ; et ses cyclones sont taciturnes : ils ne déchirent que lui seul. Dans sa poche, entre les pages d’un antique Catulle, reposent les cadavres presque transparents de plantes pressées. Ses bottines écorchent un pavé visqueux, semé d’écorces d’oranges. Il renverse la tête vers une façade noire où sourit vaguement, sous une lèpre de suie, un ange au nez cassé de débardeur. Au-dessus encore, luit la ruche d’or vivant d’une fenêtre. Furtivement, une svelte silhouette y passe et repasse…

Plus tard encore, et c’est une route aussi raboteuse que le fond d’un torrent de montagne. L’homme la fait sonner sous son pas ferme de vagabond ou de braconnier. Il tient un peu des deux. Ses godillots de facteur rural sont blancs de poussière. Sa rugueuse pèlerine est tout à fait celle d’un berger. Pourquoi alors ce feutre « à l’artiste », ce pince-nez de bureaucrate, ce col cassé digne d’un chef de rayon ? Avec sa barbe noire et bifide, en queue de sirène, ses narines gonflées d’effluves, ses lèvres d’ogre-nourrisson têtant le suc doux-amer d’un brin d’herbe, il ressemble plutôt à un Toulouse-Lautrec qui aurait achevé sa croissance. Le paysage autour de lui, il l’absorbe par tous ses pores, comme un buvard boit une goutte d’encre. Il le gobe aussi prestement qu’un œuf frais, de l’ornière à l’horizon, de la sauterelle dans sa prairie verte à la buses dans sa prairie bleue. Rien ne lui échappe, pas l’ombre d’un détail, pas l’étincelle d’un instant. Il est ivre de ce monde comme d’un vin doux.

Maintenant, il va au milieu d’un chemin plus étroit, au milieu de la vie. C’est la ligne de partage des songes. Midi-le-Juste sonne en plein émail céleste son carillon d’or. Entre l’herbier de la griserie et le sablier de la mélancolie sa mémoire hésite encore. Et son pas est l’écho troublé de son cœur. Autour de lui, crépite le brasier assourdissant du silence. Un instant, sa narine de setter vibre au déboulé d’un lièvre invisible. Le sillage brisé d’un papillon fait papillonner ses yeux de myope infaillible (il tire au jugé mais sans coup férir, en vrai chasseur de palombes). Il s’élance toujours à la rencontre de l’univers avec l’impétuosité de l’abeille contre la vitre. Il n’a rien appris de ce que les autres, ceux de sa génération, appellent gravement « l’expérience ». Sa moisson est de cailloux, de plumes et de plantes. Une petite chienne bâtarde saute à ses guêtres, laissant pendre sa langue mauve et ses mamelles grises. Les Pyrénées, au loin, ressemblent à du ciel froissé.

Plus tard, vers le soir. Cette fois le cliché est moins net. À l’arrière-plan, sous les confuses tonnelles de glycines ou de pampres, bouillonnent une voie lactée de gestes de femmes, une nébuleuse touffue de broderies anglaises, les sillages de jeux enfantins. Agnelles et brebis, c’est le troupeau du patriarche. Lui, le vieux Moïse, se tient au devant de la scène, au seuil de la Terre Promise, assis, cambré, cabré plutôt dans un fauteuil d’osier que son corps alourdi martyrise comme le cheval d’un général harnaché de médailles. Sa barbe fluviale est celle de Booz, mais il n’est pas endormi et ses vives prunelles crépitent contre les verres miroitants. Un énorme béret en coiffe de cèpe, aussi culotté qu’une vieille pipe, s’avance en proue au-dessus du front taurin. À ce détail près, il ressemble à un Père Noël en pantalons de golf. Devant lui, sur la feuille de nénuphar d’une table de jardin, une pincée de pollen sèche l’encre d’un poème : on devine les grands jambages noirs, onctueux, en pattes de sauterelle, d’idéogrammes chinois…

… Et puis, tout finit – ou semble finir – dans un jardin. Encore un jardin. Mais au lieu des pelouses, il y a un rectangle nu, un cadran solaire où la croix, avec son ombre d’épée, écrit de son tranchant une heure intemporelle. Lettre à lettre, instant par instant, elle effleure, à la façon du doigt d’un écolier consciencieux, les treize signes d’un nom, les cinq signes d’un titre écrits sur la page de pierre, signature d’une vie encore déchiffrable sous le pardon des mousses et les traînées argentées des escargots – la même inscription peut-être, que l’écolier taciturne avait gravée dans le bois noir de son pupitre :

FRANCIS JAMMES

POÈTE

Swiecinski (Georges-Clément de) fut médecin et sculpteur. C’est lui qui réalisa le buste de Jammes dont l’original en terre cuite se trouve au Musée des Beaux-Arts de Pau :

Swick me déclare, en relevant le collet de sa cape afin de se protéger de grêlons qui nous fusillent soudain sur la route, cependant que le soleil se met à luire : « Vous avez exactement le caractère de ce temps-là. Vous n’ignorez pas à quel point vos amis vous sont dévoués, mais ils ne savent jamais comment vous les recevrez, tant votre humeur est changeante. »

J’accepte cette algarade de Swick, mais pas en mauvaise part. En mon for intérieur, je me dis que j’ai un caractère printanier.

je porte dans mon cœur

comme dans un coffre impossible à fermer tant il est plein,

tous les lieux que j'ai hantés,

tous les ports où j'ai abordé,

tous les paysages que j'ai vus par des fenêtres ou des hublots,

ou des dunettes, en rêvant,

et tout cela, qui n'est pas peu, est infime au regard de mon désir.

Alvaro de Campos (Fernando Pessoa)

Francis Jammes n’est certes pas un bourlingueur.

Une incursion écourtée en Algérie en 1896, le pèlerinage en Provence au pays de sa mère et sur les traces de Jean-Jacques Rousseau en 1899, la Belgique et Amsterdam en 1900, des visites à Bucy-le-Long (le pays de sa femme) et Villeneuve-sur-Fère (le pays de Paul Claudel), à Lassagne (le pays de Georges Dumesnil) et à Luneville (le pays de Charles Guérin) : voilà les principaux voyages qu’il fera. À quoi on peut ajouter quelques allers et retours à Paris entre 1895 et 1937 ou à Fontarabie dans la dernière partie de sa vie.

Pour l’essentiel, le biotope du poète reste circonscrit à la Bigorre natale et au Béarn, aux Landes et à Bordeaux, au Pays basque et à l’Espagne la plus proche (jamais plus loin que Burgos).

Mais un grand rêveur – fût-il sédentaire – peut faire tenir son univers dans un timbre-poste, surtout quand un sang créole coule dans ses veines. Très sensible au génie du lieu, l’imagination à la fois rustique et exotique de Francis Jammes lui a permis de peindre et de réinventer des villes et des villages, des demeures et des maisons, des îles et des lointains intérieurs aussi bien qu’antérieurs.

Les villes et villages

Maisons et demeures

Cimetières

La mort, comme l’amour et la prière, constitue l’un des grands thèmes de l’œuvre de Francis Jammes. Les cimetières y sont donc assez présents. En premier lieu celui des aïeux antillais :

C’était la tombe de ses grand-père et grand-mère,

dans les Antilles bleues, fleuries de tabacs roses,

là-bas où l’Océan comme une vitre luit,

noir comme le feuillage et vert comme la nuit.

Clairières dans le Ciel, « L’Église habillée de feuilles »

Mais, tout aussi bien, celui d’une vieille paysanne anonyme, comme dans « L’Église habillée de feuilles » :

Et lorsque le cercueil dans le clair cimetière

eut été recouvert, par les paysans, de terre,

ceux-ci, marquant la fin de l’œuvre solennelle,

formèrent sur la fosse un faisceau de leurs pelles.

À la fin de sa vie, Jammes éprouva le besoin de recenser les lieux où reposaient ses parents et amis : Orthez, Pau, Navarrenx-Jasses, la Provence, Cadalen et Albi, les Antilles, le Gers, Hasparren, Labastide-Clairence et Vitailles, Soissons, Abos, Biarritz, Bordeaux. Dans ce recensement, Jammes n’oublie presque personne, ni l’humble Graciette (enterrée à Pau) ni Léo Latil (mort à la guerre, sans sépulture connue)…

Le carnet sans date (mais il doit avoir été écrit après août 1937) se termine par deux feuillets intitulés : « Moyen de prier nommément pour les morts et pour les vivants » et par un dernier feuillet qui ne contient qu’une phrase qui pourrait être un titre : « Les pèlerins des âmes ».

Le manuscrit autographe (15 ff.) est désormais conservé à la Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez [Ms 256, Orthez]

Souviens-toi, quand, enfant, au pied du vieux et doux mur d’un

cimetière, tu t’agenouillais, au Jubilé, avec ta mère.

Un Jour

La tombe de la famille Jammes à Hasparren

août 1921 - 1er novembre 1938

L’enfant avait vécu trois ans à Saint-Palais, le jeune homme et l’adulte excursionnèrent souvent au Nord et au Sud de l’Eskual Herria, le « Patriarche » va passer les dix-sept dernières années de sa vie à Hasparren. Blotti au pied du mont Ursuya ...

"Je me laissai présenter au Cercle"

Dès son arrivée à Orthez, il comprit qu’il devrait accepter et même rechercher la quotidienne fréquentation de personnages (aux deux sens du terme) qui, pour n’être ni des phénix ni des poètes, n’en seraient pas moins « fortifiants ».

décembre 1888 - août 1921

Atteint de maladie cardiaque, le père de Francis Jammes comprit qu’il ne tarderait pas à mourir et demanda à être enterré à Orthez. Sa veuve et ses deux enfants quittèrent donc Bordeaux pour cette petite ville au charme mélancolique.

Mars 1880 - décembre 1888

Personne ne peut nier l’importance qu’eurent pour Francis Jammes les périodes bigourdane, béarnaise et basque. En Bigorre, l’enfant de Tournay fut bien le père de l’homme et du poète ; le pèlerin de Lourdes cheminera et priera ...

mai 1876 - novembre 1879

Le 1er mai 1876, Louis-Victor Jammes est nommé à Saint-Palais. C’est le premier contact de Francis Jammes avec le Pays basque. Toute la famille se retrouve dans ce chef-lieu de canton de 1697 âmes, situé au confluent de la Bidouze ...

fin juin 1875 - mai 1876

De Tournay, le jeune Francis alla assez souvent rendre visite à ses grands-parents maternels, Augustin et Éléonore Bellot, qui habitaient à Pau. Certains fastes de la royale cité le marquèrent dès ce moment-là, dont un défilé de chars descendus des ...

2 décembre 1868 - fin juin 1875

Tournay, donc. Une ancienne bastide du XIVème siècle, sur les bords de l’Arros dont le cours sinue entre les peupliers. Un bourg paisible en belle vue du Pic de Midi de Bigorre. À l’exception du séjour à Bordeaux, Francis Jammes aura toujours ....

4 août 1921 - 1er novembre 1938

C’est à la suite d’un héritage providentiel que « le Patriarche et son troupeau » purent s’installer à Hasparren, dans ce qui fut la dernière demeure du poète : Eyhartzea, (ou Eyhartzia) « la maison du meunier » en langue basque.

décembre 1888 - août 1921

C’est tout enfant, alors qu’il habitait encore à Tournay, que Francis Jammes a découvert la « vétuste et poétique demeure familiale » des deux grands-tantes huguenotes, Clémence et Célanire :

mars 1880 - décembre 1888

Après les trois années à Saint-Palais, la famille Jammes déménagea à Bordeaux où le père fut nommé Receveur des actes des Huissiers le 12 mars 1880. Dans cette ville, Francis Jammes n’eut qu’une adresse, mais l’immeuble ...

mai 1876 - novembre 1879

Le principal séjour à Pau dura un peu moins d’un an. Le 1er mai 1876, Louis-Victor Jammes fut nommé à Saint-Palais, au Pays basque, et loua pour sa famille la maison Loubet, rue de la Bidouze ...

fin juin 1875 - mai 1876

De Tournay, le jeune Francis Jammes avait eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se rendre à Pau où habitaient – 3 passage Serviez (aujourd’hui rue Alexandre Taylor) – ses grands-parents maternels, Augustin et Éléonore Bellot.

1 décembre 1868 - fin juin 1875

Après avoir exercé sa profession (Receveur de l’Enregistrement) à Ribiers (Hautes-Alpes), Hagetmau (Landes) et Villeréal (Lot-et-Garonne), Louis-Victor Jammes, père du poète, est nommé à Tournay (Hautes-Pyrénées).

Pour solitaire que soit au fond de lui-même tout poète, et celui qui nous occupe ne fait pas exception à la règle, l’entourage peut jouer un grand rôle. Ce fut le cas pour Francis Jammes. La famille est pour lui quelque chose de sacré. Celle, chérie, chantée, exaltée, de laquelle il vient et celle, riche en enfants, qu’il créa avec son épouse. C’est ainsi qu’il ne s’éloigna jamais de sa mère et que la paternité le combla. Quant aux amis, seconde composante de l’entourage, ils comptèrent beaucoup eux aussi. Comme l’assez tardive paternité, la précoce découverte de l’amitié fut un émerveillement. Le solitaire a aimé les siens et ses amis. Et il fut aimé en retour des uns et des autres. Pourquoi ne pas le souligner ?

Les arbres et les herbes, les bêtes et les « mille voix obscures des choses » font aussi partie de l’entourage d’un poète tel que Jammes : « Cet immense et douloureux amour gonfle mon âme ; il s’étend de la plante à la pierre, c’est-à-dire indistinctement à tout ce qui vit et me fait percevoir le caractère sacré de toute chose existante ». Il ne faut pas oublier cette précoce confidence à son ami Charles Veillet-Lavallée (elle date de 1899). Mais dans ce qui suit, l’entourage sera limité à la famille et aux amis.

La famille de Francis Jammes

Le berceau des Jammes se situe non loin d’Albi, à Cadalen (Tarn). Depuis quand cette famille catholique s’était-elle fixée dans ce village ? Impossible de le dire. Le fait est qu’un nommé Jean-Baptiste Jammes, né en 1741, fut notaire à Cadalen, au XVIIIème siècle. Lire la suite

Les amis de Francis Jammes

Francis Jammes a toujours eu le sens de l’amitié. Dès l’adolescence, à Bordeaux, il se fit d’indéfectibles amis. De son âge : Charles Lacoste, Charles Veillet-Lavallée, Jean Segrestaa. Ou sensiblement plus âgé que lui : Armand Clavaud. D’autres amitiés naîtront ....Lire la suite

Lourdes, jugea le père, la guérit

La santé de la petite Marie, née en août 1911, inquiéta beaucoup ses parents. Lourdes, jugea le père, la guérit. Cette guérison inspira le poème précisément intitulé « Le père » : la scène se passe en août 1916, Place Royale, à Pau.

L’âme de la maison

Ce livre, composé à l’occasion de la naissance du premier enfant de Francis et Ginette Jammes est un véritable tour de force et un merveilleux chant d’amour qu’un homme adresse à un bébé, à sa mère, au monde et à Dieu. Il paraît en 1910 ...

Sept enfants

Francis Jammes et Ginette Goedorp ont eu sept enfants. En dix années seulement. Bernadette naît en 1908. Le père a donc près de quarante ans. Pour elle, il compose un livre inspiré qui paraîtra en 1910, l’un des plus purs chefs-d’œuvre ...

Madame Francis Jammes (1882-1963)

Encouragée par Robert Mallet, Madame Francis Jammes a écrit ses Mémoires en 1942 et 1943. L’Association Francis Jammes en a publié des fragments dans son Bulletin n° 46, en décembre 2007. Le chapitre correspondant à la période 1905 à 1907 ..

sa mère le berce et chante

"J’ai souvent compris que ce qui rend le poète tellement spécial,, c’est qu’il s’impressionne à jamais là ou d’autres ne sont qu’effleurés". Ainsi Francis Jammes se reconnaît-il de la mémoire – une certaine mémoire – plus encore que de l’imagination.

2 décembre 1868

Francis Jammes est né le 2 décembre 1868, à quatre heures du matin à Tournay. Bien des romans, bien des autobiographies, commencent par la naissance de leur héros. C’est ce qu’il est convenu d’appeler un topos d’ouverture.